社会の変化

リース・レンタルの今

リースは、膨大な資金力で「モノ」を貸す、いわゆる「物融」としての役割を担ってきました。特に取引の50%以上を占める中小企業に対しては、メザニン金融という役割で支えてきました。しかし、2008年のリース会計基準見直しにより、リース取引の中で最も多い「ファイナンス・リース」は大幅に減少しました。さらに2027年には新リース会計基準が適用され、これまで資産計上が不要だった「オペレーティングリース」についても資産計上が必要となります。リース取引の価値は会計処理だけに限られませんが、今後は「物融」に加え、どのようなソリューションを提供できるかがリース会社にとって重要となるでしょう。

一方、BtoBのレンタル市場では、各レンタル会社が専門分野を極め、サービスやソリューションを合わせて提供しています。シェアリング・エコノミーやサブスクリプションといったビジネスモデルも市場に認知されたことで拡大傾向にあります。各レンタル会社が専門分野のフィールドで活動しているため、他社による参入を防ぎ守る必要があります。参入障壁をより高めるために、独自のサービスやソリューションの開発による差別化が必要となってくるでしょう。

「リース・レンタルの今」にまつわる横河レンタ・リースの取り組み

- 自社開発ソフトウエア「Flex Work Place」

- 新しいソリューション「Cotoka™」

社会の変化

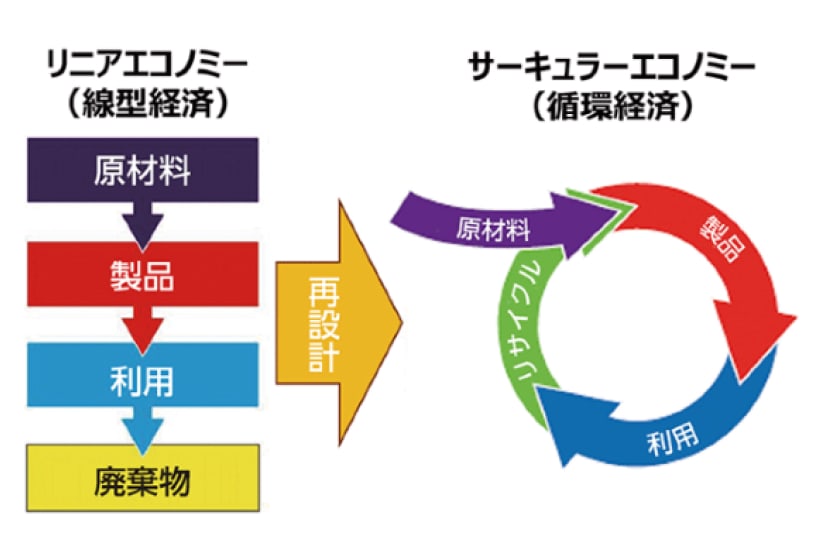

サーキュラーエコノミー

出典)環境省ホームページ

(令和3年版 環境・循環型社会・生物多様性白書 第1部 第2章 第2節

循環経済への移行|環境省)

日本では自家用車の稼働率は5%※1、先進国では一般家庭にある製品の最大80%が1カ月にわずか一度しか使われていません。世界経済の中で過去250年間続いてきた生産と消費の在り方、すなわち「作って」「捨てる」という一方通行の関係が近年変化し始めています。この一方通行が生み出す「ムダ」をサーキュラーエコノミーのビジネスモデルを実践し「富」に変えていくことで2030年までに4兆5千億ドルもの経済効果を生み出せることがあきらかになっています。※2

サーキュラーエコノミー5つのビジネスモデル※3

- サーキュラー型サプライチェーン

- シェアリング・プラットフォーム

- サービスとしての製品(PaaS)

- 製品寿命の延長

- 回収とリサイクル

サーキュラーエコノミーは、事業収益改善や競争優位性の獲得など、事業運営において成功要因の一つとなるでしょう。

「サーキュラーエコノミー」にまつわる横河レンタ・リースの取り組み

- 新しいソリューション「Cotoka for 計測器」

- 高品質な中古PC販売「Qualit」

※1 出典)サーキュラー・エコノミー(7ページ)「日本経済新聞出版」

※2 出典)サーキュラー・エコノミー(19ページ)「日本経済新聞出版」

※3 出典)サーキュラー・エコノミー(79ページ)「日本経済新聞出版」

社会の変化

シェアリングエコノミー

シェアリング・エコノミーとは、場所・乗り物・モノ・人・お金などの資産を企業や個人間で貸借や売買、交換することでシェアする社会的な仕組みのことを言います。例えば、個人等が所有する車を活用したタクシービジネスもその一つです。シェアリング・エコノミーの市場規模は15兆円※1を超えるという予測がされており、今後大きな成長が見込まれます。

近年、シェアリング・エコノミーの市場拡大に伴い、特に若い世代を中心に物を「所有」することから「利用」することへの価値観の変化が見られます。「所有」することによるステータスや満足感よりも、必要な時に必要なものを「利用」できる柔軟性や経済性を重視する傾向が強まっています。※2

「シェアリングエコノミー」にまつわる横河レンタ・リースの取り組み

- 計測器レンタルソリューション

- IT機器レンタルソリューション

図【シェアリングエコノミーの5分類】

出典)デジタル庁・一般社団法人シェアリングエコノミー協会(シェアリングエコノミー

活用ハンドブック [2022年3月版] )

※1 出典)デジタル庁・一般社団法人シェアリングエコノミー協会(https://sharing-economy.jp/ja/20230124)

※2 出典)Reinforz Insight(https://reinforz.co.jp/bizmedia/21438/)

社会の変化

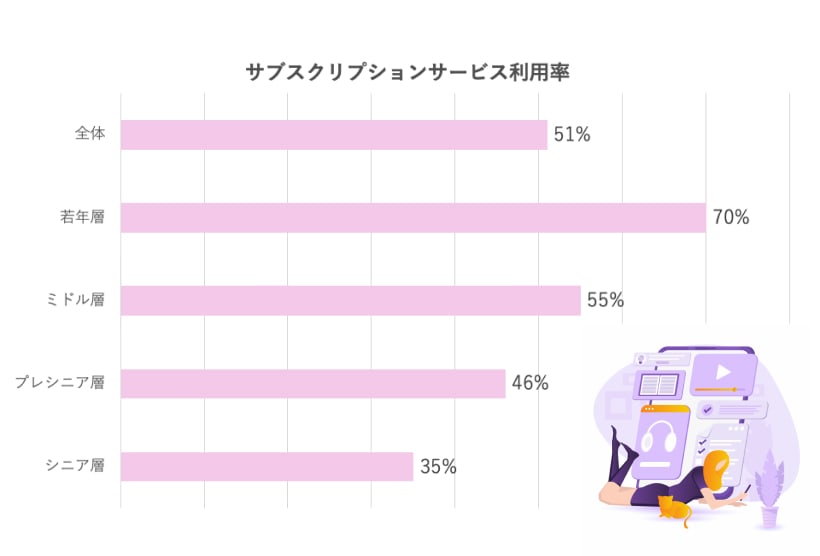

サブスクリプションの浸透

出典)J.D. パワー調べ(https://japan.jdpower.com/ja/resources/2023_newsletter_subscription)

サブスクリプションとは、月額料金などの定額を支払うことにより、契約期間中、商品やサービスの利用が可能となる定額課金方式のことをいい、近年の消費行動やビジネスモデルに大きな変化をもたらしています。映画や音楽、食品、美容、衣料品など多様な分野に広がっており、消費者は自分のライフスタイルに合ったサービスを選びやすくなっています。「所有から利用」のシフトが進む中、環境意識の高まりも影響し、サブスクリプションはさまざまな業界で消費者の行動に変化をもたらしており、メガトレンドになりつつあります。

一方で、「モノ」のサブスクリプション・サービスは運用が難しく撤退する企業も多いのが実態です。また、多くのサービスが定額制で提供される中、消費者は自分にとって本当に必要なサービスを見極めることに疲れを感じ始めています。単に多様な選択肢を提供するだけでなく、顧客にとっての実質的な価値を高めることが求められるようになっています。※1今後、サブスクリプション・サービスがどのように進化し成長していくのか期待されます。

「サブスクリプションの浸透」にまつわる横河レンタ・リースの取り組み

- 計測器レンタルソリューション

- IT機器レンタルソリューション

※1 出典)Reinforz Insight(https://reinforz.co.jp/bizmedia/23835/)

社会の変化

モノづくりを担う人材の不足

近年、電気・電子工学系などの学生が伝統的なものづくり(製造業)よりもITエンジニア職を志望する傾向が顕著になっています。AIの進展やIoTの普及により、IT業界は急速に成長しており、リモートワークやフリーランスといった自由さがある印象もあいまって人気は上昇し続けています。一方、製造業は古い企業体質や将来性への不安というイメージが払拭(ふっしょく)されておらず、魅力が十分に伝わっていない傾向にあります。就職先選択の幅に自由度が増しつつある今、製造業はどのように学生を惹き付けることができるか、重要なテーマの一つと言えます。

「モノづくりを担う人材の不足」にまつわる横河レンタ・リースの取り組み

- 新しいソリューション「Cotoka for 計測器」

- 受託校正サービス

社会の変化

ウェルビーイング

2030年をターゲットに17の目標達成を目指しているSDGsの次なるグローバルゴールとして「ウェルビーイング」が「ポストSDGs」とも呼ばれ、今や急速に注目を集めるようになりました。

経済が発展・成熟したいま、モノやサービスがどれだけ売れたかという経済の豊かさが幸せであるとは限らず、心の豊かさや幸福を重視する社会が望ましいとの価値観が、世界で広がっています。そのため、「物質的な豊かさ」ではなく、一人ひとりが「実感できる豊かさ」、いわゆる主観的なウェルビーイングを重要視しようという動きが活発化しつつあります。※1

※1 参考)ベネッセ

ウェルビーイングLab「ウェルビーイングってなんだろう?(https://www.benesse.co.jp/well-being/about/index.html)

企業が経営にウェルビーイングの考え方を取り入れることは、長期的な成功に寄与する重要な戦略といえるでしょう。

「ウェルビーイング」にまつわる横河レンタ・リースの取り組み

- 「健康経営優良法人」7年連続認定(2024年:ホワイト500)

- インフォーマル組織「ソレイユ」

社会の変化

リスキリング

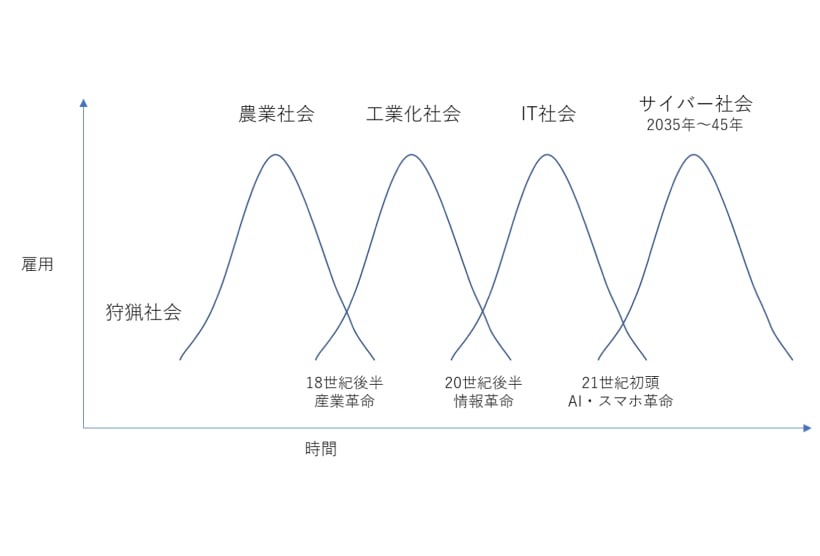

出典)第4の波:大前流「21世紀型経済理論」.大前研一(2023).小学館.

リスキリング(Reskilling)とは、現在の職業能力や知識を再編成・再教育し、新たな職種や業務に適応するためのスキルを獲得することを指します。

急速なテクノロジーの進化や業界の変化に伴い、求められる知識・スキルも変化します。これまでも産業革命に伴い既存の仕事への雇用が縮小し、新たな仕事に雇用が開かれてきました。現在は、第四次産業革命や生成AIなどの革新的なテクノロジーの出現により、新たな社会へ移り変わるとともに雇用環境も大きく変化しつつあります。従来のスキルセットでは対応できない新たな課題や機会が生まれている社会環境下において、リスキリングは大きな注目を集めています。

「リスキリング」にまつわる横河レンタ・リースの取り組み

- 他分野の専門能力獲得に向けた支援

- 国内外留学支援、大学院単科全額補助

社会の変化

サプライチェーン

サプライチェーンの中で重要な役割を担う「物流」は、大きな変革期を向かえています。これは人的リソース不足や原材料の高騰に加え2024年の労働基準法の改正が要因だと言われています。この影響を2019年の輸送能力と比較すると2024年には14.2%減少、2030年には34.1%減少するという試算もあります。※1こうした「物流」にとっての危機は、予約システム、自動倉庫、ドローン輸送などテクノロジーの活用や、物流プロセスを標準化し垂直統合や水平統合によって効率化・最適化を図るなど、革新的な変化による非連続な成長を遂げる好機とも考えられます。※2

また、カーボンニュートラルの実現に向けて、エネルギー効率の向上や環境に優しい輸送手段の導入も進められており、企業のサステナビリティ目標とも連携する重要なテーマとなっています。これにより物流は、企業価値を高め、他社に対する競争力を強化する「戦略の一環」として、新しい役割を果たそうとしています。

「サプライチェーン」にまつわる横河レンタ・リースの取り組み

- 保有台数100万台のレンタルを支える自動倉庫(26年移設予定)

-

国際的な気候変動イニシアチブである SBT※1 (Science Based Targets)

認定を取得

※1 出典)物流の2024年問題,2024,公益社団法人全日本トラック協会(https://jta.or.jp/logistics2024-lp/)

※2 出典)ロジスティクス4.0.(62ページ)「日本経済新聞出版」