MM総研のデータによると、日本企業で稼動するモバイルPCの5台に1台が、当社の Flex Work Place を導入している。

株式会社MM総研 取締役 研究部長 中村 成希 氏に執筆いただきました「成長著しいデータレスクライアント市場を読み解く」。

ぜひご一読ください。

コロナ禍でテレワークが定着し、日本企業のモバイルノートPCの利⽤が拡⼤した。

同時にモバイルPCを社内でも社外でも、場所を問わずハイブリッドに利⽤するケースが増加している。

また利⽤するアプリ数は企業のデジタルトランスフォーメーション (DX) 推進により年々増加する傾向だ。

⽣成AIなどクラウドアプリの利⽤が特に増加しているが、⾃社のオンプレミス業務アプリも継続利⽤している。

働く場所同様、端末を介したアプリケーションの種類と数も多様化している。

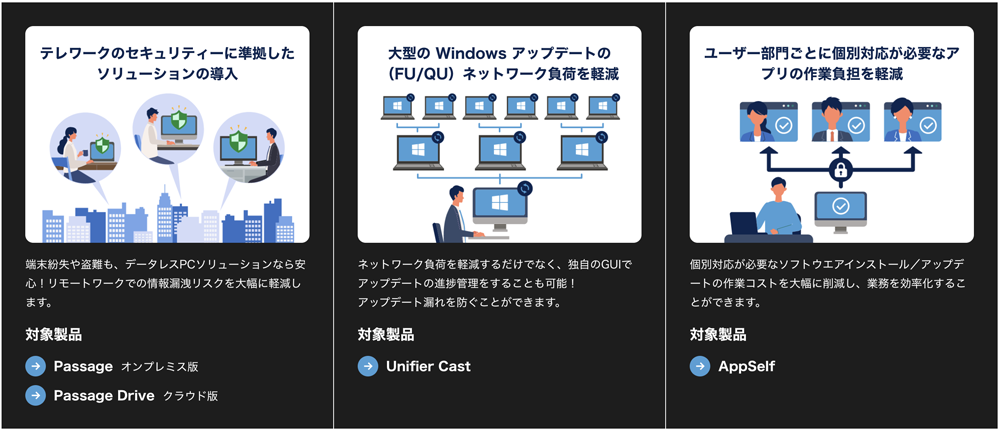

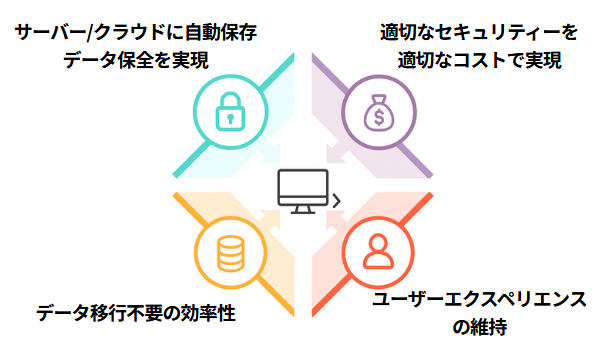

Flex Work Place は、端末で作成したデータをローカルに保存せず、データ保護を実現する Passage (オンプレミスサーバーに保管) とPassage Drive (クラウドストレージに保管) を中核に、社内拠点や在宅VPNのネットワーク帯域を圧迫せず Windows Update、サードパーティー制アプリを配布・強制実⾏する Unifier Cast、IT管理者が許可したアプリケーションのみインストールを実⾏許可する AppSelf で構成されるソフトウエアスイートだ。

多様化する端末環境の運⽤管理負担を最⼩化しながら、データ保護による情報漏えい対策を実現し、日本企業の働き⽅に寄り添う。

MM総研のデータによると、日本国内の従業員1000⼈以上の企業で稼働するモバイルノートブックPCの約5台に1台が Flex Work Place を導⼊している。

※算出⽅法※

①日本国内の従業員1000⼈以上の企業で稼働する Windows OSを搭載したモバイルノートブックの稼働推計台数を分⺟、②同市場における Flex Work Place の推定稼働ライセンス数を分⼦として割合を算出している

①、②の値はそれぞれMM総研調べ 2025年3⽉末時点

Flex Work PlaceをモバイルPCで利⽤する最⼤の理由は、外出先や在宅勤務で作成されるデータの情報漏えい対策である。

スイートに含まれる Passage / Passage Drive は、クラウドストレージなどに作成データを強制保存し、⼿元のPCにはデータを残さない環境を実現する。

ユーザーは、VDIの基盤ソフトウエア価格の上昇に伴う代替製品としてだけでなく、⼿元のPCリソースや汎⽤ (はんよう) 的なクラウドサービスを活⽤することでユーザーの利便性とコスト抑制を両⽴できる点を評価している。

近年は、Passage / Passage DriveのようにPC側のリソースを活⽤しながら情報漏えい対策を実現するソフトウエアソリューションの開発、提供に複数のソフトウエアメーカーが注⼒しており、データレスクライアントと呼ばれる市場を形成している。

次⾴では、Passage / Passage Drive を含む成⻑著しいデータレスクライアント市場の動向のなかで、Passage / Passage Drive がどのような特徴を持ち、評価されているかを考察したい。

株式会社MM総研

取締役 研究部⻑

中村 成希

MM総研は、データレスクライアントをユーザーがPC上に作成もしくは利⽤する「ファイル (データ)」を他者が利⽤しうる形式で⼀部または全部を保存できない仕組みを提供するPC向けソフトウエアサービスと定義し、2024年10⽉に同市場の成⻑性を調査した報告書を発表した。

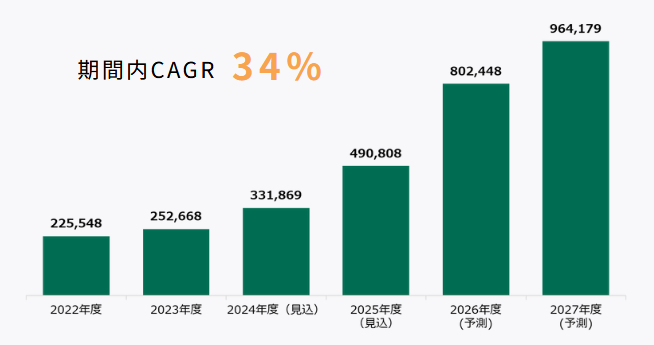

すると、図3に⽰す通り、市場規模 (⾦額) は年率34%と⾼い成⻑が⾒込まれることが分かった。

※DLCベンダー対象8社のライセンス販売⾦額を合計 (単位:万円)

データレスクライアントは、テレワークなどPCを社外に持ち出す需要に応えて成⻑をしている。

コロナ禍でテレワーク対応のニーズが急増したことで、需要に⽕が付き、参⼊するソフトウエアベンダー間の競争も活性化している状況である。

さらに、⼤⼿外資系のVDIソフトウエアメーカーの⼤幅な値上げにより、VDIの代替や補完としてデータレスクライアントに注⽬が集まり、需要に拍⾞がかかっている状況だ。

最近増加しているVDI端末にPCを利⽤するケースと⽐べた場合、Passage / Passage Drive はPCのCPUやメモリを直接データ⽣成 (アプリケーション利⽤) に利⽤するため、端末のハードウエア性能への投資は2重投資とならないメリットがある。

また保存先は企業が普段からよく利⽤するクラウドストレージなどに設定することができ、導⼊運⽤とも費⽤を抑えやすい。

サーバー、ストレージ、専⽤ネットワーク、さらにVDIライセンスやVDI上に展開するOSライセンスなどのインフラから準備し、費⽤が⾼額となりがちなVDI環境と⽐べ、持続的な環境を構築しやすいメリットがある。

また端末へのソフトウエア導⼊と検証が主な導⼊⼯程となるため、VDIで必要なサーバーやネットワークインフラの設計がなく、導⼊時間を短縮することにもつながる。

データレスクライアント製品は国内メーカー製が多いことが特徴のひとつといえよう。

日本では個⼈情報保護法が2003年に制定、2005年から全⾯施⾏された。

日本のソフトウエアメーカーが開発に取り組んだ背景として、当時は日本固有だった同法への対応があろう。

本書のインタビューで紹介する横河レンタ・リース社の Flex Work Place およびその中核ソリューションである Passage も2013年から提供を開始し、コロナ禍前から⾦融、製造などエンタープライズのテレワークとデータ保護需要に応えて成⻑してきた。

PCレンタル⼤⼿でもある同社独特のポジションが、情報システム部⾨の端末運⽤に関する課題や要求に直接⽿を傾け開発にフィードバックされ、機能、価格⾯を含む製品へのフィードバックと日本のIT事情を踏まえた提案につながり、同製品事業の強みとなっているとMM総研は分析している。

横河レンタ・リース株式会社

ITソリューション事業本部

ソフトウエア&サービス部

部⻑ ⽥中 信⾏ ⽒

FWP課⻑ 五⼗嵐 猛雄 ⽒

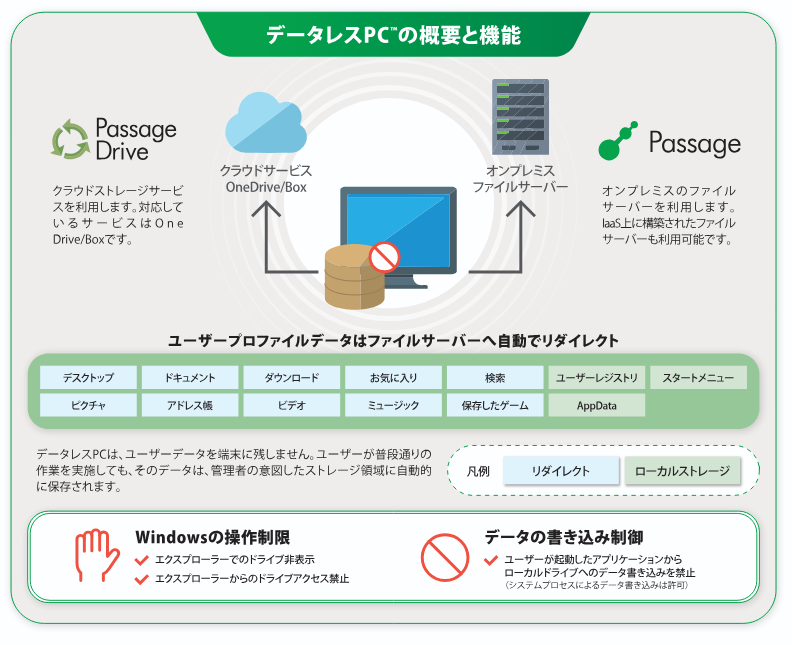

横河レンタ・リースが提供する「Passage / Passage Drive」は、企業のデータセキュリティーと従業員の⽣産性向上を両⽴させるデータレスクライアントソリューションだ。

PC内のデータを強制的にファイルサーバーやクラウドストレージに⾃動保存することで、端末からの情報漏えいリスクを排除する。

2013年にリリースされたオンプレミス版の「Passage」と、2018年にリリースされたクラウド対応版の「Passage Drive」があり、企業の多様なニーズに対応する。

Passage / Passage Drive は多様化する端末環境の運⽤管理負担を最⼩化しながら、データ保護による情報漏えい対策を実現するデータレスPCソリューション「Flex Work Place」の中核ソリューションでもある。

出典:横河レンタ・リース

Passage の提供開始当時は、モバイルPCの普及によりPCの社外持ち出しが⼀般的になる中で、紛失・盗難によるデータ漏えいリスクが顕在化していた。

そこでPCを社外で安全に利⽤するためのソリューションとして、Passage が誕⽣した。

当初はオンプレミスのファイルサーバーへの強制的なデータ移⾏が主であったが、Microsoft 365 や Windows 10 などの台頭によりクラウドの利⽤が拡⼤したことを契機に、One Drive や Box といったクラウドストレージへのデータ移⾏を可能にする Passage Drive が開発された。

出典:横河レンタ・リース

横河レンタ・リースのソリューションは、日本の企業⽂化や運⽤実態に合わせたきめ細やかな配慮がされている。

それは国内で保有台数100万台を誇るレンタルPC事業を通じて、顧客の⽣の声を直接聞くことができるためだと⽥中⽒は⾔う。

Passage / Passage Drive についても Windows Update への対応やクラウドサービスの Box 対応など、日本企業が抱える具体的な運⽤課題や需要に即した機能改善を継続的に⾏っている。

これは、グローバルベンダーでは難しい、日本市場に特化した強みである。

Passage / Passage Drive を導⼊する企業は規模、業種を問わず、従業員1000〜5000⼈前後の企業を中⼼に多岐にわたる。

特にコロナ禍のテレワークの普及に伴い業種の垣根が取り払われており、近年は地⽅銀⾏などの⾦融機関でも導⼊が進んでいる。

VDIが⾼価であるという課題に対し、Passage / Passage Drive は⾼い安全性とコストパフォーマンスを両⽴できるソリューションとして評価されている。

検討から導⼊までの期間もVDIに⽐べて⾮常に短く、Windows 11 への移⾏タイミングと合わせて導⼊を検討する企業も増加している。

また、オンプレミス環境での利⽤も継続されている。

特に⾃治体や⼤規模法⼈は、データ保全や運⽤負荷の観点から⾃社オンプレミス環境でのデータ管理を好む傾向がある。

ただし、デジタルガバメントの推進やクラウド・バイ・デフォルトの考え⽅の浸透により、今後はクラウドストレージの利⽤がさらに加速すると予測される。

データレスクライアントソリューションの市場規模は、VDIの⾼騰やテレワークの普及により拡⼤を続けており、競争も激化している。

しかし Passage / Passage Drive のアーキテクチャは、近年注⽬を集めるAI活⽤において、競争優位性を保っていると五⼗嵐⽒は指摘する。

VDIのような仮想環境ではGPUなどのコンピューティングリソースの利⽤に制約があるが、Passage / Passage Drive はエンドポイントのPCリソースを最⼤限に活⽤できる。

また、⽣成AIはモデル性能を左右する学習で巨⼤なクラウド計算リソースが必要になるが、実務で活⽤する推論のフェーズでは、必ずしもクラウド側の膨⼤な計算リソースを活⽤する必要はないことがわかっている。

安定した推論性能で、クラウドへの従量課⾦を気にせず⽣成AIを活⽤する環境を作るには⼿元のPCでAI処理のリソースを専有できることが強みとなると考えている。

NPU (Neural Processing Unit) などが急速に進化し、PCでのAI推論性能が向上するなかで、Passage / Passage Drive のアーキテクチャはAIをさまざまな業務シーンに適⽤する企業に再評価される可能性があるとのことだ。

さらに、Passage のアーキテクチャは、データが不必要に暗号化されないため、AIがデータを読み込みやすいという利点もある。

また、クラウドストレージの進化も Passage / Passage Drive の優位性を⾼めている。

特に Box は、エンタープライズ契約において管理者によるデータ解析を可能にする機能を提供しており、Passage Drive を通じて Box にデータを集約することでデータ利活⽤が容易になる。

横河レンタ・リース Passage / Passage Drive は、変化する働き⽅と増⼤するセキュリティーリスクに対応するため、データレスPCという独⾃のソリューションを提供している。

コスト効率とパフォーマンスを両⽴させながら、日本の企業ニーズに合わせたきめ細やかな配慮がなされており、特に⾦融機関やテレワークを推進する企業から⾼い評価を得ている。

AI活⽤の潮流の中では、Passage / Passage Drive のアーキテクチャが持つポテンシャルが、今後の企業のデータ利活⽤に適したセキュリティーソリューションとして再評価されることが期待される。

国内法⼈のデータレスクライアント需要予測調査

調査タイトル:国内法⼈のデータレスクライアント需要予測調査

調査実施機関:株式会社MM総研

調査期間:2024年10⽉

調査⼿法:①ベンダーヒアリング調査、②ユーザー / SIerアンケート調査

調査対象:

①データレスクライアントベンダー 8社

②-1 ユーザー (企業・団体) 情報システム担当 299⼈

②-2 SIer (情報システム販売担当) 51⼈

調査内容:

①データレスクライアント市場規模の把握と市場予測

②-1 VDI / RDP / DLC認知・利⽤動向と背景調査

②-2 VDI / RDP / DLC提案・売上動向と意向動向

株式会社MM総研

取締役 研究部長

中村 成希