テレワークやハイブリッドワークを実施している企業では、社外へPCを持ち出す機会も多く、外出先でもPCを操作できることから業務効率化が期待できます。

しかし、PCを外に持ち出すことによって生じる紛失・盗難による情報漏えいといったセキュリティーリスクが高まるため、情シス側で対策を強化する必要があります。

また、外出先への持ち出し用として別途ノートPCを貸与している企業の場合は、1人の従業員当たり2台のPCを利用することになるため、情シスがPC管理をする際にかかる負担も増えるでしょう。

本コラムでは、社外へPCを持ち出す際に業務効率化が実現できない理由や、PCの持ち出しによって懸念されるリスクと対策方法について詳しくご紹介します。

最近では、外出の多い営業職などをはじめ、社外へPCを持ち出して外出先や自宅で業務を進めてもよいとする企業も増えています。

このように社外へのPC持ち出しを許可する企業は、次のような背景によって増えたことが考えられます。

Windows 11 の標準搭載の機能によってデータを暗号化できたり、安価でセキュリティー対策ソフトを購入しやすくなったりするなど、PCを持ち出してもセキュリティーを維持できる環境を整えやすくなりました。

特に、Microsoft で法人向けに提供されている Windows のProエディションや、Microsoft 365 Business Premium などの Microsoft 365 のプランでは、データの暗号化が可能な BitLocker や業務用のデバイス保護機能など、高度なセキュリティー機能が充実しています。

2020年の新型コロナウイルス感染症の拡大により、社外での作業が可能なテレワークや、在宅勤務と出社を組み合わせたハイブリッドワークを導入する企業も見られ、このようなテレワークやハイブリッドワークにより、社外へPCを持ち出す機会が増えています。

パーソル総合研究所による「第九回・テレワークに関する調査」では、テレワーク実施者のテレワーク継続意向は80.9%と結果が出ており、現在テレワークを実施している企業の多くでは、今後もテレワークやハイブリッドワークによる社外へのPC持ち出しを継続することがうかがえます。

ここまでご紹介したように、PCの持ち出しを許可する企業は増えています。

社外でも作業を進められることから業務効率化が期待できるものの、PCを社外に持ち出すことを許可するだけでは、以下のような点から業務効率を改善できない場合があるため注意が必要です。

PCを社外に持ち出した場合、PCを充電できる場所やタイミングが限られてしまいます。

バッテリーがすぐに減少し電源が切れてしまった場合、オフィスに戻るまで作業を再開できなくなるため、業務を一時的に中断しなければなりません。

また、バッテリーがすぐに減らないように外出中はなるべくPCを操作しないようにしてしまうと、かえって作業スピードが落ち、業務効率の低下につながります。

なお、バッテリーの減少を抑えるには、消費電力の低いCPUを搭載していることも重要です。

CPUでは、同シリーズの製品でも、より新しい世代の製品のほうが消費電力が低くバッテリーが長持ちする場合があります。

Intel®製CPUの世代別の性能比較について詳しくは以下の資料でもご紹介しております。

●【資料ダウンロード】なぜ、インテル搭載の最新PCを選ぶのか。

従業員がオフィスではデスクトップPCを使用し、外出用としてノートPCを貸与されている企業においては、ノートPCのスペックが低い場合、外出時に快適にPCを操作できないことがあります。

スペックにこだわらずPCを選んでしまうと、作業内容に対してPCでの処理が追いつかず、動作遅延やフリーズ、強制終了などが頻発する可能性もあり、業務効率が低下してしまいます。

快適に業務を進められる Windows 11 の推奨スペックについては、以下の記事でもご紹介しています。

● Windows 11 の推奨スペックと選び方

社内用と持ち出し用で、1人の従業員につきPCを2台所持している場合、PC2台分のコストだけでなく、情シスでの管理にかかる負担も増えます。

情シスでは、資産管理として社内でPCがどれだけ使用されているのか、誰がどのPCを現在使用しているのかなどを正確に管理する必要があるため、社内で扱うPCの台数が増えることによって、情シスの業務負担が増えることから、そのほかの業務に手が回りづらくなるといったリスクがあります。

ここまでご紹介したように、PCを社外へ持ち出す際は、バッテリーなどPCのスペックが低く快適に作業できない場合、業務効率化を実現できない可能性があります。

そのほかにも、PCを社外へ持ち出すことによって、次のようなセキュリティーリスクに遭う危険性が高まります。

PCを社外に持ち出した場合、不注意によって電車やタクシー、カフェなどにPCを置き忘れてしまい、紛失や盗難に遭う危険性が高まります。

PCが紛失や盗難に遭った場合、第三者の手によってPCに保存されている社内の機密情報などが窃取され、情報漏えいを起こす恐れもあるため、注意が必要です。

なお、不注意による情報漏えいは、IPA 独立行政法人 情報処理推進機構の「情報セキュリティー10大脅威 2024 [組織]」においても、6年連続でランクインしています。

最近では、誰でも無料で使用できる公衆Wi-Fiが、飲食店やホテル、交通機関などさまざまな場所で提供されています。

このような公衆Wi-Fiによってテレワークを行いやすくなる一方で、通信を傍受されたり、第三者がなりすましたアクセスポイントに接続してしまいウイルスに感染してしまったりするリスクがあります。

ここまで、PCを社外へ持ち出した際に懸念されるセキュリティーリスクについてご紹介しました。

現在テレワークやハイブリッドワークを社内で実施している方や、今後の実施を検討している方は、次の対策に取り組むことで、社外においても安全なPCの使用環境を構築できるでしょう。

PCを社外へ持ち出す際は、PC管理者に持ち出しの申請を行った上で持ち出せるよう規定するのもおすすめです。

例えば、申請書には従業員の氏名や持ち出し日時、持ち出し後の作業場所、持ち出しの理由などの明記を求めることで、誰が・いつ・どこで・どのような目的でPCを使用しているのかをPC管理者が把握しやすくなります。

また、申請制にすることで簡単にPCを社外へ持ち出せなくなるため、紛失や盗難のリスクを下げられるでしょう。

Windows OSなどにログインする際は、必ずパスワードを設定しましょう。

また、パスワードは推測されやすいものではなく、複雑なパスワードを設定することをおすすめします。

ほかにも、顔認証や指紋認証など、従業員の生体情報をもとにログインできるように設定するのもよいでしょう。

例えば、Windows 10、11 では Windows Hello を用いることで、顔認証や指紋認証でのログインが可能です。

PCに外部接続しているHDDやSSDなどの中には、パスワードの設定が可能なものもあります。

PC本体のセキュリティーを強化していたとしても、外付けのHDDやSSDのセキュリティー対策を行っていないまま紛失や盗難に遭ってしまった場合、簡単に情報を盗み見られてしまいます。

パスワードの設定が可能なH外付けDDやSSDを使用することで、PC本体とあわせて外付けHDD・SSD内の情報も安全に管理できます。

PC内の重要なデータや内蔵ストレージを暗号化することで、第三者がPC内の情報を盗み見ようとした際にもデータを読み取れなくなるため、PC内のデータを保護できます。

なお、Windows 10 以降の Windows Pro、Windows Enterprise、Windows Pro Education、Windows Education の各エディションにおいては、BitLocker と呼ばれるデータ暗号化機能が標準搭載されているため、上記のエディションの Windows PCを使用している場合は、BitLocker の活用がおすすめです。

BitLocker を用いることで、OSの起動などに使われる内蔵ストレージのデータを暗号化でき、万が一PCが第三者の手に渡った場合も、48桁の数字で構成された回復キーを正しく入力しない限り、内容を閲覧できません。

OSやアプリケーションは定期的に最新の更新プログラムが提供されており、新機能の追加やバグの修正などとあわせて、脆弱 (ぜいじゃく) 性への対処や最新のセキュリティー対策の適用なども行われています。

こまめに最新バージョンへアップデートすることで、新たに確認されたウイルスなどのサイバー攻撃からOSやアプリケーションを保護できるでしょう。

しかし、アップデートを怠っていた場合、脆弱 (ぜいじゃく) 性を狙ったサイバー攻撃を受けるリスクが高まります。

社外への持ち出しの有無にかかわらず、PCの安全を維持するためにもOSやアプリケーションは常に最新の状態にしておきましょう。

ウイルス対策ソフトなどのセキュリティーソフトを導入するのもおすすめです。

AIによる未知のウイルス検知やサポート体制が充実しているものなど、ソフトごとに強みが異なるため、複数のソフトを比較検討することをおすすめします。

なお、Windows のPCに標準搭載されている Microsoft Defender でも基本的なセキュリティー対策は行えますが、業務用のPCなどさらにセキュリティーを強化したい場合は、同じく Microsoft から提供されている有料版の Microsoft Defender の使用がおすすめです。

VDI (Virtual Desktop Infrastructure) とは、OSやアプリケーションなどのデスクトップ環境をサーバー上で管理する仕組みを指します。

デスクトップ環境がサーバー上に存在することで、端末内にデータを残さずにPCを利用できるため、万が一の紛失や盗難時にも情報漏えいが生じるリスクを抑えられます。

なお、このようにサーバー上でデスクトップ環境を管理することをシンクライアントといい、VDIでは1つのサーバー上で複数のデスクトップ環境を構築できるため、企業での利用に特に適しています。

VDIは、災害などの緊急事態時に端末が被害を受けた場合も、PC内のデータはサーバー上にあるため安全を維持できることから、BCP (事業継続計画) 対策にも活用できるでしょう。

ここまで、PCの社外持ち出し時に起こるリスクを減らすための対策方法をご紹介しました。

特にVDIは、PCにOSやアプリケーションなどのデータを残さずに使用できるため、万が一の紛失や盗難時にもデータを保護しやすいのでおすすめです。

しかし、VDIでは多くの従業員のデスクトップ環境を管理できる強固なサーバーの導入やサーバーのトラブル対策などで多くのコストを要する場合があります。

できるだけコストを抑えてシンクライアント環境でのPC管理を行いたい場合は、横河レンタ・リースのデータレスPC™サービスである「Passage」「Passage Drive」がおすすめです。

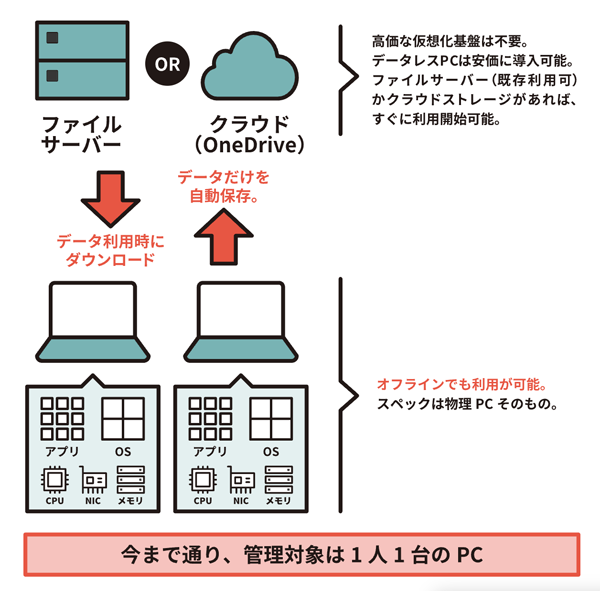

データレスPC™とは、当社が開発したセキュリティーソリューションの一つで、PCのローカルディスク上にデータを残さずにPCを利用できます。

ファイルサーバーまたはクラウド (OneDrive) にOSやアプリケーションなどのデータを保存し、データの利用時に必要なデータがダウンロードされるため、通常の環境のPCと同等の使用感で操作できます。

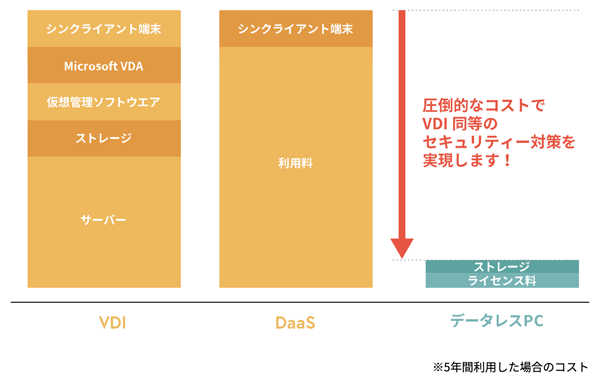

VDIや、パブリッククラウドを利用して仮想デスクトップ環境を構築するDaaSなどの方法では、サーバーやクラウドサービスの利用料、シンクライアント端末の導入費用などさまざまな費用が必要となり、初期費用やランニングコストが高額になる可能性があります。

データレスPC™では、ストレージの導入費用やサービスのライセンス料のみで運用可能なため、大幅にコストを抑えられます。

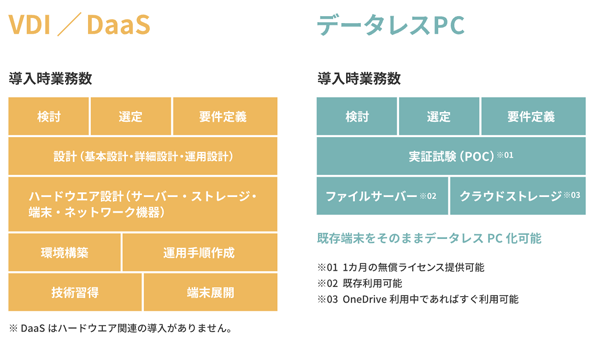

VDIやDaaS環境で運用する場合、導入時には環境構築や運用手順を示すマニュアル作成などさまざまな作業が発生し、PC管理者の負担が増える場合があります。

データレスPC™では、既存の端末をそのままデータレスPC™化できるため、ファイルサーバーまたはクラウドストレージを用意するのみで導入準備が完了します。

なお、ファイルサーバーはすでに利用しているものがあれば新たに導入する必要はなく、クラウドストレージも OneDrive を導入していればそのまま利用できます。

\データレスPC™の導入事例などより詳しく知りたい方はこちら/

横河レンタ・リース株式会社 マーケティング本部 CDセンター