「ワークステーション」を「ラックマウント」!?そもそも「ワークステーション」って何?

作成日:2023/11/01

「ワークステーション」を「ラックマウント」!?

そもそも「ワークステーション」って何?

株式会社日本HP (以下、「 HPI 」という) が2023年9月14日に発表した、ラックマウント型ワークステーションPC「HP Z4 Rack G5」が、2023年10月に発売開始となりました。

ワークステーションと言えば、従来では拡張性の高いタワー型を採用しているものが大半でしたが、近年では省スペースなデスクトップ型や、可搬性の高いラップトップ型などがありますが、本製品で採用されているのは、主にエンタープライズ向けのIT機器で採用されているラックマウント型です。

そもそもなぜワークステーションを「ラックマウント型」にしたのか、いわゆる一般的な「パソコン」と「ワークステーション」は何が違うのか、その多くが「ラックマウント型」を採用し、高性能で高価なイメージのある「サーバー」とは何が違うのか。

「ワークステーション」の基礎知識から、「デスクトップ型」でもなく「ラップトップ型」でもない、「ラックマウント型」にする事でどんなメリットがあるのか。

製品の特長などについても、ご紹介します。

そもそもワークステーションって? ~一般的なパソコンとの違い~

まず初めに「ワークステーション」と一般的な「パソコン」との違いについてご紹介します。

パソコンについて少しご存じの方であれば、「ワークステーションはパソコンと比べて性能が高い」というイメージがあるのではないでしょうか。

基本的にはそのイメージで間違いありませんが、ではどんなところが、どのように性能が高いのか、詳しく見ていきましょう。

超ハイスペックCPU

まずワークステーションと一般的なパソコンで何が違うのか。

それは、パソコンの頭脳とも呼べる部品で、さまざまな演算処理を行い、全体的な処理能力の指標ともなっている中央演算処理装置 (以下、「CPU」という) です。

一般的なパソコンでは、インテル製のCPUであれば Core i5 や Core i7、ゲーミング用の高価なハイスペックPCでも Core i9 など、Intel Core シリーズが主に搭載されているでしょう。

しかし、ワークステーションでは Xeon シリーズという、より高性能で処理能力の高いCPUが搭載されていることが多いです。

実際に「HP Z4 Rack G5」では、スタータークラスの「インテル® Xeon® w3-2423 プロセッサー (2.1GHz 最大4.2GHz / 6コア / 15MB / 4400MHz)」から、エクストリームクラスの「インテル® Xeon® w7-2495X プロセッサー (2.5GHz 最大4.8GHz / 24コア / 45MB / 4800MHz)」まで、必要とされる性能に応じて5種類の中から選択することができます。

「HP Z4 Rack G5」で選択可能なCPU一覧

| HP Z4 Rack G5 Workstation / HP Directplus モデル | ||||

|---|---|---|---|---|

| スターターモデル 1 | エントリーモデル 1 | ミッドレンジモデル 1 | ハイエンドモデル 1 | エクストリームモデル 1 |

| インテル® Xeon® w3-2423 プロセッサー (2.1GHz 最大4.2GHz / 6コア / 15MB / 4400MHz) | インテル® Xeon® w3-2435 プロセッサー (3.1GHz 最大4.5GHz / 8コア / 22.5MB / 4400MHz) | インテル® Xeon® w5-2445 プロセッサー (3.1GHz 最大4.6GHz / 10コア / 26.25MB / 4800MHz) | インテル® Xeon® w5-2465X プロセッサー (3.1GHz 最大4.7GHz / 16コア / 33.75MB / 4800MHz) | インテル® Xeon® w7-2495X プロセッサー (2.5GHz 最大4.8GHz / 24コア / 45MB / 4800MHz) |

Xeon シリーズのCPUを搭載したワークステーションは、一般的なパソコンに比べて高い演算処理性能を誇ります。

Xeon シリーズは業務用サーバーやワークステーション用途向けに特化されたCPUで、専用のマザーボードや対応メモリと組み合わせることで、機能の拡張、システムの信頼性向上を図ることができます。

また、Xeon シリーズと Core シリーズ最も違う点はコア数の多さと、CPU内部に搭載しているキャッシュメモリの容量です。

例えば Core i7 (13世代) が最大で24コアまで、キャッシュメモリも30MBまでであるのに対し、Xeon (4世代) は最大60コア、112.5MBのメモリを搭載しています。

これらのスペックは、一般向けのパソコンではあまり発揮されることが少ないことから、Xeon シリーズではなく Core シリーズが採用される傾向が強くなっています。

ECCメモリに対応

ECCメモリに対応しているという点も Xeon の大きな特徴です。

ECCメモリは24時間フル稼働する必要があるサーバーはもちろん、AIやML (機械学習)、HPC (ハイパフォーマンスコンピューティング) など、特にメモリエラーによるシステム停止を防ぐ必要があるケースで採用されています。

「ECC」は「誤り訂正符号」という意味の「Error Checking and Correcting」の頭文字で、通常のメモリ (非ECCメモリ) よりもひとつ多いチップを搭載することで、メモリで発生する「データの破損を検出し、自動的に訂正する」ことができます。

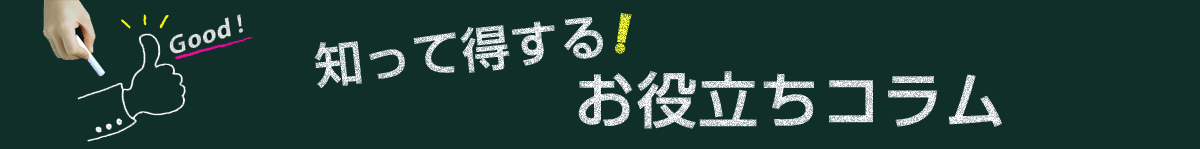

実際にどのような処理を行っているかというと、データを記録する際にビット反転を検証するために利用する「検査ビット」を計算し、「情報ビット」と呼ばれる実際のデータとともにメモリ上に保存します。

その後、記録したデータを読み出す際に検査ビットと照らし合わせ、データが正しく読み出せているかを検証、反転したデータがあれば訂正します。

ECCメモリの仕組み

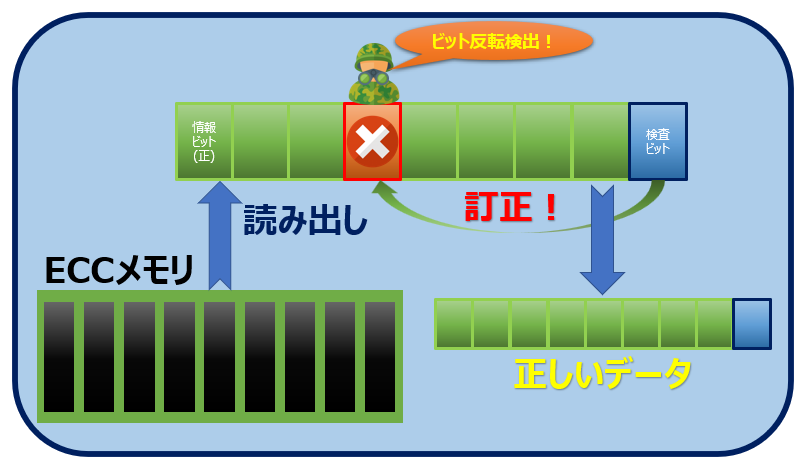

このことから、検査ビットを保存しておく分だけ多くのメモリを搭載しており、一般的に利用されている非ECCメモリよりも高価になっています。

「HP Z4 Rack G5」では、最大 256GBのDDR5 ECCメモリ (DDR5 4800MHzのDIMMスロットが4つあるので、64GB×4の構成) に対応しています。

Windows 11 の推奨メモリ容量は16GBですので、単純計算で普通のPC16台分のECCメモリを扱う事ができる訳です。(あくまで単純計算です。)

ちなみに、メモリ基盤上のチップの数で見分けることができ、黒四角のメモリチップが9つあればECCメモリ、8つならば非ECCメモリです。

ECCメモリと、非ECCメモリ

ワークステーションには欠かせないGPU

コンピューターの処理能力は演算処理を行うCPUや、搭載しているメモリの容量だけでは測れません。

近年では特に、3Dグラフィックスや微細な画像・動画など、画像処理性能の高さも必要とされており、それらを担っているのがGPU (Graphic Processing Unit) です。

かつて、3DCG (いわゆるポリゴン) やフルハイビジョン (1920×1080画素) が登場する前、それほど高い画像処理の性能が必要とされなかった頃は、単にグラフィックチップやVGAチップなどと呼ばれていました。(ちなみに、VGAは米IBM社が1987年に発売した「IBM PS/2」で初めてビデオサブシステム (グラフィック規格) として、Video Graphics Array を搭載したのが始まりです。)

そして、コンピューターがより高度な画像処理を必要とするとともに性能が急速に向上し、CPUに準ずる性能を示すようになるにしたがってGPUと呼ばれるようになりました。(またまたちなみに、1999年の8月31日に NVIDIA が世界初のGPU、GeForce 256 を発売しました。)

ワークステーションで採用されている事例が多いGPUは、NVIDIA の T シリーズ、RTX A シリーズ、Ada シリーズなどで、「HP Z4 Rack G5」でも RTX Ada シリーズの搭載にも対応しています。

ワークステーションとパソコンのスペック比較

さて、ここまでで「ワークステーションは、一般的なパソコンに比べ処理能力が高い」という説明をしました。

では、具体的に高い処理能力を実現するためにどういったスペックになっているのでしょうか。

参考までに、HPI が販売しているワークステーションとパソコンのスペックを比較してみます。

なお、スペックについては特に大きな違いがあると考えられる部分のみ抜粋しています。

ハイスペックパソコンとワークステーションの主なスペック一覧

| HP Elite Tower 800 G9 / CT | HP Z8 Fury G5 Workstation | |

|---|---|---|

| OS |

|

|

| プロセッサー |

インテル Core i9-13900 プロセッサー 24コア32スレッド、1.50~5.60GHz キャッシュ L1: 2,176KB, L2: 24.0MB, L3: 36MB TDP:65W |

インテル Xeon w9-3475X プロセッサー 36コア72スレッド、2.2~4.8GHz キャッシュ L1: 2,880KB, L2: 72.0MB, L3: 165MB TDP:300W |

| 筐体 | タワー型 | タワー型 |

| チップセット | インテル® Q670 チップセット | インテル® W790 チップセット |

| 最大メモリ容量 | 128GB (32GB×4) | 512GB (32GB×16) |

| メモリスロット | 4 DIMMソケット、DDR5 SDRAM (288ピンDIMM) | 16 DIMMスロット、DDR5 Registered ECC 4800MHz、8メモリチャネル |

| ストレージ |

|

|

| GPU |

|

|

| ネットワークコントローラー | インテル I219-LM 1 ギガビット ネットワーク コネクション |

|

このように、パソコンとワークステーションではCPUやメモリ、GPUについて搭載可能なパーツが大きく違うことがわかります。

HPI のワークステーションで採用されているパーツ (特にCPU・メモリ・GPU) は、いずれも一般的なコンシューマー向けではなく、プロフェッショナル向けの製品が採用されているため、高性能を実現すると共に高い信頼性を実現しています。

ラックマウントのメリット

本コラムの執筆時点では、HPI 製ワークステーションにはデスクトップが7種類、モバイル (ラップトップ) 型が5種類、そしてラックマウント型が2種類販売されています。

HPI 製ワークステーションの主なラインナップ一覧 - 2023年10月 -

| エントリー |  |

ハイスペック | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

Z2 Mini G9 |

Z2 SFF G9 |

Z2 Tower G9 |

Z4 G5 ※写真は G4 |

Z6 G5 ※写真は G4 |

Z8 G5 Z8 Fury G5 ※写真は G4 |

|

| ラックマウント |  Zcentral 4R |

Z Rack G5 ※写真は Zcentral 4R |

||||

| モバイル (ラップトップ) |

ZBook Firefly 14 G10 ※写真は G9 |

ZBook Power 15.6 10 ※写真は G9 |

ZBook Firefly 16 G10 ※写真は G9 |

ZBook Studio 16 G10 ※写真は G9 |

ZBook Fury 16 G10 ※写真は G9 |

|

特に近年では、デスクトップでは超小型の「HP Z2 Mini G9 Workstation」や、スリム筐体 (きょうたい) の「HP Z2 SFF G9 Workstation」、ラップトップでは14インチの「HP ZBook Firefly 14 inch G10 Mobile Workstation」など、非常にコンパクトで可搬性の高い製品が充実しています。

以前はワークステーションといえば巨大なフルタワー型筐体の製品ばかりでした (いま現在もハイエンドモデルはタワー型が主流です) が、ハードウエアの進化と共に高性能でありながらも、小型化されたデスクトップやラップトップ型のワークステーション製品が登場、テレワークやリモートワークなど「柔軟な働き方」の浸透もあり、一層の普及が進んでいます。

しかしながら、通常の3D CADやレンダリングなどに収まらない、AIや機械学習、ディープラーニングなど、NVIDIA RTX A6000 や NVIDIA RTX 6000 Ada などのハイスペックGPUを必要とした場合は、まだまだ大きな筐体を必要とするため、テレワーク・リモートワークでの対応が難しい場合もあります。

そこで HPI が考え出したのが「HP ZCentral」と、ワークステーションのラックマウント化です。

ラックマウント化する事で高性能を保ったまま集積性を高め、企業のIT部門が社内のパワーユーザーに対しリモートアクセスでのリソース提供をしやすくなります。

また「HP ZCentral」により、世界で唯一の「単一ソースのリモートワークステーション」として、追加のリモートハードウエアやソフトウエアを必要とすることなく、シンプルなエンドツーエンドのソリューションとしてリソースを提供することができます。

「サーバー」ではなく「ワークステーション」のワケ

「ラックマウント型」と言えば、多くの企業で利用されている「サーバー」が思い浮かぶと思います。

ではなぜ「サーバー」ではなく、わざわざワークステーションを「ラックマウント型」にしたのでしょうか。

答えは簡単で、「サーバー」はハードウエアとしても、ソフトウエア (OS) としても、「多数のユーザーでの利用」を前提として設計されているため、「個人ユーザーでの利用」には向いていないのです。

「仮想環境」について詳しい知識をお持ちの方の中には、「VDI (Virtual Desktop Infrastructure)」ではダメなのかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。

確かに「VDI」でも対応することは可能ですが、ハイエンドGPUを必要とするような作業はデータ転送量が多すぎて、複数のユーザーが共有して利用する事を前提とした「VDI」環境には向いていません。

また、パフォーマンスやセキュリティーを担保するため、通常の「VDI」環境とは別に追加のメンテナンスやコストが必要となるケースもあります。

そのため、ユーザーごとに一つのリソースを占有可能なリモートアクセスの方が効率良く、「HP ZCentral」を活用することで個々のマシンを割り当てるか、共有するグループのプールを作成して割り当てるか、必要とするリソースに応じて調整することも可能となります。

まとめ

今回はワークステーションの中でも珍しい「ラックマウント型」を採用した「HP Z4 Rack G5 Workstation」について取り上げました。

そもそも、「ワークステーション」と世間一般の家庭や学校などで使われている「パソコン」では何が違うのか。

広く普及しているデスクトップ型やラップトップ型ではなく、なぜ「ラックマウント型」なのか。

社会が求める「働き方」が変化する中で、自宅やオフィス、外出先などの場所に関わらず、ハイスペックなワークステーションを必要とするクリエイターやエンジニア、工業デザイナーやデータサイエンティストなど、さまざまなプロフェッショナルに対し「働き方の柔軟性」を実現する事は、多くのメリットがあるのではないでしょうか。

筆者

娘とカミさん大好きマン (横河レンタ・リース株式会社 営業統括本部 ITS&システム営業推進本部 システム営業技術支援部)

主な業務は、構成支援、問い合わせ対応、コラム・メルマガ作成など。

まな娘と、ビールと、ラウドミュージックと、もちろん妻も愛してやまない、アラフィフパパです。