パソコンの買い替えサイクルは何年が適正か?

~企業の利用実態とこれからの入れ替え期間の最適解~

作成日:2020年11月

更新日:2025年9月

リモートワークの活用が進むビジネスにおいて、パソコンがあれば場所を問わずどこでも仕事ができる環境に取り組む企業が急速に増えています。

Windwos 7 のサポートが終了し、Windows 10 への移行が完了した2020年。

その直後に発生したコロナによる緊急事態宣言直後に、リモートワークの検討が必要となりノートパソコンへの買い替えを迫られる企業も多かったでしょう。

さまざまな社会情勢の変化・ワークスタイルの変革や技術革新などから最適なパソコンの姿は変化していくということを実感した年でした。

今後リモートワークに適したパソコンは次々と投入され、さらに5G、最新無線LAN技術にも対応したパソコンは生産性を大きく向上させてくれることでしょう。

ビジネス環境の変化、技術革新が起きるなかで、本資料ではあらためて企業におけるパソコン買い換えサイクルを検討していく上でのポイントをお伝えしていきます。

データで見るパソコンの利用期間の実態

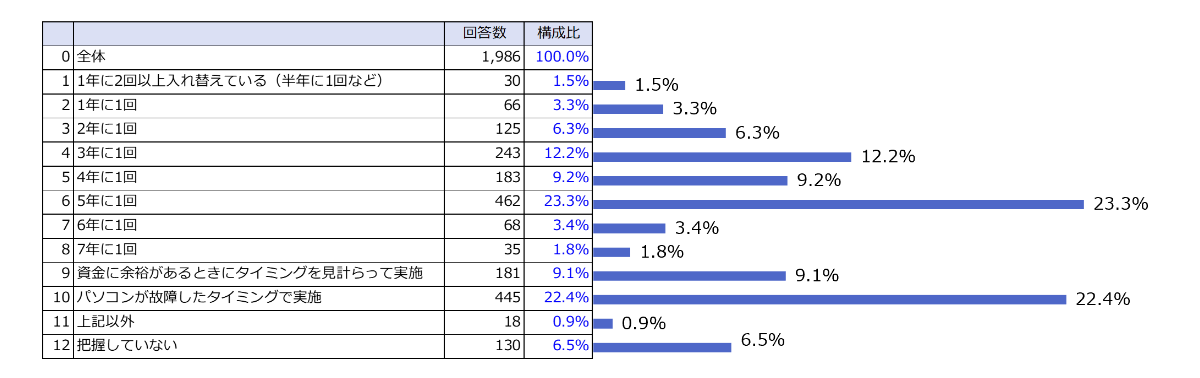

各企業のパソコンの買い替えサイクルについて、1~1000名までの企業を対象に実施したアンケート結果をご覧ください。

企業によってさまざまな期間で入れ替えを行っている中で、最も多かった回答が「5年に1回」、「パソコンが故障したタイミングで実施」となり、5年以上利用する割合が全体のおよそ7割、4年以内が3割という結果となります。

これらの回答結果は、企業の従業員規模やパソコン保有台数によっても異なります。

特に100名未満の中小企業においては、故障したタイミングや資金に余裕がある時にで実施する比率が高く、パソコンの買い替えサイクルそのものを定義していないという傾向があり、中堅・大企業においては3年~5年が主流となっています。

パソコン選定に求められる環境変化

ここ数年でパソコン環境が大きく変わった代表例としてOSの存在があります。

企業のパソコン環境がおおむね Windows 10 へ移行し、さまざま生産性向上機能を日々利用されていると思います。

従来の Windows 7 までは、次のOSまでの期間が明確に定義されており、ある意味では一つのリプレイス期間の目安になっていたのではないかと思います。

しかし、Windows 10 では最後のOSと言われるように、Windows 10 以降のOSは出る予定はなく、一番の特性は Windows 10 のまま機能を進化し続ける点にあります。

“Windows as a Service”という概念に基づき、常に Windows 10 を最新のOSとして利用できるようにするために、継続的なアップデートが提供されていきます。

このアップデートは小さなアップデートではなく新機能を有する大型なアップデートとなり、これらは6カ月ごとに年2回発生していきます。

OSがアップデート“進化”するということは、それに対応するパソコンスペックが求められます。

古いスペックであればあるほど、動作が遅くなり、トラブルの原因になるリスクが張らんでおり、一定のスペックを維持していくことも Windows 10 には必要な要素となります。

これらの対応は大企業を中心に対策を講じている企業も多く存在し、アップデートサイクルを管理するソリューションを活用したり、パソコンの買い替えサイクルを早め安定的な動作を維持する対策も実施しています。

次に考えていく環境変化と言えば、パソコンを利用したオンライン会議の普及でしょう。

もちろんスマートフォンなどで実施することは可能ですが、ビジネス上においては資料の画面共有や複数人でのコミュニケーションが必須条件となり、引き続きパソコンでの利用が一般的であると考えます。

オンライン会議ツールにおいては、Zoom、Microsoft Teams、Google meets などさまざまなツールが使われており、社外でのオンライン会議なども増えている中では、多種多様なオンラインツールに対応できるパソコンスペックが求められます。

特に映像を処理する上ではパソコンスペックに依存することになり、映像や資料を共有したりバーチャル背景機能などを利用する上では、CPU、グラフィック機能が求められます。

これらのスペックが不十分であると、映像が遅延を起こし固まってしまうなどのトラブルが発生するため、映像を切って対処している方もいらっしゃるのではないでしょうか。

クリアな映像を映すうえでは、高性能なカメラやマイクに対応する機能も必須となります。

Windows 10 に入れ替えたばかりという企業も、スペックの低いパソコンやデスクトップ型の場合、すでに利用が厳しいという話しもあります。

オフィス内での事務処理用途だけではなくOSのアップデートやリモートワークに対応したパソコンスペックの維持が必要となってきます。

パソコン寿命と快適な利用期間

パソコンの製品寿命はどれくらいでしょうか。

当社はパソコンレンタル会社として年間20万台以上のパソコンを調達し、調達コスト、運用コストを抑え仕入れをしている、言わばパソコン調達やその後の運用コストに関しては専門です。

ここではパソコンの製品寿命と機能寿命という2つの側面でみていきたいと思います。

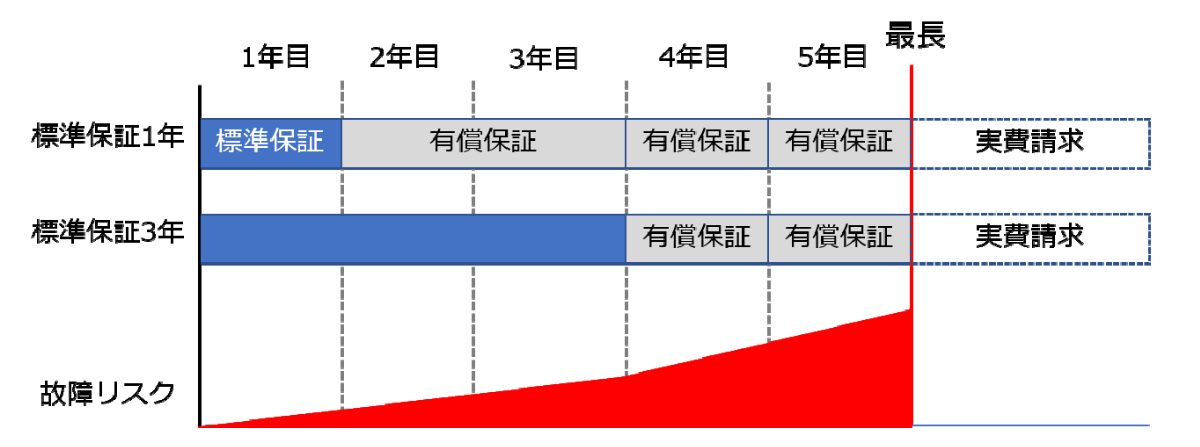

製品寿命の面では、当社の指標の一つでもあるメーカー保証について解説していきます。

メーカーは1年間や3年間など標準保証期間 (原則自然故障は無償修理をする期間) を付けて販売しています。

多くのメーカーは製造過程に品質試験を設けており、お客さまが安心して快適にパソコンを利用できるよう品質維持に努めています。

裏を返せば、企業のパソコン評価は、壊れやすい・トラブルが多い=採用に適さないという理由が多いためです。

筆者もお客さまへパソコンの提案をしていた際には、**メーカーはトラブルが多く痛い目にあった、よく壊れるからうちでは選定対象から外す、という声を多く聞きました。(実際には、利用するソフトウエアなど利用環境との相性が故障原因であることもある。)

標準保証期間を更に有償で拡張できるサービスをオプションで提供しているメーカーが大半ですが、基本的には最長5年間となっています。

もちろん壊れなければ5年以上利用できる可能性はありますが、保証プランを用意しない理由は、故障頻度とそこにかかる修理費用が現実的な価格帯を超えてしまうためだと考えます。

実際に保証期間外で実費請求をすると10万円で取得したパソコンでも、パーツ代金と交換代金で5万円かかります、という請求も当たり前に発生します。

メーカー側も保守部材の長期確保の点で年間保守サービスとしての維持できる限界があり、結果的にお客さまへの品質を維持できる寿命として5年間が一つの目安になっていると言えます。

パソコンメーカー保証内容と故障リスク

では、快適に利用できる機能的な寿命はどうでしょうか。

ここにも故障頻度が関係してきます。

快適に利用できる=故障発生頻度が少ない=業務上問題なく利用できること、と仮定した場合、マイクロソフト社からのレポートによると、企業パソコンにおいて4年目に入ると大きく故障頻度が増え生産性が下がるという報告を出しています。

実際に当社のレンタル品の故障発生率も4年を超えてくると発生頻度は高くなる傾向はあり、メーカーの標準保証期間が長くても3年間という点に相関しています。

メーカーとしては壊れる頻度が増えれば修理費にかかる持ち出しコストが増えるため、それ以上は無償では受けきれない、ということになります。(それ以降は有償保証サービスで対応)

もちろんメーカーやモデルにより断言できるものではありませんが、3年間程度であれば故障頻度も少なく、一定の品質の中で利用できる適正期間であろうと考えます。

また近年の採用モデルとしてリモートワーク環境への対応のため、急速にモバイル型ノートPC化が進んでいます。

特に携帯性に優れた軽量薄型モデルが人気である反面、パソコンの構造上バッテリーの取り外しができないモデルが増えています。

これらのバッテリーはスマートフォンと同じリチウムイオンバッテリーが搭載されており必ず経年劣化が発生します。

スマートフォンの買い替えサイクルが一般的に2年程度とされている中で、長くても3年以内で買い替えるユーザーが大半でしょう。

その判断基準としては、バッテリー劣化による駆動時間の低下や最新OSへ対応する際のパフォーマンス不足を感じ、「そろそろ買い替えの時期か」、という体感的な部分です。

ノートパソコンも同じリチウムイオンバッテリーが搭載されているため、ユーザーにとってのパフォーマンスを考えると、3年程度での買い替えが一つの目安であると言えます。

これらの情報を踏まえ自社のパソコンは今後何年サイクルで買い替えを行うか、を改めて考える必要があります。

従業員それぞれの体感で個々に交換を依頼する体制では知らずに生産性が落ちていることも考えられますし、企業として一定の生産性を保つためには買い替えサイクル・期間を決めることが必要です。

また、パソコンは長ければ長いほど使い続けることがお得という裏型には、従業員の利便性が大きく損なわれている現実があり、今後はさらにそれらが如実になってくるでしょう。

市況に見合ったパソコンのライフサイクルをあらためて定義していかねばなりません。

これまでの話や今後の環境変化にも備えるため、ある程度のスペックを維持した上で、できるだけその市況に適したパソコン調達するということが重要です。

また企業においては先進的な業務環境を求める学生や社会人はますます増えてくるため、採用活動においても最新のパソコン、IT環境に求められる要素の比率は高まっており、職場環境においてもテレワークができる企業、できない企業も判断材料になっています。(筆者も採用面接やOB訪問に携わりますが、学生からこれらの質問を受く興味関心が強いと感じています。)

最新のパソコン環境を3年程度で買い替えるのがベスト!という話しになりますが、そこには大きく3つの課題があり、それらを乗り越えなければ今よりも買い替えサイクルを早めるということは難しい現実があります。

考えられる課題といくつかの検討策について解説していきます。

パソコン買い換えに潜む3つの課題

1. 財務的な課題

企業のIT導入には、財務的な視点において費用対効果が最重要視点になるはずです。

それらはシステムやツールだけでなく、パソコンの買い替えサイクルにおいても同様に考えていくべきです。

2. 入れ替えに発生するIT担当者の負担増

パソコンの買い替えサイクルを短くするということは、長期的には入れ替えを行う回数が増えるということです。

そこにはIT担当者のセットアップの頻度や従業員への配備に発生する問い合わせ工数も増えてしまうことが懸念されます。

特に中小企業においては、情報システムを専門で担当する部署が存在する企業は少ないでしょうし、職場でパソコンに詳しい、ITリテラシーの高い社員が自身の業務と掛け持ちをしながら担当していることも多いと思います。

以下は、企業でのIT管理者が行っている、パソコン管理に発生する業務課題の一覧です。

特に赤字に関しては、IT管理者の業務負荷が高いとされるタスクとなり、導入時と買い替え時に起こる廃棄の課題です。

導入時では、パソコン自体の機種選定やOS・アプリ選定です。

これらは、数あるパソコンメーカーから自社に適したモデルをIT担当者が選定したり、あるいはユーザーの希望を把握するためにアンケートを取ったり、そもそもユーザー希望機種を購入することもあるでしょう。

これらを選定時に取りまとめることも一苦労です。

キッティング、セットアップ作業や搬入、データ移行など使える状態になるまでの準備も多く発生します。

セットアップ作業においては、パソコンのセットアップやインストール作業を代行するベンダーが多くいますが、全ての作業をなくすことは難しいかもしれません。

パソコンの入れ替え作業が済んだら、古いパソコンのデータ消去や廃棄処分の手配が必要です。

パソコン廃棄時にはデータ漏えいを防ぐために、ディスクに保存されているデータを消去する必要があります。

廃棄時にデータ消去には、専用のディスク消去ツールを使うことが推奨されていますが、これらの作業は非常に時間と労力が必要となり、IT担当者ではなく利用者にデータ作業をさせている企業もあるでしょう。

しかし近年では、そもそもパソコンのディスクにはデータを保管せず企業向けのクラウドストレージを利用することが最新トレンドになっています。

データは全てクラウドに持たせることで、故障時や入れ替えに伴うデータ消去やデータ移行作業が不要になるためです。

ここでのポイントはユーザーが保存先を選択できるのではなく、全てが自動的にクラウドに保存される状態を作ることです。

ユーザーが利用するデータの一部が残ってしまっては、データ移行対象になってしまいますので、データレスパソコンを実現するソフトウエアの検討をお勧めします。(データレスPCとして月額提供されています。)

国内で購入したパソコンを廃棄する場合、「資源有効利用促進法」(改正リサイクル法) に基づいて各メーカーから委託を受けて、一般社団法人パソコン3R推進協会が回収を行っています。

「PCリサイクルマーク」の付いた家庭用PCは無償で回収が行われますが、企業のパソコン回収は有償 (PC1台あたり3,000円、ディスプレーは別途。図を参照) となっており、さらに回収を手配しなければなりません。

| 製品区分 | 製品の詳細 | 回収サービス料金 |

|---|---|---|

| デスクトップパソコン | デスクトップパソコン本体 | 3,000円 |

| ノートパソコン | ノートパソコン本体 | 3,000円 |

| 液晶ディスプレー |

液晶ディスプレー 液晶ディスプレー一体型パソコン |

3,000円 |

| CRTディスプレー |

CRTディスプレー CRTディスプレー一体型パソコン |

4,000円 |

これらを回避するには、自社で資産を持たないことが大きな解決策になります。

レンタルやサービスを利用することで所有者は自社でなくなるため、引き取りも任せるだけで適正に処理されます。

3. ユーザーの負担

利用期間が短くなることで故障率の発生頻度は従来よりも減り、不具合時に発生していたデータ移行などの負担は軽減されるかもしれません。

新しい機種が比較的短いサイクルで配布されることではユーザーのメリットは多くなるでしょう。

ただし、パソコンの買い替えのたびに発生するデータ移行はユーザーの負担になります。

データ移行ソフトや専用プログラムがなければ、手作業で必要なデータをファイルサーバーへ避難し、また戻すというデータ移行作業は1日業務が止まることでしょう。

その点においては、先ほどのクラウドストレージを推奨します。

データ移行なく、新しいパソコンが届くことで、入れ替えに発生する負担を最小化できれば、パソコンの買い替えサイクルを早めることはユーザーにとってはメリットの方が大きいでしょう。

まとめ

本資料では、パソコンの買い替えサイクルの適正期間について解説をしながら、なるべく3年程度での買い替えサイクルを推奨する点を解説していきました。

しかしそこには、財務面の課題、IT担当者の工数課題、ユーザーの課題が考えられ、それらへの対処方法のポイントについても触れてきました。

特に人員としても十分なIT管理者体制が取りにくい中小企業においては、外部リソースやサービスを上手く活用し、それをベースにした社内の運用スキームを取ることにあります。

また、データをパソコンに保持しないことで円滑なパソコン運用が可能になる点についてもお勧めポイントとしてあげました。

パソコンをサービスとして利用をすることでIT担当者は日々の業務負担を増やさずに、パソコンの運用を含めて外部に任せる、という手段も考えてみてはいかがでしょうか。