DX時代に求められる「攻めのIT部門」へ、

ITシステムの安定稼働と運用負荷軽減に寄与する「AIによる事前障害検知」

2020年6月

ITシステムの停止は企業の成長に影響を及ぼす時代

ビジネスにおけるデジタルテクノロジーの活用は不可欠なものとなり、ITシステムの停止がビジネスに及ぼす影響はますます大きくなっています。

特に、通信業界をはじめとする社会インフラを担う企業や製造業など、止まることが許されないビジネスにおいては、ITシステムの停止が生活に及ぼす影響は甚大です。

今後、デジタル変革 (DX) の流れが進展していくにつれ、あらゆる業種、業態でITの停止がビジネスに及ぼすインパクトは大きくなるばかりです。

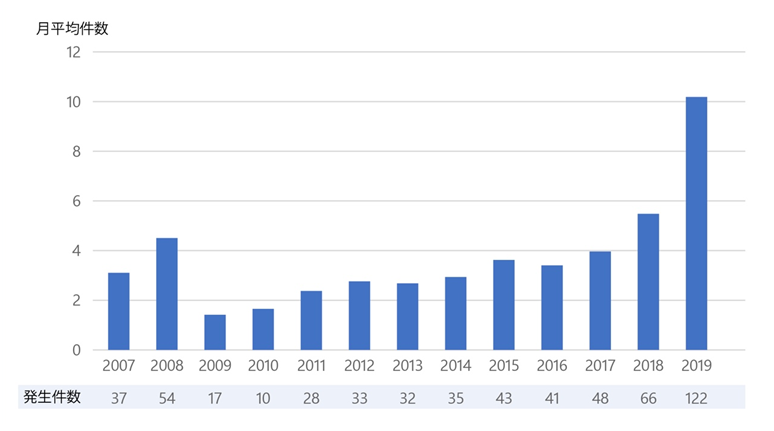

独立行政法人 情報処理推進機構 (IPA) が発表した「情報システムの障害状況」(2019年後半データ) によれば、2019年7~12月に報道された情報システムの障害は60件、2019年通年では122件にのぼり、2007年以降で最多となりました。

情報システムの障害発生件数の推移

出典:IPA 独立行政法人 情報処理推進機構 情報システムの障害状況 2019年後半データ

こうした状況に対し、障害によるシステム停止を最小限に防ぐ可用性確保の対策として、ITインフラの多重化が挙げられます。

例えば、仮想化基盤に障害があってもすぐに切り替えてシステムのダウンタイムを最小化する多重化の仕組みなどです。

また、ストレージの多重化構成も有効な対策の一つです。

例えば、よりクリティカルな稼働を可能にするミッドレンジやハイエンドのストレージシステムを導入し、データセンターのパフォーマンスに不足が起きないよう考慮することです。

そして、データのバックアップについても、スナップショットの取得によって、データ復元のスピードを高める対策を行う企業があります。

しかし、ITシステムに保守が必須であることは変わりありません。

パフォーマンスの低下やクラッシュ、さらに今後増大することが考えられるファイルの空き容量不足や、ウイルス感染からの保護に至るまで、ITシステムの安定稼働には定期的なメンテナンスが不可欠です。

これを怠ることで、ビジネスへの支障のみならず、収益の損失や社会的評価の低下につながる可能性があるからです。

企業が構築・運用するシステムは多岐にわたります。

それぞれのシステムに個別の運用設計を行い、監視ツールを導入し、サービスレベルを管理していく従来の仕組みでは、IT部門の運用は複雑化していくばかりです。

ビジネスの目的は、顧客ニーズに沿った製品やサービスの提供によって、最終的に利益につなげることにあります。

多くの企業では、ITの保守、運用に要しているリソースを、ビジネス目的の達成にシフトしていくことが課題となっています。

しかし、ITインフラの維持にかかる手間やコストは増大傾向にあり、高いスキルを持つIT担当者は、ITシステムの保守、運用の業務に追われ、ビジネス拡大に向けた戦略的なイノベーションに取り組めなくなっている現状があるのです。

さらに、300名から1000名の中堅企業では、IT予算の削減が大きなテーマとなっており、IT担当者を削減する傾向があります。

IT部門の担当者は複数の役割を持ち、多忙を極めています。

ITシステムの保守、運用を自動化し、耐障害性を高め安定稼働を実現するための仕組みに対するニーズは高まるばかりです。

IT部門の人員増強は難しい時代、求められる運用自動化やシステムの安定稼働

一般的にシステム障害というと、物理的なハードウエアの故障を思い浮かべますが、最近では、ハードディスクがフラッシュメモリに変わり、物理的なハードウエアの故障は減少傾向にある一方、パフォーマンス低下に起因する障害が多く発生しています。

例えば、システムの利用者数が当初の予定よりも増え、これに起因したパフォーマンス低下も考えられます。

一口にパフォーマンス低下と言っても、その原因は、サーバーやストレージ、ネットワークなど複合的な要素が絡んでおり、原因の切り分けを難しくしています。

IT部門は常に監視ツールを活用し、ITシステムのトラブル対応を行ってきました。

しかし、担当者が原因を特定するために、ログを追跡したり、グラフを解釈したりする作業が必要で、障害の原因に関する有益な情報を取得し、解決を図るのに膨大な時間が費やされていました。

さらに、トラブル解決が困難な場合は、外部のベンダーにサポートを依頼しますが、サポートを受けるまでに何段階ものエスカレーションを経る必要があり、時間がかかるという問題があります。

上述したとおり、IT部門の人員増強が難しくなっている中で、従来の保守運用モデルではITシステムの安定稼働に十分に対応できなくなっている現状があります。

企業には、ITシステムの管理と保守、運用の手法を変革するソリューション、つまり、障害が発生してからその事実を認識するのではなく、障害が発生する前に予測できる仕組みが求められているといえるでしょう。

AIを活用した予測分析により「ITシステムの停止」を防ぐ仕組みとは

そこで注目を集めているのが、AIを活用した予測分析により、ITシステムの停止を未然に防ぐ仕組みです。

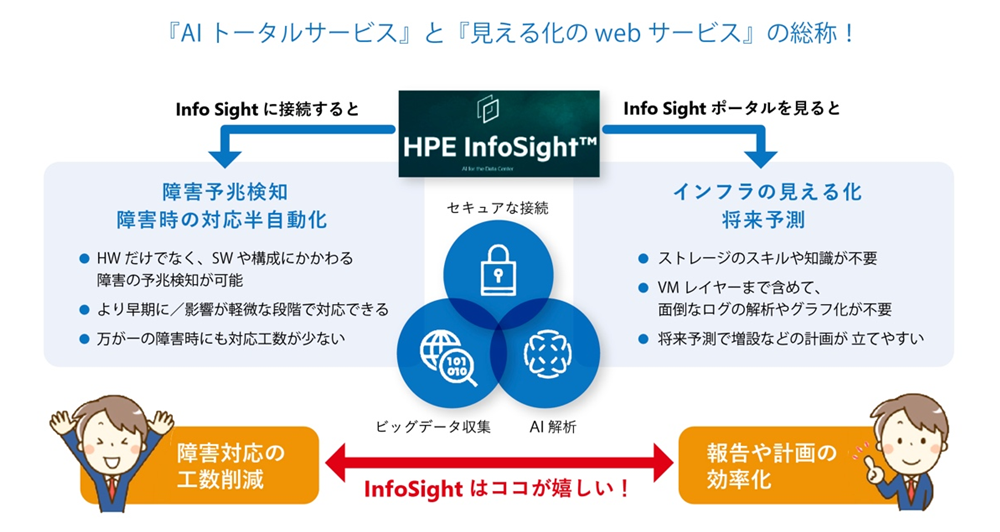

「HPE InfoSight」は、企業のシステムインフラの稼働状況に関するデータをクラウド上に収集し、それを人工知能 (AI) で分析するものです。

これまでの保守運用の仕組みでは、IT担当者はシステムから発せられるアラートの通知によって障害を検知していました。

HPE InfoSight により、システムに組み込まれた各センサから収集された情報を分析、学習し、障害発生前に問題を予測、通知することができます。

HPE InfoSight は、もともとはフラッシュストレージを手がける Nimble Storage 社が提供していた予測分析プラットホームを、同社買収に伴い HPE のソリューションとしてラインアップしたものです。

データ収集の対象となるセンサ数は膨大で、全世界から1日に集まるセンサデータは数千万規模に達するといわれます。

これらのデータをAIで分析することで、問題が顕在化する前に防策を講じることが可能になります。

HPE InfoSight の対象機器は、「HPE Nimble Storage」はもちろん、オールフラッシュストレージ「HPE 3PAR StoreServ」やハイパーコンバージドシステム「HPE SimpliVity」、「HPE ProLiant」をはじめとするサーバー製品まで順次拡大しています。

これにより、システム全体で予測分析が可能となり、ストレージやサーバー単体の可用性を高めるだけでなく、システム全体のパフォーマンスが低下しないよう事前に察知し、システムダウンを回避できるようになります。

システム障害の原因は、サーバーやストレージ、ネットワークなど複合的なシステム要因が絡んでいます。

HPE InfoSight は、ハードウエアだけでなく、ファームウエアやソフトウエアなどの組み合わせで障害が発生する傾向を学習していくことにより、障害の予兆を検知することが可能です。

例えば、パフォーマンスがしきい値を超えていなくても「この時間帯はオーバーする可能性がある」と状況を把握することが可能です。

大企業から従業員1,000名未満の中堅企業まで、企業規模に関わらず止めてはいけないシステムを運用している企業にとって、システムの障害が起きないように事前に察知、対応できるシステムは、大きな価値をもたらすことでしょう。

HPE InfoSight とは

実機検証では「HPE InfoSight」を利用しても

レスポンスセンターはサービスレベルを維持

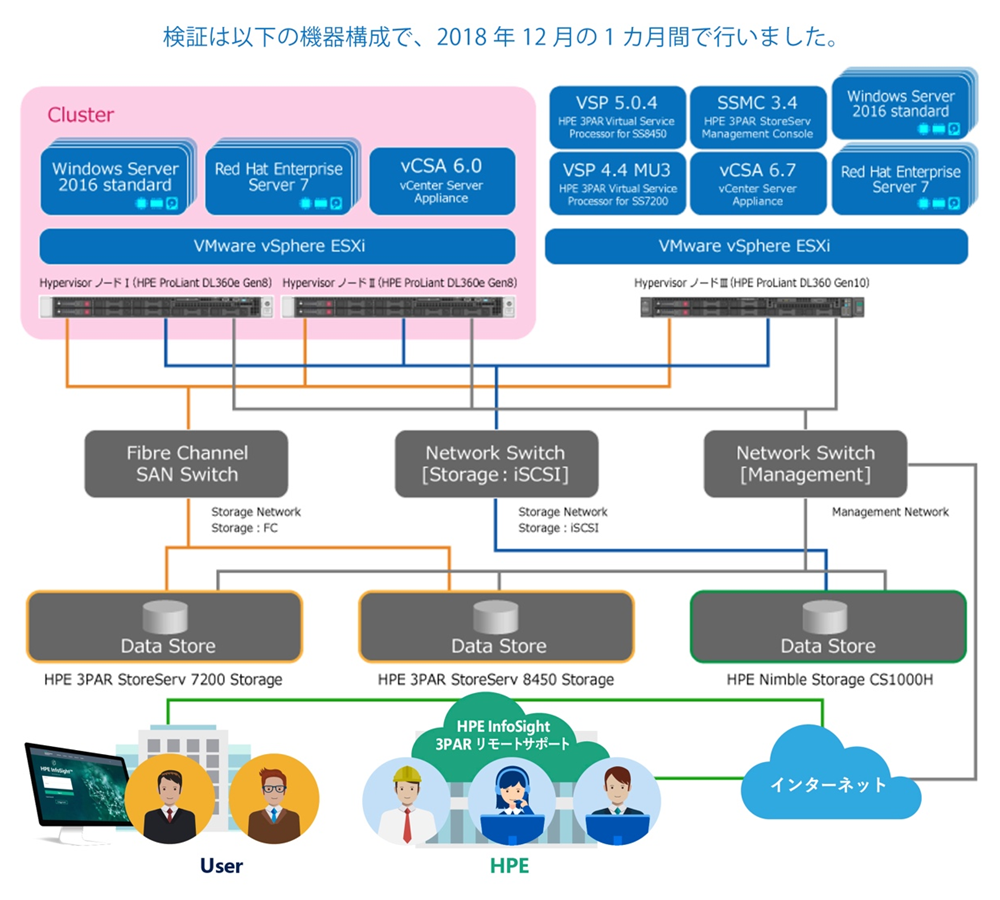

横河レンタ・リースでは、HPE Platinum パートナーとして HPE InfoSight の実機検証を行いました。

これは、HPE InfoSight がオールフラッシュストレージ HPE 3PAR StoreServ に対応したタイミングで、従来のリモートサポートとの比較検証を行うことを目的としたものです。

検証は2018年12月から翌2019年1月に行われ、HPE 3PAR StoreServ を使用した 3-Tier のシステムを構成し、物理的な障害を発生させ、HPE レスポンスセンターの対応を確認する方法で実施されました。

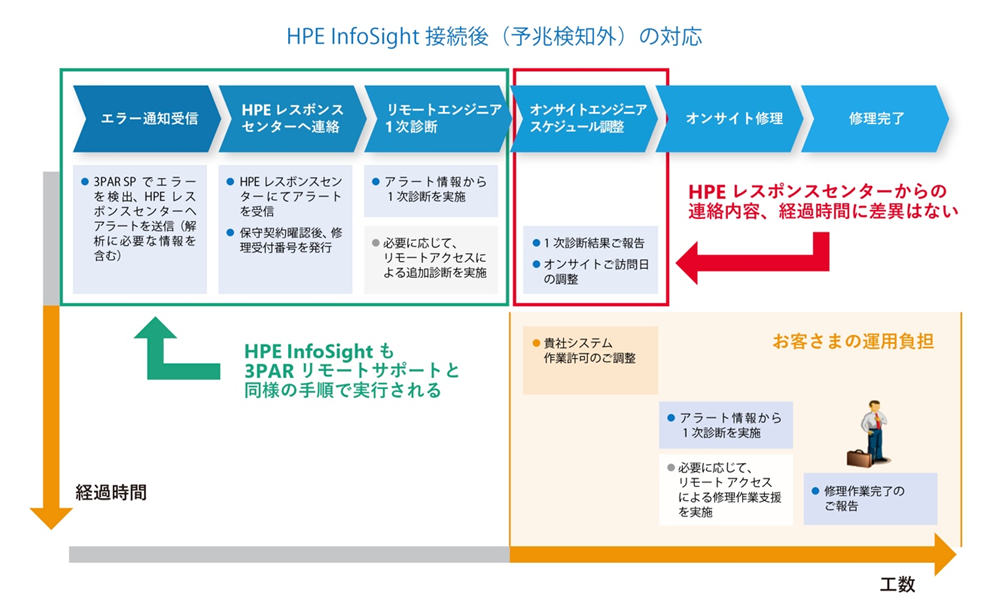

物理的な障害を発生させる方法としては、HPE 3PAR StoreServ の電源モジュールの抜去を行い、予想外の電源停止を起こすもので、これを、従来の HPE 3PAR リモートサポートに接続したシステムと、HPE InfoSight に接続したシステムの双方で実施しました。

その結果、HPE レスポンスセンターからの連絡時間と連絡内容は、HPE InfoSight の接続の有無で変化がないことが検証されました。

手動による意図的な障害であるため、HPE InfoSight の障害の予兆検知を検証することはできなかったものの、HPE InfoSight がリモートサポートのプロセスに加わることでサービスレベルが落ちないことが確認されました。

このように、HPE InfoSight をどう活用していくか、運用管理の領域で横河レンタ・リースの豊富な知見に基づく支援が受けられるのは、企業にとって大きなメリットになるでしょう。

検証環境

DX時代に求められる「攻めのIT部門」へのシフトにも寄与

HPE InfoSight によって、IT部門はシステム停止の問題対処が迅速に行えるメリットがあります。

こうした価値により、IT部門の役割も変わっていきます。

これまでは、問題が起きてから障害対応を行っていました。

今後は、システム障害の発生前に予測、リコメンド (予測分析機能による通知) による予兆検知が可能になり、時間の余裕を持って対処が行えます。

さらに、IT基盤の多くが InfoSight で管理できるようになると、IT部門の運用管理に関わる作業工数を大幅に軽減でき、これにより、DXの推進など攻めのIT部門へとシフトできるのです。

横河レンタ・リースでは、HPE InfoSight を活用したリモート監視のサービスも提供しています。

顧客企業の環境とVPN接続し、横河レンタ・リースの担当者が顧客に代わってリモートから定期的にITシステムの状態を確認し、運用監視代行も行います。

最近では、新型コロナウイルス感染の影響で、テレワーク環境の整備が課題となっています。

IT部門においては、残業や休日出勤によってシステム入れ替えなどを行うケースもあり、なかなかテレワークが進まない状況があります。

IT部門の担当者が少ない企業であれば、担当者のリソース最適化を実現するために、リモート監視のサービスなどをうまく活用してみてはいかがでしょうか。

イベント発生の流れ

システムの安定稼働をトータルに支援する 横河レンタ・リースの提供価値

横河レンタ・リースは、HPE Platinum パートナーとして、サーバーやストレージ、ネットワークなどのITインフラにおける HPE 製品・サービスの導入実績が豊富です。

さらに、製品の導入だけでなく、保守、運用にも多くの実績を有しており、これに HPE InfoSight の予兆検知を加えることで、システムの安定稼働をトータルに支援していきます。

導入先にはさまざまな規模、業種の企業が含まれます。

例えば、通信業界の某企業では、サーバーとストレージの仮想化技術で刷新するタイミングで横河レンタ・リースのリモート監視のサービスを導入しました。

横河レンタ・リースの担当者がリモート環境から、ファームウエアのバージョンアップをはじめ、定期的にITシステムの状態を管理しています。

ビジネスにおけるITシステムの重要性は高まり、システムは止められない一方で、IT部門の担当者の数は減っており、限られたリソースで業務は多忙を極めています。

経済産業省が2018年9月に発表した「DXレポート」では、レガシーシステムの維持管理費の高騰や、IT人材不足が進んだ結果、年間最大12兆円の経済損失が見込まれるという「2025年の崖」のシナリオも示されています。

DXを推進していくために、攻めのIT部門へシフトしたいと考える企業は、HPE InfoSight によるデータを活用したITインフラ障害の予兆検知と併せて、横河レンタ・リースの手厚い運用サポートの利用を検討してみてはいかがでしょうか。