データに見る 働き方改革の今、デバイス管理の今

2019年6月

働き方改革が叫ばれる昨今、労働時間を減らしながらも収益を維持するために、労働生産性をいかに向上させるかが、企業の課題となっている。

その中でも注目されているのが、ICTの活用、いわゆるデジタル革新による労働生産性の向上だ。

その現状と、今後の展望について、さまざまなデータをもとに MM総研執行役員 中村氏に解説していただく。

労働生産性向上の鍵を握る「デジタル革新」「働き方改革」

労働生産性とは

「デジタル革新」や「働き方改革」という言葉が、盛んに飛び交っている。

この2つの言葉を使うとき、必ずセットで出てくる言葉が「労働生産性」だ。

では、労働生産性とは何であろうか。

労働生産性の計算方法を極めて簡単に表すと

労働生産性=粗利÷従業員数

つまり、従業員一人当たりの粗利がどれぐらいあるかということである。

労働生産性における日本の位置

ところで、国際的にみて、日本の労働生産性はどのような位置にあるのであろう。

日本生産性本部がまとめた「労働生産性の国際比較 2018」によれば、日本はOECD加盟国36カ国中20位。

先進国7カ国の中では最下位。

この順位は37年間横ばいである。

この状況を国も望ましいとは考えておらず、さまざまな取り組みを行っている。

例えば、総務省はICTによる生産性の向上は効果的であるという調査結果※を発表している。

- 総務省「ICTによるイノベーションと新たなエコノミー形成に関する調査研究」(平成30年)

ICT が労働生産性を向上させる

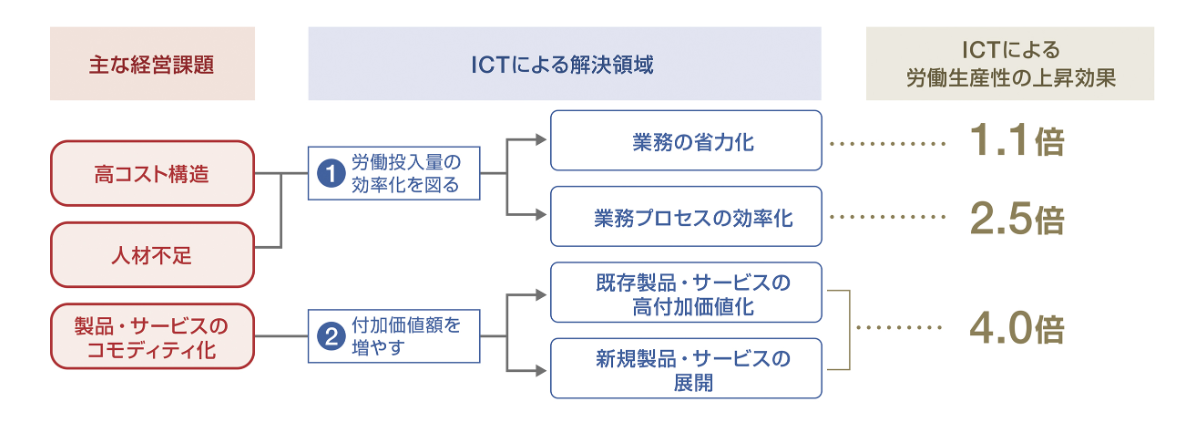

この調査結果によれば、今の日本企業が抱える大きな経営課題として「高コスト構造」「人材不足」を挙げている。

例えば、製造業ではこれらの課題を解決するために、中国に生産拠点を移したにもかかわらず、現地の人件費高騰により、再びこのような課題に直面するようになった。

そこで、これらの課題を解決する「労働投入量の効率化を図る」手段として、ICTによる「業務の省力化」「業務プロセスの効率化」を行うことで、それぞれ1.1倍、2.5倍の生産性向上が認められると算出している。

さらに「製品・サービスのコモディティ化」という課題に対し、「付加価値額を増やす」手段として、「既存製品・サービスの高付加価値化」「新規製品・サービスの展開」にICTを活用することで、労働生産性が4倍になったという。

ICTによる生産性向上の効果

出典:総務省「ICTによるイノベーションと新たなエコノミー形成に関する調査研究」(平成30年)

労働生産性を上げる「デジタル革新」と「働き方改革」

では、ICTを活用してどのように労働生産性を高めればいいのであろうか。

さきほど説明したとおり、労働生産性は

労働生産性=粗利÷従業員数

で表せるので、労働生産性を向上させるには、従業員一人当たりの粗利を上げればいいことになる。

つまり、

- 従業員数の増加に頼らずに粗利を増やす方法を考える

- 従業員数自然減の状態でも粗利を維持する方法を考える

という2つのアプローチがある。

これらのアプローチに対して、ICTでは「デジタル革新」と「働き方改革」という2つのソリューションを提供している。

簡潔にいうと、

「デジタル革新」は付加価値 (粗利) を上げる手段。

「働き方改革」は効率化と自動化をうまく使って、人数が減っても同じ労働力を確保する手段である。

MM総研ではこの2つを以下のように定義している。

さらに加えていえば、「働き方改革」は人にフォーカスしていくことである。

一つ例を挙げると、あるIT系企業ではフルテレワークを導入したところ、一時的に離職率が3倍になってしまったという。

いつでも・どこでも働ける環境を提供したが、チームワークと組織、評価や業務量に対する公平性、透明性といった整備が追い付かなかったといった課題があった。

その後、テレワーク導入とともに、これらを順次、改善することで離職率は元の水準に戻り、生産性も上昇した。

このように実際に取り組んでみると、いろいろなことが起こる。

「働き方改革」は、人にフォーカスしながら、いろいろ模索していきながら進めていくことが重要である。

自社の労働生産性の位置を確認する

「働き方改革」や、「デジタル革新」は、労働生産性の改善を目標とした手段ととらえると、自社の労働生産性のポジションを知ることが大切である。

自社の生産性は先ほど説明したように、粗利÷従業員数 (もしくは労働時間) で測ることができる。

そして同業種との比較は、経済産業省がオープンデータとして公開している経済センサスで、標準産業分類ごとに業種平均を一覧で見ることができる。

それと比較をしてみると良いであろう。

また比較対象が上場企業であれば、開示決算をもとに労働生産性を計算し、比較をすることが可能である。

まず自らの労働生産性と他社の生産性を比較し、自社の置かれた状況を客観的に把握することから始めるべきだろう。

「デジタル革新」「働き方改革」の動向

国内企業にも「革新」の兆しが

次に、実際に「デジタル革新」「働き方改革」に取り組んでいる国内企業の状況について紹介する。

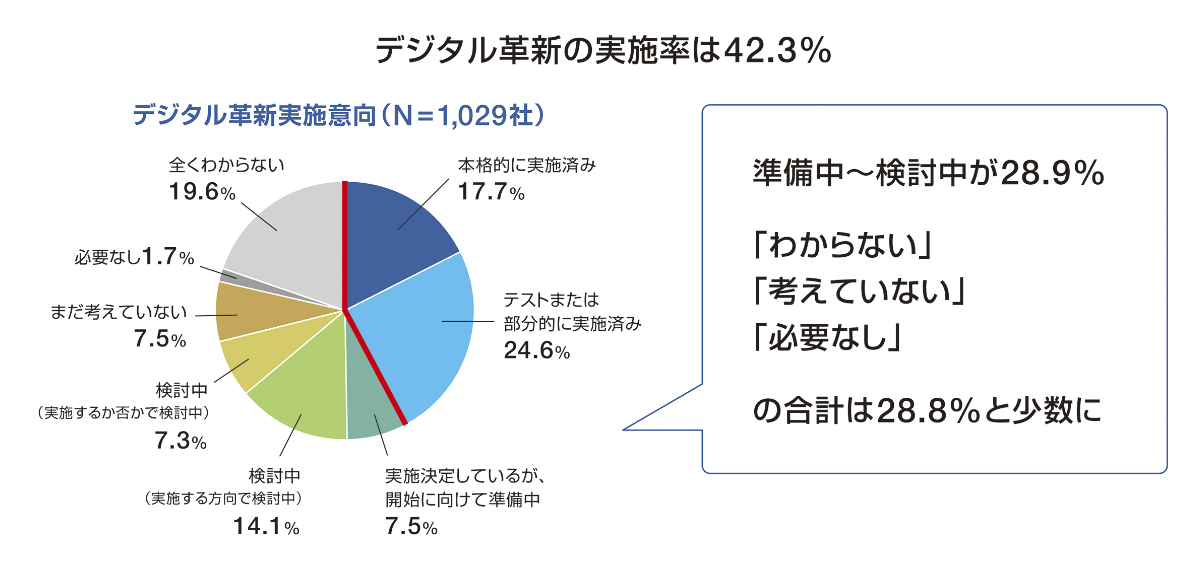

MM総研では、2018年の夏に約1000社を対象に、「デジタル革新」の取り組みについて調査を行った※。

- MM総研「デジタル革新の取り組み状況・ニーズ調査 (2018年6月)

(調査対象:年商1,000億円以上の企業が50.6%、年商100億円以上の企業が87.3%を占めている)

実際に「デジタル革新」の取り組みを実施している企業は42.3%にのぼり、準備・検討を行っている企業28.9%と合わせると、約7割の企業が何らかの取り組みを開始しているという状況にある。

デジタル革新の実施意向

出典:MM総研「デジタル革新の取り組み状況・ニーズ調査 (2018年6月時点)」

デジタル革新に重要な役割をなすCDO

CDO (Chief Digital Officer) の設置状況について聞いたところ、「すでに設置済み」が6.0%、「準備中」「設置する方向で検討中」と回答した企業が合わせて14.3%となり、全体の約20%、「デジタル革新」の取り組みを実施している企業の約半数がCDOを設置する動きを見せている結果となった。

私たちは、CDOの設置が「デジタル革新」を進める上で重要だと考えている。

「デジタル革新」の定義でも示したとおり、デジタル改革においては業務プロセスの組み換えが必要となってくる。

例えば、製造業の設計開発業務において、マーケットインを意識した戦略を取ろうとする場合、保守サービスに入ってきた顧客の声を吸い上げて、設計開発に生かすことが重要であると考えられる。

しかしながら、このことがしっかりできている企業はどれほどあるだろうか。

日本企業の特徴として、いい意味の縦割り組織ということがある。

設計開発と保守サービスの連携のような組織横断的な改革は、トップダウンであれば素早く動ける企業は多い。

しかしながら、それができるのは社長だけである。

ところが社長はあまりに忙しすぎる。

そこで、CDO の存在がクローズアップされてくる。

デジタル革新を推進する人は、社長から複数の組織・プロセスにまたがる改革を社長から権限委譲されることで、はじめてデジタルデーターを生かした組織に作り変える実行力を持つことができる。

これがCDOの設置が重要であるという意味である。

「働き方改革」の状況

総務省の「H29通信利用動向調査」によれば、テレワークの導入率は2017年において13.9%にとどまっている。

カフェなどで仕事をしている人をよく見かけるが、まだまだごく一部しかテレワークできる環境にないといえるだろう。

ただし実際に導入した企業の82.1%が、多かれ少なかれ生産性の向上に効果があったと答えており、テレワークをはじめとする、場所を選ばず働ける環境づくりというのは、ますます重要になっていくと考えられる。

デジタル革新/働き方改革がクライアント環境に与える影響

「SaaS」という選択肢

デジタル変革や働き方改革といったキーワードが重要になってきていることは間違いない、これに対してIT環境はどの様に変わるのか。

近年のクライアント環境で大きな変化といえば、ソフトウエアにおいて「SaaS」という選択肢ができたことといえるだろう。

SaaSは「Software as a Service」の略で、「サービスとしてのソフトウエア」のことである。

従来パッケージソフトとして提供されていた機能がクラウドサービスとして提供されるようになり、ソフトウエアそのものを所持しなくなるため、「購入」から「利用」に変化したといわれる。

SaaSの代表的な例として、Microsoft の Office 365 が挙げられる。

SaaSのメリット

SaaSにはいくつかのメリットが挙げられる。

- 一般的に導入時のコストは下がり、導入のハードルが下がる。

- 常に最新バージョンを使うことができる。

バージョン管理も楽、機能やセキュリティーなどの強化が期待できる。

Microsoft によれば パッケージ版である Office 2016 から Office 2019 では約250の機能強化を行ったが、Office 365 では常に最新の機能が使えるようになっている。 - 必要なときに必要な人数分の利用が可能。

不必要になればライセンスを減らすことも可能。

特に管理面における工数削減効果は大きく、管理者の働き方改革に大きく寄与できる。

このようなメリットから、MM総研では、SaaSの市場は今後も大きく伸びるとみている。

Windows 10、「SaaS」化が与えるPC運用への影響

Windows 7 のサポート終了 (2020年1月) に伴う Windows 10 への移行、PCのリプレースが加速している。

MM総研の調査によれば、2018年の下半期には Windows 10 が法人市場で最も使われるOSになると予測している。

PCの出荷台数は昨年同時期比で1.3倍となり、Windows 10 への移行はさらに加速していくだろう。

Windows 10 もいわば「SaaS 型」のソフトウエアであり、OSのバージョンアップ、機能強化が継続的に行われるのが特徴である。

Windows 7 までのOSであれば、OSのメジャーバージョンアップと、ハードウエアの耐用年数を基準に、5年前後の期間で入れ替え計画を立て、標準機を作って安定稼働を狙うとともに、一括調達などでコストを抑えていくのがハードウエア調達と運用の定番だったが、この考え方が Windows 10 では通用しなくなってくるだろう。

従来どおりの運用法を持ち込むと、半年から1年の短いサイクルで同じハードウエアに対して何度も標準機作成を行わなければならず、現実的ではない。

また働き方改革、デジタル革新といった方法論を社内展開する際には、SaaS活用は切っても切り離せない。

一方自社が保有する固有のパッケージやアプリケーションもある。

PC運用にまつわる考慮点が非常に多くなっており、このままでは、情報システム部門は、「PC運用疲れ」「セキュリティー対策疲れ」を起こしてしまう。

どこかで大きく管理工数を削減していく必要があると考えている。

「働き方の多様化」、デジタル革新もハードウエアに影響

働き方の多様化もハードウエアに大きな影響をもたらしつつある。

テレワークの普及、企業合併や中途採用による従業員の急激な変化、副業の許可、外国人採用などに伴い、クライアントが使うデバイスも、モバイル PC やスマートデバイスなど多様化しつつある。

さらにデジタル革新による業務へのAIの導入により、処理能力が高いハイエンドのPCやワークステーションが使われることも増えていくことが予想される。

つまりハードウエアのスペックや機種数、ライフサイクルも適材適所の選定と運用が今後、必須となってくるのである。

「DaaS」という選択肢

MM総研では、SaaS化やハードウエアの多様化に対応する方策として2018年初頭から出てきた「DaaS」(Device as a Service) という考え方に注目している。

このサービスは、SaaSと同様、ハードウエアも月額課金形式で利用するサービスと一般的には理解されている。

しかし、レンタルなどの従来の調達法と異なるのは、ハードウエアやソフトウエアを起点にサービスを形成するのではなく、ユーザー数を起点にサービス設計をしていく点が特徴的だ。

DaaSでは、ハードウエアを Office ソフトやセキュリティー、ID管理などのサービスをユーザーに紐づくサブスクリプションという単位で調達する。

これまではハードウエアやソフトウエア、それを利用する人のライフサイクルはバラバラで、それゆえにそれらをそれぞれ管理して、リプレースやアップデートの計画を立てる必要があった。

例えば、資産計上していなくても、そのためではない資産管理の必要性があった。

そうではなく、ユーザーに完全に紐づいたサブスクリプションで調達することで、人の数=サブスクリプションのみを管理すればよくなり、個別資産管理は不要になる。

管理者の管理工数を大幅に削減することが可能になる。

MM総研の調査に基づく予想では、今後DaaSの導入は増加していき、2022年には法人PC市場の約3割のPCがDaaSに移行すると見込んでいる。

「DaaS」で進める「デジタル革新」と「働き方改革」

DaaSの本質は、クライアント環境 (ハードウエア・ソフトウエア) の配備・配布・管理に関する工数をアズ・ア・サービス (自動化) になるべく任せることで、IT部門やユーザー部門が本来業務の生産性改善に集中できるようにすることにある。

つまり、「デジタル革新」や「働き方改革」について取り組む時間を生み出すためにアズ・ア・サービスを活用することが重要である。

そして、「人」のエンパワーメント (能力向上) に重みを置き、システム部門・担当者自身が、本来期待される役割にまい進してほしいと考えている。