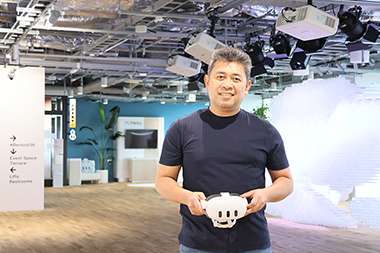

Meta社 ガレル・マラカド氏インタビュー 前編

~ 真の複合現実を実現した Meta Quest 3 ~

MR (複合現実)・VR (仮想現実)

- 公開:

- 2024/10/03

この度、横河レンタ・リースでは Meta 社のVRヘッドセット Meta Quest 3 を取り扱うことになりました。

Meta Japan Reality Labs Partnership

Head of Japan B2B Chanel

Meta Quest 3 は高解像度のカメラとディスプレーを内蔵することにより、VR (仮想現実) のみならずMR (複合現実) のヘッドセットとして使うことができます。

また Microsoft 社との協業で、同社の Office アプリケーションや Teams を使ったMRサービス Mesh との連携が強化され、ビジネスシーンにおけるVR/MR活用の起爆剤となりうるデバイスです。

そこで、今回の Meta 社と横河レンタ・リースとのパートナーシップ開始にあたり、Meta Japan で日本国内のBtoBパートナーシップ推進を統括するガレル・マラカド氏に、Meta 社のVR/MR分野への取り組みや、BtoB分野における戦略などを伺いました。

その様子を前後編でお届けします。

前編では Meta 社が Meta Quest で実現しようとしている「世界」を中心にお話を伺っていきます。

(以下、敬称略)

Meta 創業以来変わらぬ「人と人がより身近な世界を実現する」というミッション

Meta の目指す世界観についてお聞かせください

ガレル:

Meta は Facebook としての創業時より「コミュニティーづくりを応援して、人と人がより身近な世界を実現する」ということをミッションに掲げています。

以来、さまざまなテクノロジーによって、サービスやプロダクトを世に送りだしてきましたが、このミッションは今も変わっていません。

この「人と人のつながり」の未来がどう変わっていくのか考えてみましょう。

これまで、対面でコミュニケーションしている時は、顔の表情やボディーランゲージなど、空間認識を含めたコミュニケーションをとることが可能でした。

ところが、リモートでコミュニケーションを取るようになると、対面と同じレベルのコミュニケーションを取ることが難しいと感じる人が多いのではないでしょうか。

その理由は、人と人のつながりとは、コミュニケーションの内容とともに、同じ空間を共有するからこそ深まるものだからです。

これまでも、リモートでも人と人が近くに感じるようなさまざまなテクノロジーがありましたが、Meta としてそれを実現するものは、MR、つまり複合現実であると考えています。

人の表情を再現したり、見たりすることで同じ空間を感じられるような、人と人のコミュニケーションの根底にあるものをテクノロジーによって再現することができるのであれば、距離や場所はコミュニケーションを妨げるものにはならなくなる、というような未来を考えています。

コロナ禍を経て、私たちはリモートによるコミュニケーションを本格的に経験しました。

その結果、リモートにはリモートの良さがあり、対面には対面の良さがあることを再認識しました。

その経験を踏まえて「あたかも全員が対面しているようなこと」が重要であると考え、それを実現する技術が人のためになることだと感じています。

Meta のビジョンを踏まえて、MRの実現を目指していく中で、Meta における Meta Quest の位置づけ、役割とはどのようなものでしょうか

ガレル:

Meta というと Facebook や Instagram、WhatsApp といったプラットホームサービス企業としてのイメージが強いかと思いますが、実はVR/MR分野に関しても積極的に取り組んでいます。

今から8年前の2016年には最初のVRグラスのプロダクト、Oculus をリリースしました。

人と人がつながるための空間認識ができるように複合現実を再現するのであれば、実世界とほぼ同等の解像度を持ち、PCとは切り離して単体で使うことができるデバイスが必要です。

最初の Oculus は、当時のテクノロジーの限界もあり、有線でPCと結ばれ、PCの力を借りながらVR表示を行っていました。

しかし、テクノロジーの進化は速いものです。

2020年には単体で使えるVRデバイス「Oculus Quest 2」(現在のMeta Quest 2) をリリース、価格も下げて多くの人にVRを体験しやすい環境を作ることができました。

そして、2023年にはさらにテクノロジーを進化させて、複合現実を体験できる Meta Quest 3 をリリースしています。

このように、Meta Quest は Meta が目指す複合現実を実現するデバイス、そしてプラットホームとして重要なキーテクノロジーであると言えるでしょう。

真の複合現実を実現した Meta Quest 3

Meta Quest 3 の特徴についてお聞かせください

ガレル:

Meta Quest 3 で実現したかったのは真の複合現実です。

Meta Quest 3 は Meta Quest 2 の後継機種というわけではありませんが、比較すると Meta Quest 3 が大きく進化したのはパススルー (カメラからの現実世界とVRを合成した映像) がMeta Quest 2 のモノクロからカラーになり、解像度も上がったことです。

これによりリアルを見ながらバーチャルの投影がリアルタイムで可能となりました。

まさに真の複合現実です。

解像度が上がったにもかかわらずデバイス自体は小さくなり、重さはさほど変わりませんが、薄くなったことからバランスが良くなり、装着感も改善されています。

また、処理能力が上がったことから、スティック (手に持つ入力デバイス) なしでも映像認識による指先からの入力が可能となりました。

仮想のキーボードやピアノなども Meta Quest 3 なら実現できます。

このように、テクノロジーの進化により、複合現実を実現しつつ、VRデバイスとしてより使いやすくなったのが Meta Quest 3 です。

「よりクリアに」「より快適に」「より着け心地よく」進化を続けていく

今後、Meta Quest はどのようになっていきますか

ガレル:

Meta Quest 3 は真の複合現実を実現できるデバイスとなりましたが、私たちはこれを完成形だとは思っていません。

エンドユーザーやパートナーの声に耳を傾けつつ、テクノロジーの進化を取り込みながらアップデートを続けていきます。

インターフェース、解像度やセンサ、そして中のGPUやアクセラレータなど、単体では絶えず進化していくものですから、もちろんテクノロジードリブンのものは進化を続けていくでしょう。

一方で、素材の進化も重要です。

体に触れるものですから、より軽く、より小さく、さらにはより安くなっていく必要があります。

場合によっては新たな素材を開発してもらうことにもなりますが、いずれにしても絶えず進化し続けていくものであると言えます。

ハードウエアは一つのパッケージをまとめあげる以上、トレードオフが発生します。

例えば、性能を上げようとしてCPUを高速化すれば、バッテリーの消費量が増え、バッテリーを大型化しなければなりません。

また、小型化すると、没入感がそがれてしまいます。

このトレードオフをどのように考え、バランスを取るかは難しい課題です。

ただ言えるのは、「よりクリアに」「より快適に」「より着け心地よく」を目指して進化させていく、ということは間違いありません。

理想的なのは、新しいハードウエアが登場し、それによってもたらされる新しい機能を活用してISVが新たなアプリケーションをリリースしていき、そこで足りなくなった機能をソフトウエアアップデートで対応、そしてそれがハードウエアの限界まで来たところで新たなハードウエアをリリースする、というサイクルを作ることができることだと思います。

AIなどの新しい技術との融合についてお聞かせください

ガレル:

AIに関しては、独立した一つの製品ということではなく、Meta のプラットホームに組み込まれていくという形で融合されていきます。

例えばアバターの進化、専門用語ではフォトリアリスティックといいますが、表情などリアル感のあるアバターの生成に今後AIが使われていくことは間違いないでしょう。

後編では Meta Quest のBtoBビジネスへの取り組みと横河レンタ・リースとのパートナーシップについて伺っていきます。