まだ、テープってあるの?もう一度確認したいテープバックアップの魅力

作成日:2022/03/28

まだ、テープってあるの?

もう一度確認したいテープバックアップの魅力

今回は、クラウドバックアップなどと真逆の存在であるテープバックアップについて、ご紹介します。

「テープ」 覚えていますか?

皆さんは、データのバックアップ先といえば「ディスク」というイメージが強いのではないでしょうか。

コンシューマー向けならUSBなどの外付けハードディスクや小規模のNAS、エンタープライズ製品では、重複排除や圧縮機能を備えたバックアップストレージなどをご利用になっていると思います。

そのため、バックアップ先としての「テープ」の利点を忘れている、もしくはご存じない方が増えているように感じています。

システムインフラに詳しい人でないと、「テープ」といえば「ビデオテープ」や「カセットテープ」のイメージで、「ひと昔前の、懐かしのメディア」というイメージが強いと思います。

「クラウドバックアップがある時代に、いまさらテープなんて何に使うの?」「いまどき、ビデオだってHDDなのに、どうしてテープなの?」と、疑問も持たれる方も多いのではないでしょうか。

そんな、不遇なイメージの「テープ」ですが、データバックアップの世界ではまだまだ現役どころか、さらなる進化を遂げています。

また、「ディスク」にはない優位点もあるので、深掘りしてご紹介します。

「テープ」について、どの程度ご存じですか?

バックアップに使用するテープは、LTO(リニアテープオープン)規格のメディアです。

2000年に発売したLTO1から、世代ごとに約1.5倍から2倍の容量で、進化し続けています。

最新の規格は「LTO9」では、1本あたり非圧縮で18TBの大容量です。

現在のテープはもはや、「ひと昔前の、懐かしのメディア」ではなく、大容量のメディアへと進化しているのです。

| LTO9 | LTO8 | LTO7 | LTO6 | LTO5 | LTO4 | LTO3 | LTO2 | LTO1 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 非圧縮 | 18TB | 12TB | 6TB | 2.5TB | 1.5TB | 800GB | 400GB | 200GB | 100GB |

| 圧縮 | 45TB | 30TB | 15TB | 6.25TB | 3TB | 1.6TB | 800GB | 400GB | 200GB |

「テープ」って実は、容量単価が安く長期保管に強いです

バックアップの世界でテープが使われ続けているのには、きちんと理由があり、主に以下のようなメリットがあるからです。

- 容量単価の安さ

- 長期保管

- データの保全性

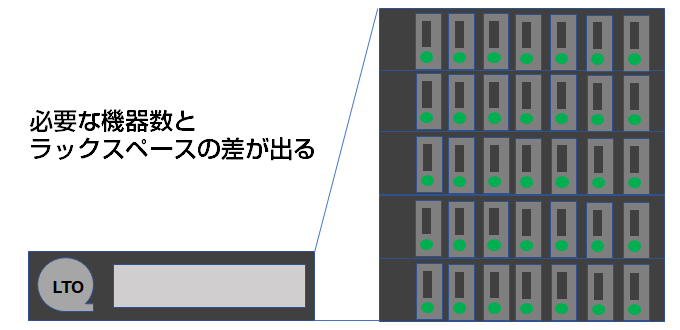

「 (1)容量単価の安さ 」では、ディスクと容量単価の比較ですが、例えばLTO8は非圧縮で12TBになり、24本入るテープオートローダーを利用すれば288TBもバックアップが取得できます。

これだけの容量をディスクバックアップ可能なモデルになると、バックアップ専用のディスク装置は、本体に増設エンクロージャを複数台追加した構成になっています。

そのため、コストでかなり差がでます。

また、電力値やラックスペースの必要数も多くなることから、見積もりの金額を見て、バックアップ先をディスクではなくテープを選択されることもあります。

「 (2)長期保管 」という意味では、保存年数が30年以上で長期保管に向いています。

ディスクの場合は常に電力が必要ですが、テープは、取り出しして保管する分には電力が不要で、コールドデータの保管に向いています。

「 (3)データの保全性 」では、テープの場合、メディアの入れ替えができること、容量単価が安いことからバックアップ世代数を多く取得できます。

ランサムウエアやウイルスなどに感染した場合、自社で気づかず、他社から指摘があって初めて発覚することが多いそうです。

その場合、直近のバックアップだと感染しているデータになるため、古い世代からリストアできれば、リスクは軽減できます。

また、テープは、メディアを取り出してしまえば、ITインフラから切り離されているので、ウイルスやマルウェアに感染することもデータ消去されることもないので、ある意味、原始的で最強です。

テープバックアップの特徴を表にまとめると、以下です。

テープバックアップ |

|

|---|---|

| 向いているバックアップ利用 | データの長期保管用途 |

| 保管年数 | 長期保管向き |

| 容量単価 | 安い |

| 消費電力 |

バックアップ、リストア時のみ 取り出しして保管する場合は、消費電力は不要 |

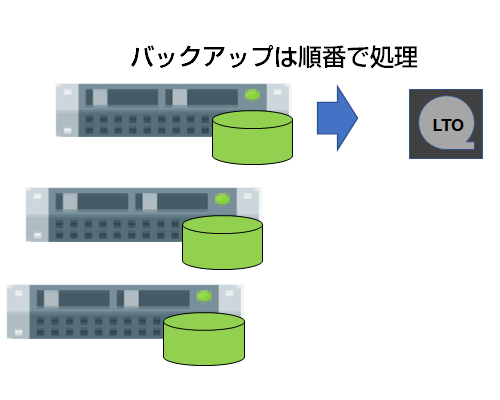

| バックアップジョブ |

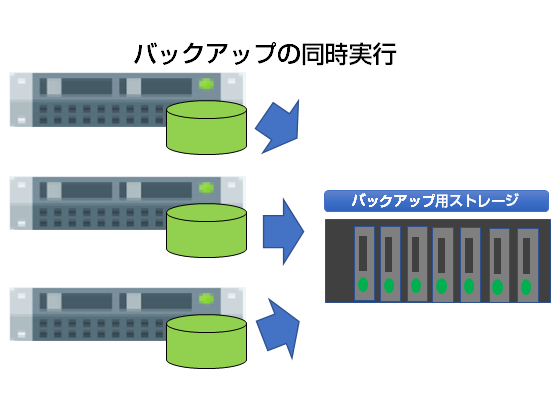

1カ所の大容量バックアップが得意 シーケンシャルアクセスで高速処理 ドライブ数だけしか同時に実行できないため、並行した複数ジョブの実行に不向き

|

| リストアジョブ | リストアの際、特定のファイルとした場合、検索でメディアの読み込みが発生するため遅い |

| データ搬送 |

物理的な搬送のため、手間がかかる

|

| データの保全 | バックアップが終わるとテープはシステムから切り離されるので、ウイルスやランサムウエアに感染することはない |

「ディスク」についても、軽くおさらいしておきましょう

ディスクバックアップ |

|

|---|---|

| 向いているバックアップ利用 | データ復旧のためのバックアップ用途 |

| 保管年数 | 短期保管向き |

| 容量単価 | 高い |

| 消費電力 |

常に消費電力が必要 (ディスクが回転し続けるため) |

| バックアップジョブ |

複数対象としたバックアップが得意 ランダムアクセスで高速処理

|

| リストアジョブ | 特定のファイルなどのリストアが早い |

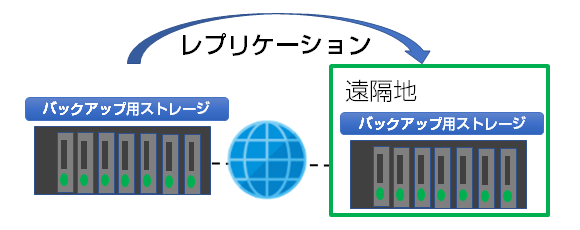

| データ搬送 |

ネットワーク経由で遠隔地へのレプリケーション可能なので自動化できる

|

| データの保全 | システムとつながっている状態であるため、ウイルスやランサムウエアなどの影響を受ける可能性はある |

サブスクリプション型ソフトウエアの場合、企業のITインフラを月額もしくは年額のサブスクリプションにすることで、今までソフトウエアの購入に充てていたCAPEX(キャペックス・設備投資)を削減し、OPEX(オペックス・運用費)へ変更ができます。

これにより、企業のIT費用が平準化でき、財務面でもオフバランス化することができる有効な手法と言えます。

オンプレミスのIT環境も、ソフトウエアだけではなく、ハードウエアや導入費、保守サポートなどを含んで月額化、年額化、または従量課金化するサービスもあります。

こういったサービスを利用することで、導入・リプレース時のIT投資を複数年で平準化することが可能になります。

テープバックアップが向いているシチュエーション

以下のような要件の場合、「 ディスク 」よりも、「 テープ 」でのバックアップがお勧めです。

- 2次バックアップなどの用途で、リストア頻度は低く、大容量・長期間のバックアップで複数の世代を保持しておきたい

- データの外部保管が必須要件である

- 大容量バックアップで、バックアップ先の機器コストを下げたい

テープバックアップは、特定のファイルだけを戻したい場合でも、検索のためにテープの読み込みが必要となり、リストアに時間がかかってしまいます。

そのため、頻繁にリストア作業が必要になるデータのバックアップには向いていません。

ですが、リストア頻度が低いデータや、長期保存が必要なデータのバックアップなどで利用に向いています。

実際の業務やシステム要件に合わせ、「ディスクだけ」「クラウドだけ」にこだわらず、「テープ」も組み合わせるなど、最適な選択をお勧めします。

まとめ

ここまで、テープの歴史と特徴、向いているシチュエーションやメリット、デメリットについてお話してきました。

最適なインフラシステムのバックアップ環境を考えた場合に、それぞれの長所、短所をしっかりと把握し、補い合えるような組み合わせを考えることが重要です。

例えば、リストアする機会が多い仮想サーバーなどのバックアップはディスクを利用し、長期保管が必要で、リストア回数が多くないアーカイブデータや2次バックアップはテープといった組み合わせなどがお勧めです。

テープ装置は、保管が義務付けられた電子カルテなど「消せない」データを長期間保存するのに向いている方式です。

頻繁にリストアすることがない長期間のアーカイブ用途など、適材適所で、ディスクバックアップなどと組み合わせて利用してみてはいかがでしょうか。