システム導入後の構成管理とは 前編

作成日:2021/06/11

更新日:2022/01/18

システム導入後の構成管理とは 前編

今回は、システム導入後の構成管理について紹介します。

構成管理ですが、ITインフラが安定的に稼働するために、日々、ITインフラの保守運用管理をされている方が実施している内容です。

どのようなことをしているのか、また、こちらを行わないとどうなるのか、という内容をわかりやすくお伝えします。

はじめに

構成管理の説明のため、まずはシステムの導入から運用、そして終了までの基本的な全体の流れをまとめてみました。

- 導入機器の検討 予算申請 (申請のための概算見積もり取得)

- 導入システムの最終確定

- 発注

- サーバー、ソフトウエアの調達

- 各種セットアップ ハードウエア設置、OS、ソフトウエアインストール

- システムの新規構築もしくは移行

- リリース開始後の運用保守

日々の障害対応 (ハードウエアの修理交換、ソフトウエアの問い合わせ)、増設対応 - 保守終了やサービス提供の終了にともなう廃棄

この中で、一番期間が長いものが (7) の運用保守の期間です。

システムの停止は、ユーザーの業務への影響をあたえ、損失につながるケースも多くあります。

そのため、いかに安定して運用できるかが重要となってきます。

ここで、導入したシステムの各種情報を管理できていない場合、想定される事象はいくつかあると思いますが、簡単に二つご紹介します。

1) サーバー障害

サーバーで障害発生時に、きちんとシステム情報がまとめられていない場合、切り分けがスムーズにいかない問題が発生します。

障害の内容を把握にあたり、アクセスするための各種情報が必要になります。

その情報がすぐ把握できないと対応の開始が遅くなります。

そして、障害のアナウンスをする際もシステム停止が必要な影響範囲が分かりませんと、誰にアナウンスをしたらよいのか?と対象者が分からない問題も発生しかねません。

また、ハードウエアの修理交換をする際も、どこに電話をすればよいのか、受付のIDなど事前にそろってないと調べるところから始めます。

その場合、迅速なシステム復旧ができない問題も発生します。

そして、よくあるケースで障害が起きてから、保守は購入していたが保守登録してなかったという事実が発覚することもあります。

2) 重大なセキュリティーアナウンス

重大なセキュリティーアナウンスが出た際に、影響があるサーバーを調べることがあります。

きちんと情報が管理されていない環境の場合など、それぞれのサーバーにログインしての調査や、既存の設定ドキュメントをひとつずつ調査するなどが必要です。

その場合、緊急にパッチ適応などの対応が遅くなり、セキュリティーリスクを発生しやすくなるなどの問題が発生します。

管理しておきたい構成情報とは?

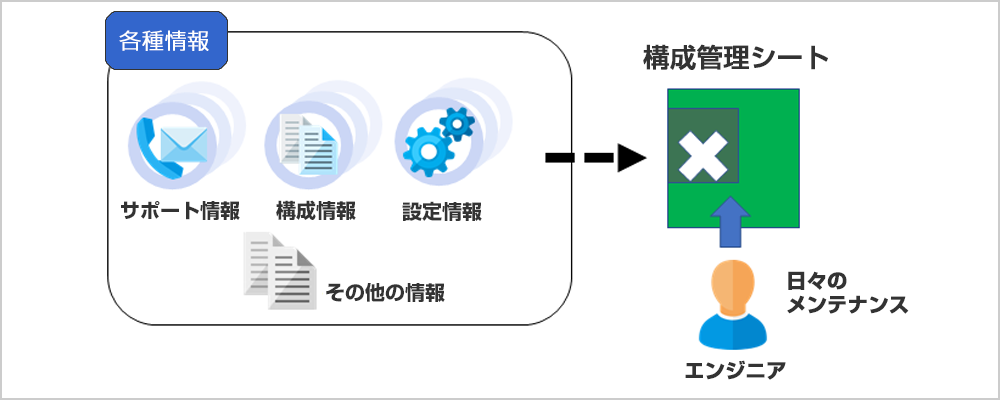

1)と 2)でお伝えした事象の対応をスムーズにするためには、ハードウエアならびにソフトウエアなどのIT情報を管理することが必要です。

では、実際に管理しておきたいIT情報例を簡単ですがご紹介します。

例)サーバーの場合

- ハードウエアの構成情報。

(モデルや構成情報、CPUやメモリやディスク情報などのHW情報) - 周辺機器やネットワークの接続や連携システムなど。

ネットワークはIPアドレスやどの通信経路で通信するかNIC割り当てなど。 - ファームウエアやドライババージョン。

- OSの種類やミドルウエアの情報。

(セキュリティーパッチ適用情報、インストールソフトウエアの一覧情報など) - 利用先情報。

- 設定情報。

- 保守契約情報 コール先の電話番号やメール問い合わせ先の情報 保守IDなど。

ベンダー情報など。 - 設置場所。

- 導入時の見積もり情報。

管理を行う際、お手軽なためExcelなどを使用して手入力しているケースも多いのではないでしょうか?

その場合、管理対象が多くなってくると手も回らなくなり、更新もおろそかになります。

そのため、最新情報が反映されていないこともあります。

また、利用先の情報も、部署の変更や統廃合で知らない間にシステム管理者が変わったりとするようなケースもあり、反映できていないなど、よく運用でありがちな内容です。

特に保守については、構成管理は重要になります。

サポートの契約がないとハードウエアの修理ができないことや、ソフトウエアについては、メールや電話での問い合わせができないためです。

特にソフトウエアはバージョンによりサポート期間が決まっているため、サポートされていないバージョンを利用している場合は、バージョンアップの検討などが必要になります。

また、サポート窓口ですが、運用期間中に担当者や電話番号が変わったりするケースもありますので、変更情報の更新を反映させておくことも大切です。

構成管理することのメリット

お伝えしている構成管理を行うことがもたらすメリットをまとめてみました。

| 項目 | 構成管理が正しく行われている場合 | 構成管理が行われていない場合 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 故障発生時の対応 | 〇 | 迅速に対応可能 | × | 対応に時間がかかる |

| 2 | トラブルを未然に防ぐ | 〇 | バグに対してのパッチ適用など迅速にできる | × | バグに対してのパッチ適用などが調査してからになるため時間がかかる |

| 3 | 保守契約の更新 | 〇 | 更新漏れを防げる | × | 更新漏れが発生する |

| 4 | リソース増強時の検討 | 〇 | 速やかな検討が可能 | × | 調査時間がかかる |

| 5 | ライセンス情報管理 | 〇 | ライセンス管理の漏れなし | × | ライセンス管理の漏れが発生 |

まとめ

構成管理は、多くの情報を管理するため、情報量に対して管理方法が沿っていない場合には、システム管理者の管理工数の負荷が増大します。

しかし、障害が発生した際の基本情報のとりまとめのしやすさや、最適なセキュリティーパッチの適用など耐障害性の向上にこの構成管理は有効です。

そこで次回は、構成管理にはどのような管理方法があるのかを、簡単ですがご紹介します。