HPE Cloud Volumes が実現する新たなクラウドバックアップを試してみた!

作成日:2022/01/31

HPE Cloud Volumes が実現する

新たなクラウドバックアップを試してみた!

新たなクラウドバックアップとして注目の“ HPE Cloud Volumes ”を、「ハイブリッドITインフラ」のディザスタリカバリー(以下、「DR」という)やバックアップ先として、どのように活用できるのか?レプリケーションしたデータをどのようにクラウドと連携させるのか?を、実際に試してみました。

HPE Cloud Volumesとは

HPE Cloud Volumes サービスは、HPEのフラッシュストレージ技術を使用したストレージと管理機能がセットで提供され、以下の2種類のサービスがあります。

HPE Cloud Volumes サービス

HPE Cloud Volumes Block

・クラウドでテスト/開発を開始してからオンプレミスに移動

・ビジネスクリティカルなアプリケーションで実行

・ディザスタリカバリーのために HPE Nimble Storage を複製

HPE Cloud Volumes Block

・HPEおよび非HPEストレージをほんの数分でバックアップ

・主要なバックアップISVを使用したプラグアンドプレイサービス

・バックアップを保険から有益な情報に転換

“ HPE Cloud Volumes Block ”は、エンタープライズグレードの信頼性と、アプリケーションで必要とされる機能を備え、しかも簡単に使用できる、マルチクラウド ストレージサービスです。

ロックインを伴うことなく、パブリッククラウドとデータセンター間で自由にデータを移動することも可能です。

“ HPE Cloud Volumes Backup ”は、シンプル、効率的、かつ柔軟な方法で、バックアップデータをクラウドに安全に保存します。

完全にクラウドネーティブのバックアップストレージターゲットであるため、クラウドへ直接シームレスにバックアップでき、データのセキュリティーが確保されるという安心感をもたらします。

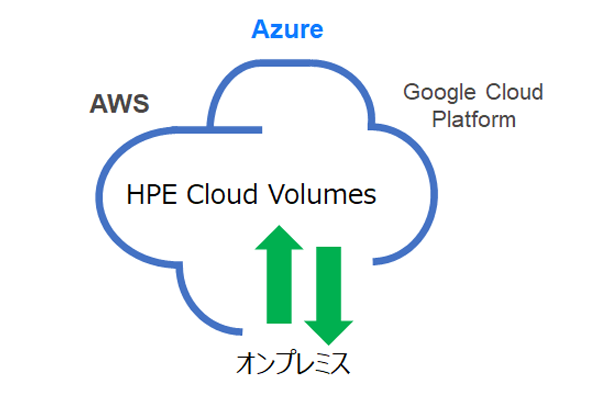

HPE Cloud Volumes Block 利用サンプルケース

HPE Cloud Volumes の料金は、使用される容量やIOPSに応じて、使用料金がクレジット (有効期限:13カ月) から差し引かれる従量課金制です。

そのため、利用するデータおよびその送受信に伴う通信量は課金がないため、DRや日々のバックアップ先として最適です。

また、レプリケーションデータをクラウドで接続することができるため、テストや開発、分析などへの活用にも向いています。

HPE Cloud Volumes Block を使用したハイブリッドおよびマルチクラウド

ビジネスアプリケーションのサンプル使用事例

HPE Cloud Volumes を実際に使ってみた

それでは、ここまでご紹介してきた製品を社内で検証し、そこから見えてきた操作感とメリットをご紹介します。

今回は、以下の二つのシナリオを試してみました。

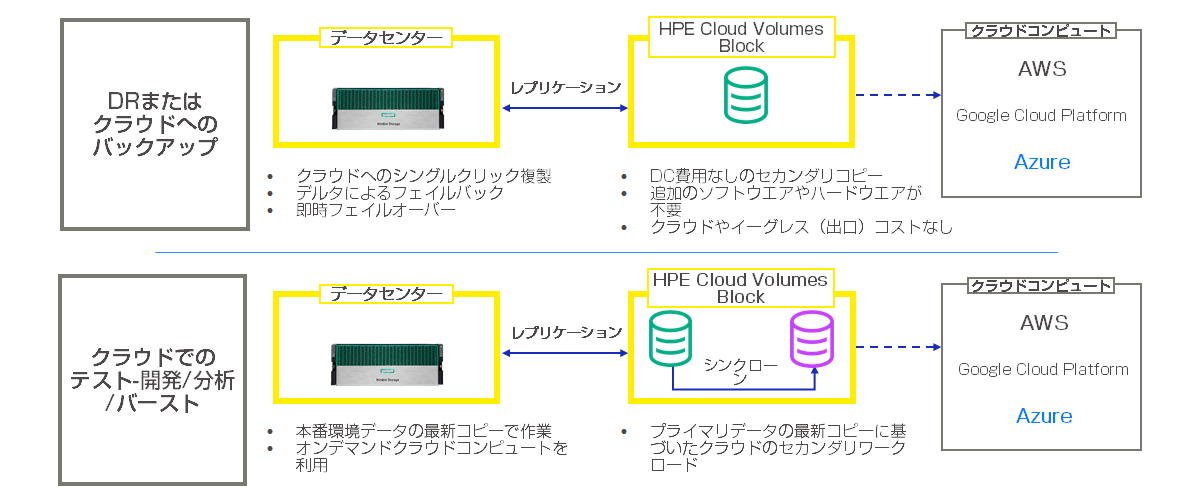

(1) HPE Cloud Volumes へのバックアップとリストア

以下のような流れで試しました。

- レプリケーションストアの作成

- レプリケーションパートナーの登録

- ボリュームのレプリケーションを実施

- HPE Cloud Volumes からオンプレミスの HPE Nimble Storage へボリュームのリストアを実施

(1) のシナリオまとめ

HPE Nimble Storage と HPE Cloud Volumes の組み合わせで、DRサイトがとても簡単に用意できました。

オンプレミス側の HPE Nimble Storage も、レプリケーション先が登録されていればバックアップスケジュールでレプリケーション先を HPE Cloud Volumes のボリューム名にするだけで設定できます。

操作が HPE Nimble Storage と HPE Cloud Volumes をまたがるので、少し複雑になってしまうところと、画面やヘルプドキュメントが英語なので少し分かりづらい点はありましたが、実施内容を網羅した操作手順書の用意や、構築ベンダーからの導入時オリエンテーションなどがあれば、運用管理者が簡単に操作できるような内容でした。

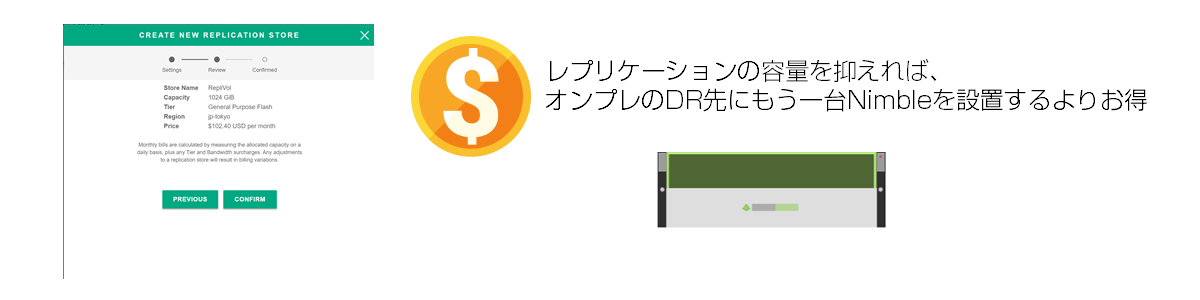

コスト的には、HPE Cloud Volumes では使用容量とIOPSを元に金額が決まるため、レプリケーションするデータを精査して重要度の高いデータのみにするなど、使用容量を抑えることで毎月の支払額を低減できます。

また、HPE Nimble Storage の機能で節約されたディスク容量と同じ容量で HPE Cloud Volumes にレプリケーションされるため、常に利用容量が圧縮され、そのぶん月額費用もお得になり、費用対効果の高いDRサイトを実現できます。

レプリケーションストア作成の際には、以下のような画面が表示されますので、金額を見ながらの作成も可能です。

逆向きレプリケーションでも追加の費用がかからないのでテストがしやすく、将来的にはクラウドのデータをオンプレミスに戻すなどの使い方にも活用できると思います。

出典:https://www.hpe.com/jp/ja/storage/cloud-volumes.html

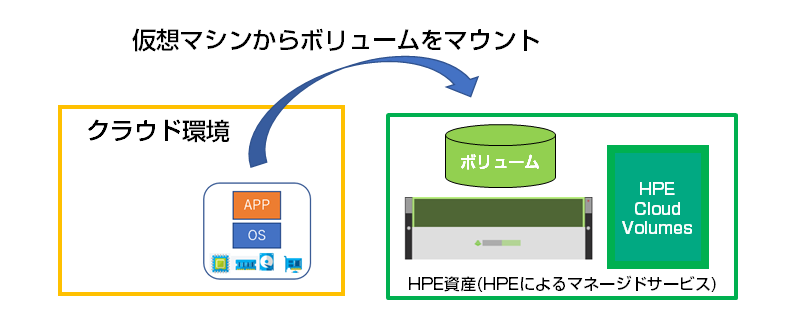

(2) レプリケーションボリュームをクラウドからボリュームマウントして利用

クラウドから HPE Cloud Volumes のボリュームを利用する場合は、クラウドと HPE Cloud Volumes の両方に設定が必要です。

AWSの場合は、以下のような流れです。

- HPE Cloud Volumes にクラウドアカウントを登録

- HPE Cloud Volumes でレプリケーションボリュームのクローンを作成

- AWS上でルートユーザーを使用して、ロールを作成

- AWS上でネットワーク設定

- EC2(仮想サーバー)を作成し、HPE Cloud Volumes のボリュームを割り当て

(2) のシナリオまとめ

こちらを試した結果、レプリケーションボリュームの活用も、一度クラウド上でネットワーク設定を行えば、後はそちらを利用することで簡単に操作できます。

そのため、仕組みさえ理解できれば運用管理はさほど難しくありません。

一度設定すればクラウドの仮想サーバーにレプリケーションボリュームを簡単にマウントすることができるので、用途としてはテスト、クラウド解析などでの活用も期待できます。

ボリュームのマウントも、管理画面に出力されている情報をコマンド入力することで簡単に接続できます。

また、クラウドからデータを出すのにコストもかからないため、テストはクラウドで実施し、本番では利用していたボリュームをオンプレミスに逆向きレプリケーションするなどの活用方法も可能です。

全体のまとめ

検証を通して、全体的な操作感としては、HPE Cloud Volumes 固有の部分で知識が必要です。

ただし、今まで HPE Nimble Storage を利用されている方なら特に問題なく運用管理できるような知識と内容でした。

また、クラウドサービスで手軽にDR環境が用意できますので、従量課金のメリットをうまく利用してレプリケーションの容量を抑えるなどすれば、費用対効果の高いクラウドインフラとして利用できるのではないでしょうか。

当社サービスのご案内

横河レンタ・リースでは、お客さまのサーバーインフラに関する情報を一元管理、オンプレミス環境を従量制課金で利用可能にする、ITインフラコンサンプションサービスを展開しております。