【続編】HPE Cloud Volumes が実現する新たなクラウドバックアップを試してみた!

作成日:2022/02/28

更新日:2022/12/23

【続編】HPE Cloud Volumes が実現する

新たなクラウドバックアップを試してみた!

新たなクラウドバックアップとして、注目の“HPE Cloud Volumes”を実際に活用できるサービスなのか前回に引き続き試してみました。

今回も、社内で検証し、そこから見えてきた操作感とメリットをご紹介します。

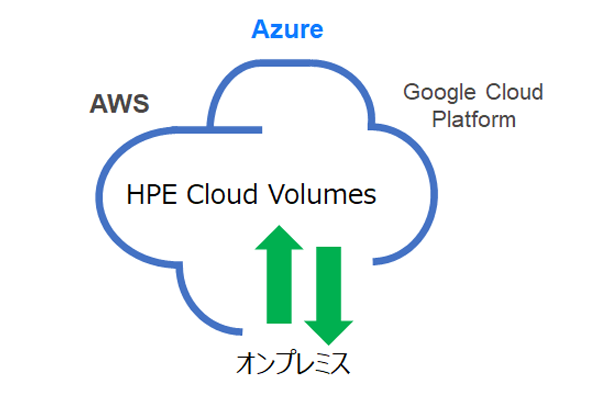

HPE Cloud Volumes とは

HPE Cloud Volumes は以下の2種類のサービスを提供しています。

HPE Cloud Volumes サービス

HPE Cloud Volumes Block

・クラウドでテスト/開発を開始してからオンプレミスに移動

・ビジネスクリティカルなアプリケーションで実行

・ディザスタリカバリーのために HPE Nimble Storage を複製

HPE Cloud Volumes Block

・HPEおよび非HPEストレージをほんの数分でバックアップ

・主要なバックアップISVを使用したプラグアンドプレイサービス

・バックアップを保険から有益な情報に転換

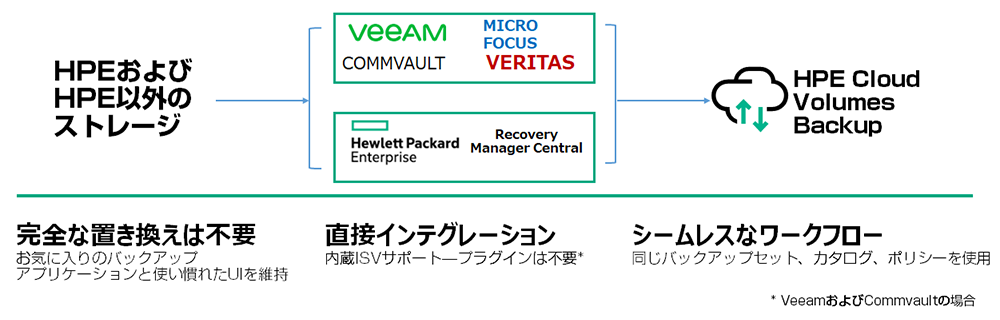

今回、検証した「 HPE Cloud Volumes Backup 」は、既存のストレージをバックアップソフトウエアと統合してクラウドに即座にバックアップできるサービスです。

Veeam や Commvault などのソフトウエアを使用している場合、お気に入りのバックアップソフトウエアを完全に置き換えなくてもクラウドの利点が得られます。

そのため、同じバックアップセット、カタログ、ポリシーを使用できるので、変更を最小限に抑えたクラウドバックアップができます。

バックアップ方法ではなく、場所を変更

バックアップポリシーを変えることなくクラウドに移行可能

HPE Cloud Volumes を実際、使ってみた 2回目

それでは、先ほど紹介した「 HPE Cloud Volumes Backup 」を社内で検証し、そこから見えてきた操作感とメリットをご紹介します。

今回の続編では、以下の二つのシナリオを元にまとめました。

(1) HPE Cloud Volumes Backup を利用したバックアップソフト連携

(2) HPE Cloud Volumes Block を利用したオンプレミスの仮想サーバーをクラウド移行

- こちらは2022年1月に検証した時点での内容となります。

HPE Cloud Volumes の画面などについては、将来的に変わる可能性がある旨、ご了承ください。

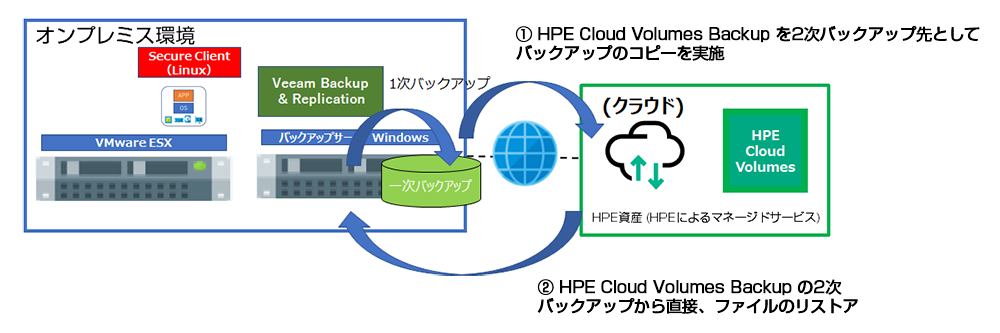

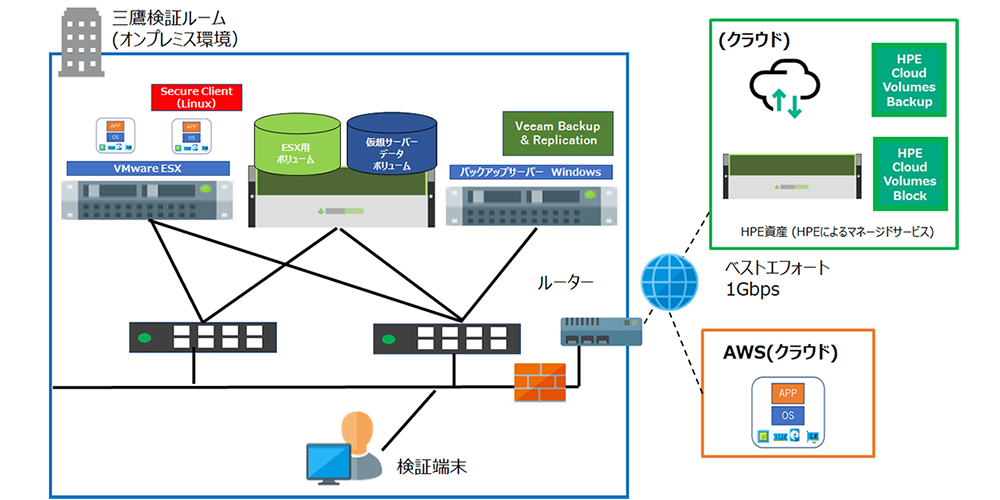

以下の図は当社で検証に利用した環境、その簡単なイメージ図です。

検証ルームからインターネットへの接続は、ベストエフォートの1Gbps回線で、当社の検証ルームにある HPE Nimble Storage (CS1000) と DL380 Gen10 のバックアップサーバーを使用して実施しています。

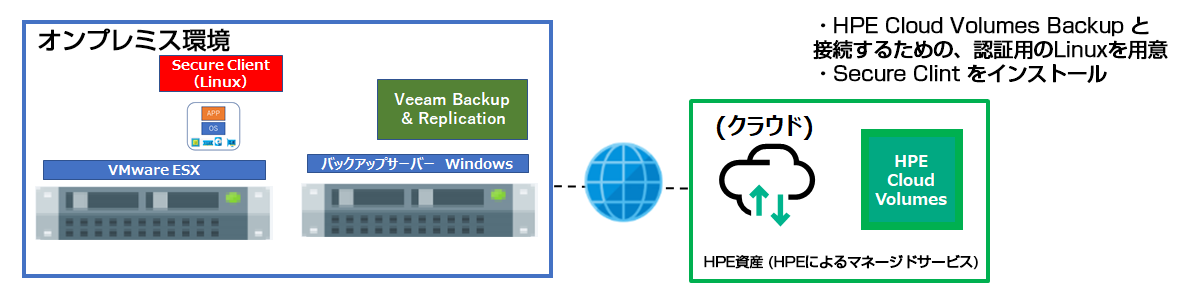

(1) HPE Cloud Volumes Backup を利用したバックアップソフトの連携

検証は、以下のような流れです。

バックアップソフトとして Veeam Backup & Replication を使用しての内容です。

- バックアップストアの作成と Secure Client のダウンロード

- Linuxサーバーに Secure Client のセットアップ

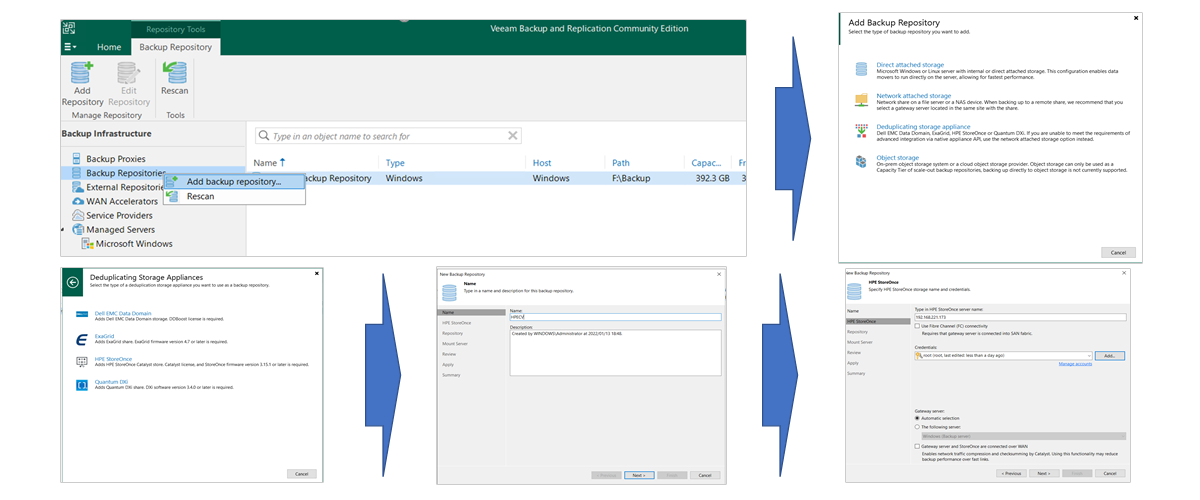

- Veeam から Secure Client の Linux を登録して、バックアップ先を認識

- バックアップを実施

- リストアを実施

(1) のシナリオまとめ

HPE Cloud Volumes Backup は、対応するバックアップソフトをご利用中であれば、バックアップ先として後から簡単に追加できます。

以下の Linux の SecureClient を作成する手間はありますが、それさえ用意できれば、クラウドへのバックアップ先を簡単に登録できます。

バックアップ先の登録も、仮想テープ装置のStoreOnceを追加するのと同じ感じで操作できます。

HPE Cloud Volumes Backup は、ソース側で低帯域幅の重複排除が利用できます。

同じような仮想サーバーやファイルが多い環境なら、ストレージ使用量を抑えて費用を節約した活用ができます。

こちらも、重要度の高いファイルやフォルダのみをバックアップ対象として活用すれば、費用対効果のよいソリューションとして利用できると思います。

また、リストア時にかかる費用がないため、リストアテストなども実施しやすいのがよい点です。

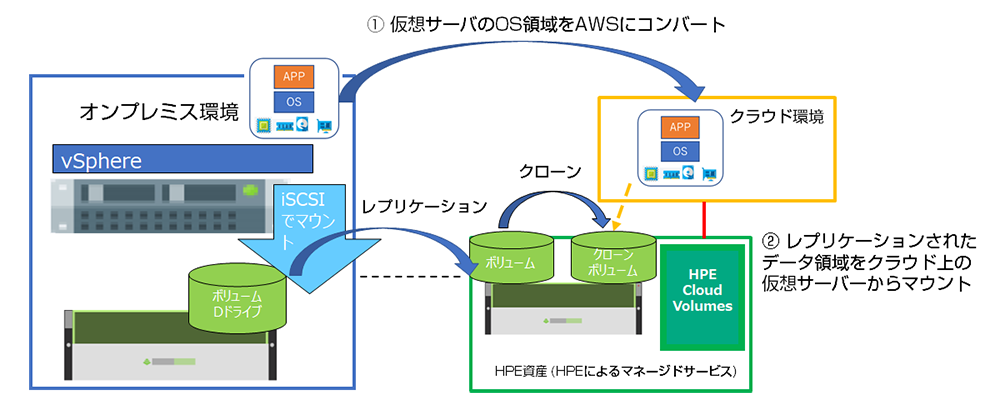

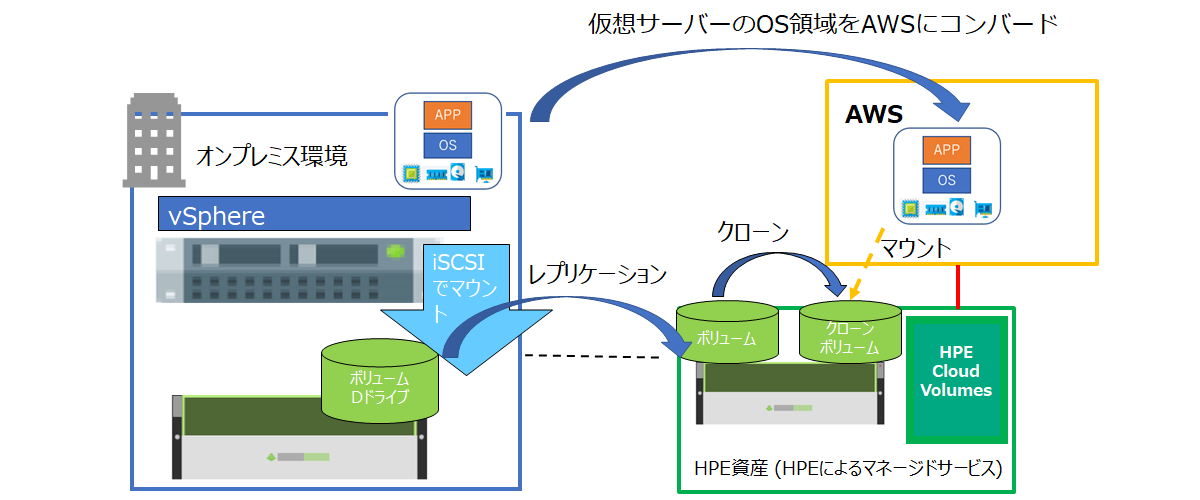

(2) HPE Cloud Volumes Block を利用したオンプレミスの仮想サーバーをクラウド移行

本検証では、以下の仮想サーバーを移行対象としています。

- VMware の Windows 2016 Server の仮想サーバー

- Nimble のボリュームをデータ領域(Dドライブ)として、iSCSIマウント

- アプリケーションは Microsoft SQL Server をデータ領域にインストール設定

検証は、以下のような流れです。

- 仮想サーバーのデータ領域のみ、HPE Cloud Volumes へレプリケーション

- AWS への移行に合わせて仮想サーバーの設定を変更

- VMware の仮想サーバーをエクスポート

- AWS 上で、VM Import で使用するための一時領域 (Amazon S3) を用意

- 仮想サーバー構成ファイルを一時領域 (Amazon S3) にアップロード

- AWS CLIで仮想サーバーのインポート用ユーザーを作成し、権限割り当て

- AWS CLI を使用して、VM Import を実施

- 移行したEC2インスタンスのネットワークを変更

- レプリケーションしたデータ領域を仮想サーバー (EC2) にマウント

上記はクラウドサービスとしてAWSを使用しての内容です。

(2) のシナリオまとめ

この方式で移行した場合は、VM Import で移行する対象がOS領域のみで移行でき、容量の大きいデータ領域はオンプレミスからクラウドへの移行の際、HPE Cloud Volumes を利用することで停止時間を少なくしてスムーズに行えます。

検証していてやはり時間がかかる項目は、クラウドへのアップロード時間です。

社内の検証環境は、20MB/sec程度のアップロードの速度であるため、例えば、OS領域が100GBでデータ領域が1000GBの仮想サーバーがあった場合、全体で1.1TBの容量となり、すべてアップロードするなら15.5時間くらいかかります。

OS領域だけなら容量が少ないので、1.5時間くらいでアップロードできます。

データ領域は、HPE Cloud Volumesのレプリケーションスケジュールを利用すれば、クラウド移行のハードルを下げられると思います。

こちらを試した結果、仮想サーバーのコンバートや移行した仮想サーバーへの HPE Cloud Volumes のマウントも、一度手順を理解し、手順書が用意された環境であればスムーズに作業できると思います。

現在はオンプレミスを利用していても、将来的に順次クラウドへ移行など考えているケースや、クラウド上で現在の本番環境と同じ検証環境を作りたい場合は、この移行方法が役に立つと思います。

クラウドからオンプレミスへ戻したいは、データ領域を逆レプリケーションできます。

そのため、クラウドから必要に応じてオンプレミス利用に切り替えられるので柔軟性に富んだ運用方法が可能です。

まとめ

今回の検証を通して HPE Cloud Volumes を利用して、オンプレミスとクラウドとの連携が簡単にできることが確認できました。

オンプレミスとクラウド環境ではそれぞれのよさがあり、どちらに対しても柔軟に移行できることがハイブリッドITに求められます。

当面はネットワークやアプリケーションの制約などのため、オンプレミスでの利用が必要な仮想サーバーも、将来的にはクラウド移行をしたい場合もあるかと思います。

そのようなケースでは、HPE Nimble Storage を利用した仮想基盤で構築していると、HPE Cloud Volumes を利用してクラウド移行もスムーズにできるため、柔軟なITインフラとなると思います。

当社サービスのご案内

横河レンタ・リースでは、お客さまのサーバーインフラに関する情報を一元管理、オンプレミス環境を従量制課金で利用可能にする、ITインフラコンサンプションサービスを展開しております。