AI PCで何ができる?

インテルに聞く、AIを活用したオフィスワークのこれから

IT基礎知識

- 公開:

- 2024/12/24

今後の普及が期待される「AI PC」。

プロセッサーにAIによる情報処理に特化したNPU (Neural Processing Unit) を搭載し、AI処理を高速かつ省電力で行える新世代のパソコンです。

少しずつオフィスにも導入され始めているAI PCですが、これにより、オフィスワーカーの働き方はどのように変わっていくのでしょうか。

インテル株式会社 IA技術本部 矢内さんに、AI PCがもたらす仕事への変化についてお話を伺いました。

アウトプットの一部をAIが担う、「作業の高速化」

オフィスワーカーが仕事用のパソコンを選ぶ際、なによりも重視されるのが「作業効率性」です。

企業でAIを導入するにあたって「業務の生産性向上」や、「作業の効率化」を期待している方も少なくないのではないでしょうか。

では、実際の業務において、AIはどのように役に立つのでしょう。

「オフィスワークで期待されるAIの用途は、大きく2つあると思っています。まずは、アウトプットの一部をAIが担うことによる『作業の高速化』。そしてもう1つが、アプリケーションの機能向上によって達成される『人が担っていた作業のAI化』です」(矢内さん)

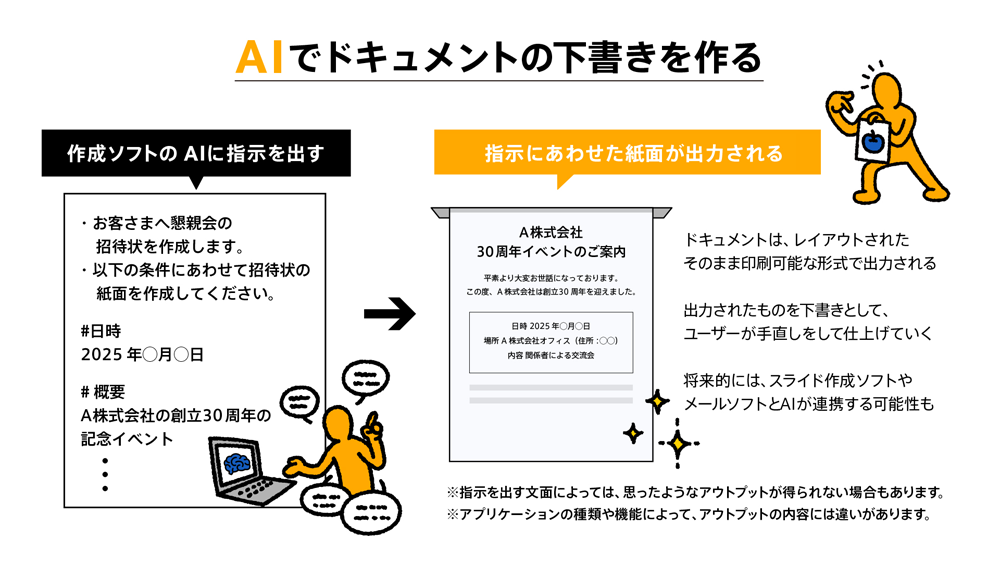

「高速化」のイメージとして最もわかりやすいのが「ドキュメント作成ソフトを使った書類作成」だと矢内さんは話します。

例えば、会議の議事録や提案資料などを作成する場合。

これまでは、作成者が自ら資料の内容や項目を考え、キーボードで打ち込み、文面を作成する必要がありました。

タイトルや見出しをつけ、文章の表現を整え……と、オフィスワーカーであれば、「ゼロから書類を作ることの大変さ」は誰もがご存じではないでしょうか。

そんなときにAIアシスタント機能が搭載されているドキュメント作成アプリケーションを利用すれば、AIに「招待状のひな型を作って」と指示を出し、目的や詳細な情報を伝えれば、書類のひな型を生成してくれるように。

「アプリケーション内のAI機能を活用すれば、見出しや文字サイズ、レイアウトまで、すぐに印刷できるようなドキュメントが出力されることも大きな利点」と、矢内さんは語ります。

思うようなアウトプットが得られるかは使用者の指示の仕方次第ですが、「目標とする成果物の“たたき台”を、AIが作ってくれる」と考えれば、その心理的、そして作業量的な負担の軽さは容易に想像できるでしょう。

さらに、プレゼンテーション資料の作成でもAIが活躍します。

この数年でデザインを簡単に作成できるオンラインツールが登場し、デザインスキルがなくてもスライドを作れるようになりました。

それに加えて今後は、AIにプレゼンテーションのアウトラインを示すだけで、テンプレートを活用した発表資料を自動で作成することができるようになります。

「これ以外にも、AIアシスタント機能を持つアプリケーションが新しくどんどん生まれてくるはずです。そのうち、『AIに簡単な指示を出せば、自動で返事してくれる』メールアプリや、『ミーティング終了後に、自動で議事録をまとめて参加者に共有してくれる』コミュニケーション・アプリも登場するでしょう。これらのAI機能を活用できれば、業務全体をさらに効率的に進められるようになるはずです」(矢内さん)

クリエーティブ業界で恩恵が得られる、人的作業のAI化

一方で「人的作業のAI化」が期待できるのが、デザインや映像編集といったクリエーティブの領域だと矢内さんは語ります。

例えば、映像の「字幕入れ」を始めとした、ディクテーションの機能。

すでに一部の映像編集アプリで使える機能ではあるものの、場合によっては異なる漢字や誤ったふりがなが振られたり、聞き取りミスによって全く異なる内容が表示されたりするケースも。

結果として、人の手による修正が必要となっていました。

このように、クリエーティブ領域のアプリケーションでは「便利ではあるものの、単体で使用するには心もとない」機能が少なくないのが現状です。

しかし、AIおよびアプリケーションの機能がさらに洗練されていくことで「これまで人が修正していた部分も含め、大部分をAIに任せられるようになるはず」と矢内さんは語ります。

特に音声認識の精度が向上すれば、日本語だけでなく、他言語の聞き取りにも応用できる可能性があるのだとか。

「音声認識の精度が上がれば、他言語の翻訳精度も高まります。将来的には、『海外との電話会議で、AIがリアルタイムで通訳する』といった活用も可能になるでしょう。今の仕事がより快適になるだけでなく、これまでは難しいとされていたことも、将来は当たり前にできるようになるかもしれませんね」(矢内さん)

ほかにも、簡単なイラストをAIで生成してデザインのラフ案を作成し、チーム内での意思共有に役立てたり。

作曲の際に歌詞や楽譜データを入力して、仮歌をAIで生成したりと、クリエーティブ作業のドラフト作成にも活用が期待されます。

矢内さんが手に持っているのが、

インテル® Core™ Ultra プロセッサー (シリーズ2)(開発コード名:Lunar Lake)。

同プロセッサーを搭載しているパソコンは、2024年9月より順次リリースされている

さまざまな用途がある中、矢内さんが注目したのは、あるメーカーで進められている「工業製品の仕様書をAIに学習させ、必要な情報をすぐに検索できるチャットボットの活用」だといいます。

「工業製品の仕様書は、物によっては何千ページにもなることがあります。『あの部分の素材ってなんだっけ?』と知りたいことがでてきたときに、そこから必要な情報を探すのが案外大変なんですよ。そこでAIに内容を学習させ、『あの製品の原材料は?』といった質問にすぐに答えられる仕組みがあれば、非常に便利ですよね」(矢内さん)

こうした生成AIの活用は、製造業や鉄道業など、専門知識や法令 / 規則を必要とし、広がる社内情報やノウハウを活かしたい組織で導入が進みつつあります。

AIのオフライン活用で、場所を選ばない業務環境を実現

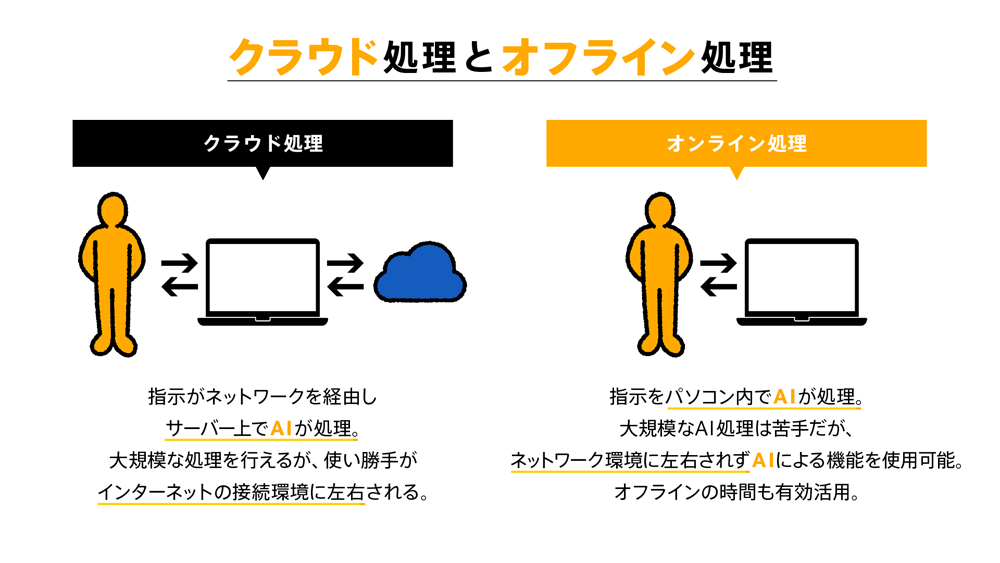

紹介した「業務の効率化」「人的作業のAI化」に加えて、「AIをオフライン環境でも利用できること」もAI PCの大きなメリットなのだと、矢内さんは話します。

現在利用されている多くの生成AIサービスは、インターネットを経由し、クラウド上で情報の解析と処理が行われています。

クラウドで利用するAIサービスは、大規模かつ複雑な処理を行える反面、オンライン環境下でしか利用できないという欠点がありました。

しかし、AI PCやAIシステムを搭載したアプリケーションが普及することで、一部のAI処理がクラウドではなくローカル、つまりオフライン環境下でも実行できるように。

AI PCを活用すれば「電波が届きにくい場所でもAIを活用した業務が可能となり、場所や環境に左右されず、業務を進められる」と矢内さんは期待を寄せています。

「私が感じるオフライン処理のメリットは、やはり『情報が手元にあること』です。ネット接続が難しい環境下でもAIが機能し、アプリケーションが普段通り使えることの安心感はやっぱりとても大きいですよね。もちろん、LLM (大規模言語モデル) を活用するような大規模な処理はオフラインでは難しいですが、それはオンラインで行うなど、使い分けが有効だと思います」(矢内さん)

情報保護の観点から既存のクラウドAIサービスの利用をためらっていた企業でも、オフラインでの利活用が可能なAI PCであれば、安心してAIの利用を始められるのではないでしょうか。

AI活用への期待が高まる一方で、現状ではまだAI対応アプリケーションの数は限られています。

より幅広いアプリケーションでAI機能を活用できるよう、インテルは開発者向けにOpenVINO™ツールキットを公開。

これは、インテルのCPU・GPU・NPUの特徴を、それぞれのアプリケーション開発に生かしてもらうための試みです。

法人のみならず、個人も含めた開発者を支援し、アプリケーションを含めたAI PCをフル活用できる環境の整備に努めているのです。

「AI PCが普及しても、活用できるアプリケーションが少なければ意味がありませんので。インテルとしても、開発会社と連携してAI活用の幅をより広げていきたいと思っています。今のうちからAI PCを導入しておけば、今後登場する新しいアプリケーションをより便利に活用できるはずですよ」(矢内さん)

文=スギモトアイ/写真=品田裕美/図版デザイン=小峰浩美/編集=伊藤 駿 (ノオト)