デジタルオシロスコープの「感度を上げる、下げる」って?

計測器

- 公開:

- 2025/09/30

計測器に関わるいまさら聞けないふとした疑問 (初級編)

オシロスコープの操作をする中で、先輩から「もっと垂直軸の感度を上げてみて・・・」と言われて、とまどったことはないでしょうか。

当社でも、デジタルオシロスコープを使いだして間もないメンバーとの会話で、「感度を上げるって何ですか?」と聞かれたことがあります。

「感度」という言葉は、計測器でも使われますが、計測器の種類によって意味や定義が、さまざまであり、「感度」といわれてもいまいち、ピンと来ないこともうなずけます。

今回は、デジタルオシロスコープの操作する中での会話の中で使われることがある、「感度を上げる、下げる」について、簡単にご説明します。

オシロスコープの操作の中で「感度を上げる」とは、微弱な信号を見るために垂直軸 (電圧) の1目盛りあたり表示される電圧を小さくする操作。

「感度を下げる」は1目盛りあたり表示される電圧を大きくする操作で、実際には垂直レンジの電圧切り替えつまみをまわすという動作になります。

ある、デジタルオシロスコープの仕様を見ると「垂直感度」という欄があります。

例えば、1mV/div~10V/divと書いてあるとするとオシロスコープの縦軸のメモリが10目盛あったとすれば、オシロスコープの画面上で、1mv/div の設定では、最大10mV。

10V であれば 100V を表示できるということになります。

オシロスコープに関する本や資料では、オシロスコープの中に信号を増幅するアンプや減衰させる減衰器が入っており、微小な電気信号を見る場合はその増幅度を上げて (=感度を上げている) という説明もあります。

ただ、オシロスコープの内部構造を知ったうえでの理解になります。

オシロスコープの操作で感度を上げる、下げるが、どのようなことかはわかったけど、“感度”という言葉に少し、もやもやする部分があるかもしれませんので、もう少し。

対象が異なりますが、「電圧測定での感度を上げる、下げる」をイメージしていただく例として、電圧計 (アナログメーター) での感度について、お話します。

メーターの目盛りで右いっぱいに振らせるために必要な電圧のことを電圧感度といい、“フルスケールで1Vのメーター”と“フルスケールで10Vのメーター”があった場合、より小さい電圧を測ることができるメーター (この場合は1Vのメーター) のほうが、感度の良いメーターである。と言います。

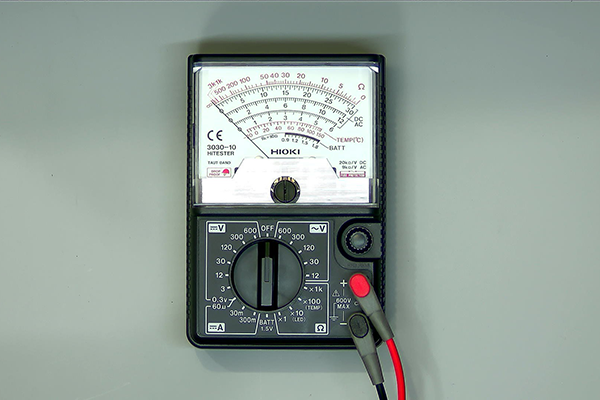

アナログメータを搭載したアナログテスターと呼ばれる計測器では、仕組として、元のメーター部分には感度の良いメーターを使い、最大で測れる電圧レンジをスイッチで切り替えて感度を変えている形になっています。

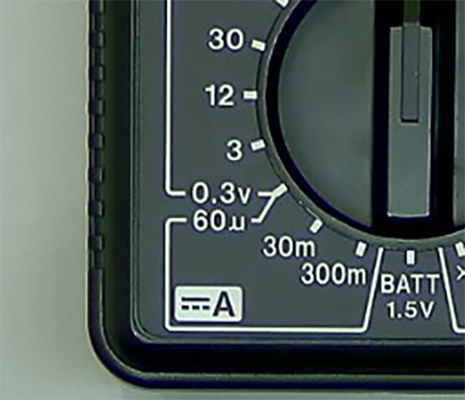

ちなみに、筆者の所有する、日置電機のアナログテスターでは、直流電圧の最小測定レンジは0.3Vなので、目盛りいっぱいで0.3Vの小さな電圧まで測ることができる=0.3Vが電圧感度ということになります。

日置電機 アナログテスター 3030-10

日置電機 アナログテスター 3030-10

直流電圧の最小測定レンジは0.3V

直流電圧の最小測定レンジは0.3V

メーター感度と、オシロスコープの垂直感度は、仕組みや考え方は同じではありません。

また、オシロスコープの電圧軸 (縦軸) では、感度が良い、悪いという言い方はしませんが、垂直軸の電圧レンジ切り替えノブ (感度切り替えノブ) をまわして

- 縦軸上の目盛りにどれだけ小さな電圧を表示できるか=感度を良くして (感度を上げて) 見ている。

- 縦軸上の目盛りにどれだけ大きな電圧を表示できるか=感度を落として (感度を下げて) 見ている。

と考えれば、デジタルオシロスコープで感度を上げて見る、下げて見るという言い方もイメージできるのではないでしょうか。

オシロスコープについて学びたい方

当社が運営している測定器を中心とした製品情報や技術情報を提供する計測器専門の情報サイト「TechEyesOnline」 初めて使うオシロスコープもぜひご覧ください。