理論と実際の電気波形の違いを確かめる!

~自宅のコンセントを実際にオシロスコープで測ってみた~

計測器

- 公開:

- 2025/09/16

電気信号を目で見てみたいという思いをかなえるのが、電気測定器です。

本コラムは、初めて電気回路に触れる方やこれから電気測定器を使おうとされている方を対象に、学生のときに学んだ「電気」と、実際の「電気」について、測定器を用いてその波形を見てみることで、違いをイメージしていただくことを目的にしています。

コラムの中では、電気信号の測定の中で出てくる基本的なキーワードについても触れています。

理論だけでなく、測定器で実際の波形を見てみることで、さらに電気への興味を深めていただければ幸いです。

今回は、自宅のコンセントに来ている交流の電気 (商用電源) を実際にオシロスコープを使って、観測し、理論と実際の違いを体感してみます。

電気の種類と特徴

最初に電気の種類と特徴について簡単におさらいします。

電気には直流 (DC) と交流 (AC) の2種類があり、電気の流れ方が異なります。

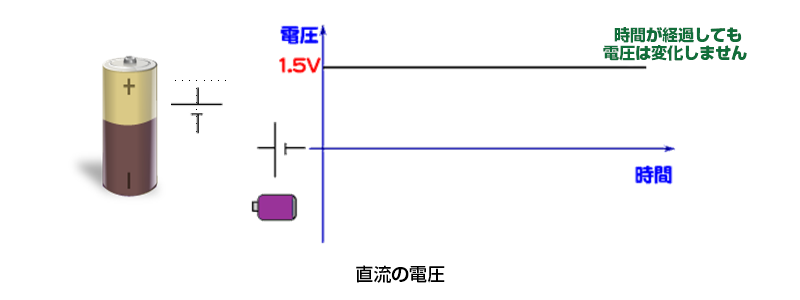

(1) 直流 (DC)

- 身近なところでの直流電源は電池があります。

直流は電気の流れる向きは一定で、大きさも変わりません。

身近なところでは電池は直流 (DC) の電気を発生するものです。

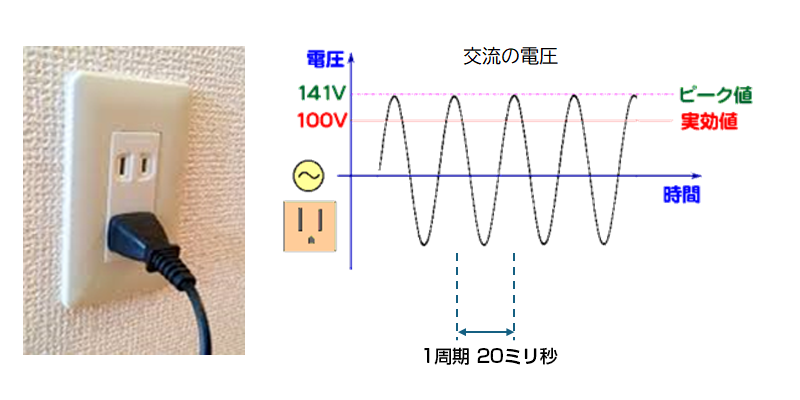

(2) 交流 (AC)

最も身近なところで使われている交流は、コンセントへ来ている電気 (商用電源) です。

交流は

- 電気の流れる向きが、繰り返し変わります。

- 電気の大きさ (電圧) もプラス141Vからマイナス141Vの間を変化します。

- AC (Alternating Current) とも呼ばれます。

交流の電圧は縦軸を電圧、横軸を時間で表すと、以下のようにふるまいを繰り返します。

交流は時間の変化に伴い、電圧の向きが変わり、逆向きの電圧はマイナスで表します。

- 上の図は理想の交流の電圧の変化を示したものです。

縦軸が電圧、横軸が時間です。

縦軸の電圧が 0V→141V→0V→-141V→0V となる時間を1周期といいます。

日本のコンセントに来ている交流の電気の1周期は20ミリ秒 (ms) または、16.666ミリ秒 (ms) です。

- 1周期を20ミリ秒で繰り返すとき、1秒間では50回繰り返すことになりますが、これは1秒間で50周期です。

また、周期は、周波数 (単位:ヘルツ) で表すことができます。

周期を周波数で表すと、(周波数f)=1/(周期t) の関係から 1÷(20×10-3)で周波数は50Hz (ヘルツ) になります。

交流の場合、電圧や電流は、実効値という値で表します。

コンセントに来ている電気は100Vとよくいいますが、これは実効値で表した値です。

電圧の最大値は141Vで、これを√2で割ったものが実効値:100Vとなります。

まとめると、図の交流電圧の波形の例は、

- 電圧の最大値:141V、最小値:-141V

- 周波数50Hz (ヘルツ)、周期:0.02s(秒)

の正弦波 (Sin波) となります。

「交流の電気の流れる向きの変化」を目で確認する

交流はプラスとマイナスを繰り返す電気で、一定時間で向きが変わる電気です。

まずは、交流という電気の向きが一定の周期で変わっていることを簡単な回路で確認してみます。

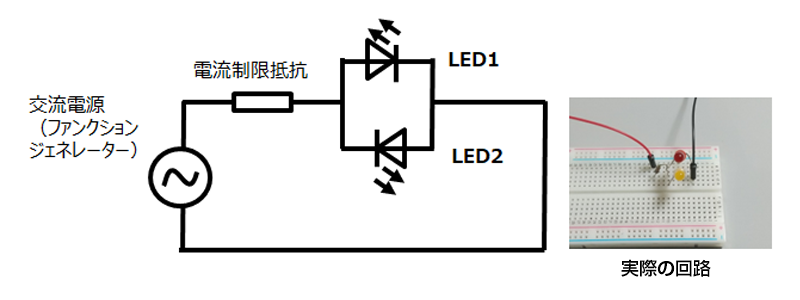

電気の向きを目で確認するために、発光ダイオード (電流を一定の方向だけに流し、逆流を防ぐ半導体部品) を2つ、向きを逆に並列に接続した回路を準備します。

ダイオードは、整流作用 (電流を一定方向にしか流さない作用) を持ちます。

電気の流れる向きが変われば、その電気の流れる向きにあわせてLEDが交互に点灯します。

商用電源では、電圧が高く実験には扱いにくいのと、周期が50Hzの場合、1秒に50回、電気 (電流) の向きが変わっていて、目視では確認できません。

そこで、基本的な電気信号を発生することができる測定器「ファンクションジェネレータ」から、低い電圧でかつ、目視でわかる、周期の遅い交流電圧を発生させてLEDを点灯させます。

ファンクションジェネレーターからは、

- 発生させる電圧の最大と最小の幅を5V (Vp-p 5V (ピークトゥーピーク)

- 周期を1秒(周波数で1Hz)

の交流電圧を加えます。

すると、LEDが0.5秒ごとに交互に点滅します。

電気の向きが変わって流れているのが、LEDの点灯が変わることで確認ができます。

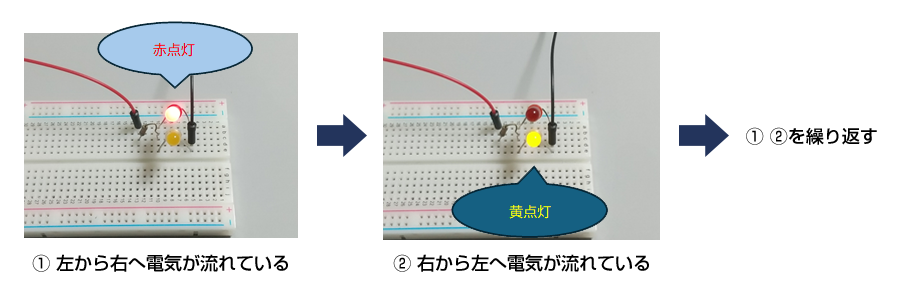

ワンポイント:ファンクションジェネレータとは

ファンクションジェネレータは、基本的な波形の電気信号を発生できる基本計測器です。

正弦波やパルス波以外に三角波、ランプ波、ノイズ波など、任意に作成した波形を発生することができます。

電子回路や電子部品の試験をするときには、さまざまな波形の信号を加えて

その動作を確認します。

- 電気測定器の名称について

ジェネレータは、GENERATE:生成するの意味からも、信号を発生する測定器であり、ファンクションジェネレータだけでなく、XXXXジェネレータと いう名称の測定器は、なんらかの信号を出す測定器ということになります。

一方、XXXXアナライザという測定器もあります。

アナライザは、ANALYZE:分析するの意味からも、なんらかの電気信号を受けて、分析する測定器ということになります。

回路へ信号を加える測定器として、ジェネレータ、その結果を観測する測定器としてアナライザの2種類があることを覚えておきましょう。

GWINSTEK AFG-2105

交流電圧の波形をオシロスコープで見てみる

では、本題に戻って、電圧を時間軸でみることのできる測定器「オシロスコープ」を使って、実際にコンセントに来ている電圧 (商用電源 AC100V) を見てみます。

(今回、本コラム筆者の所有するオシロスコープを用い、簡易的な測定になっていますことご了承ください。)

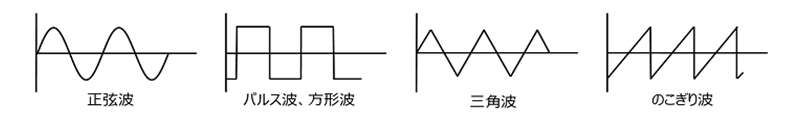

ワンポイント:オシロスコープとは

オシロスコープは、電気信号のふるまいを観測する測定器です。

主に電気の電圧の時間変化を波形として表示します。

オシロスコープに「プローブ」を接続し、その先端を測定する部分へ接触させて信号を観測します。

本コラムで使用したオシロスコープ

本コラムで使用したオシロスコープ

RIGOL DHO1072

プローブ

プローブ

(1) 交流電圧の測定波形

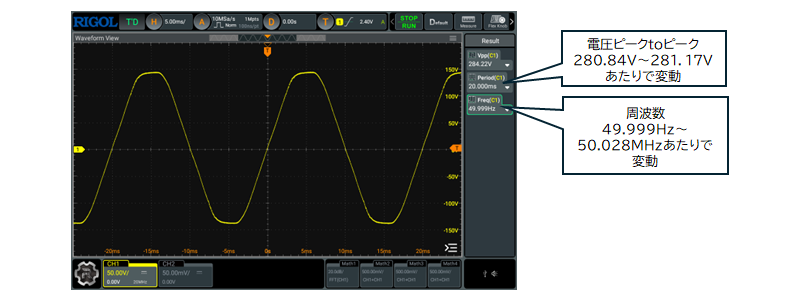

実際の商用電源 (100V) の電圧波形は、このような波形が表示されました。

しばらく観察していると電圧や周波数 (周期) もわずかですが、変動していることがわかります。

オシロスコープには、測定した電圧波形を重ね書きする機能があります。

その機能を使って同じ電圧波形を観測します。

すると、時間経過とともに電圧波形が重ね書きされ、表示される波形には幅があることがわかります。

この幅の分、電圧や周波数が変動していることがわかります。

また、実際の観測波形は、理論で学んだ交流電圧波形のように正弦波ではないことがわかります。

正弦波を基準として、このような波形は、波形が歪んでいるといった言い方をします。

(2) 波形が歪んでいるとは

電気信号で使われる「歪み (ひずみ)」という言葉は、その電気信号の種類によって、その意味合いや、使われ方が異なります。

一般には、理想の波形と相似でないことを歪むということが多いです。

理想的な正弦波を基準とした場合の「歪み」とは、高調波 (基本波の整数倍の周波数の正弦波) が含まれていることで、波形がきれいな正弦波になっていないことをいいます。

なぜ、高調波が含まれているかというと、接続されている機器に高調波を発生する機器があることが要因です。

OA機器・家電機器、空調機器、照明機器などがその発生源となり、電力会社から供給されて来た商用電源も影響を受けます。

高調波は、商用電源に接続されるさまざまな機器が原因で発生してしまうもので、商用電源であれば、50Hzまたは60Hzが基本波になり、その3次 (基本波の3倍)、5次 (基本波の5倍)、7次 (基本波の7倍) といった成分が含まれます。

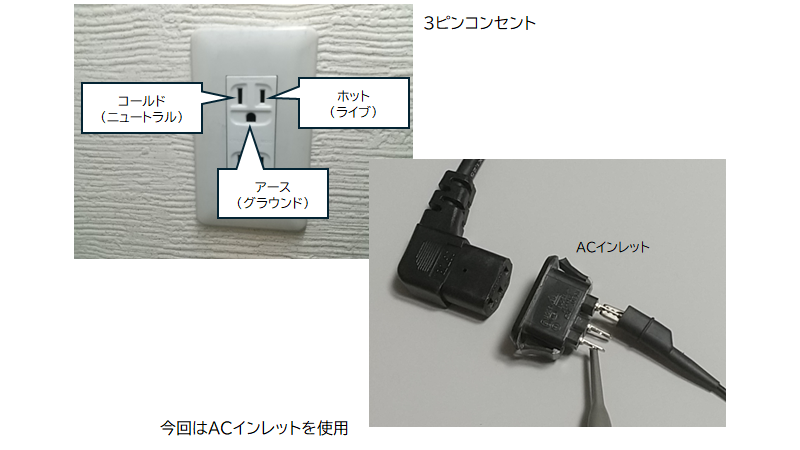

ワンポイント:オシロスコープで商用電源を測定する場合は注意が必要

企業の計測器使用環境では、3ピン(アース端子つき)のコンセントが使われており、接続する計測器は3ピンの電源コードを使って接続するのが、一般的です。

一般家庭に多い2ピンのコンセントプラグは、差し込みの向きを意識しないで使用しているケースが多いですが、差し込み部分が長いほうをコールド(ニュートラル)と短いほうホット(ライブ)と言い、コールドのほうが、接地されています。

オシロスコープの筐体は接地されており、特に2ピンのコンセントへのオシロスコープのプローブ接続は1/2の確率でショートさせてしまうリスクがあります。ブレーカーが落ちる、プローブが溶ける、オシロスコープの破損につながりますので、必ず3ピンのコンセントへ接続して使いましょう。

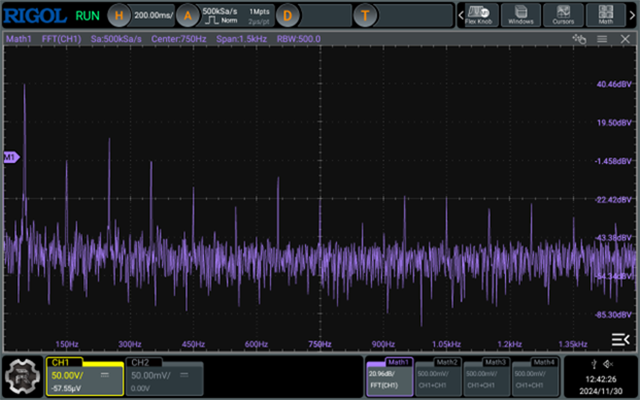

(3) 高調波の様子を見てみる

歪みの要因は、高調波にあることがわかったところで、高調波の様子を、オシロスコープのFFT演算機能を用いて観測します。

FET演算機能は、信号波形に含まれる周波数成分を見ることができる機能です。

今回の測定例では、縦軸は、dBV 1V (ボルト) を基準 (0dBV) としてデシベルで表したもの。

横軸は周波数 (Hz) になっています。

一番左のピークが商用電源 (100V) の周波数50Hzの成分です。

そこから右へ商用電源 (100V) の周波数50Hzの3次 (基本波の3倍) の150Hz、5次 (基本波の5倍) の250Hz、7次 (基本波の7倍) の350Hz・・・さらにもっと高次の成分も含まれていることがわかります。

実際の測定環境として、同じ電源ラインにデスクトップパソコンや液晶モニターが接続されており、これらの影響を受けていると想定されます。

ワンポイント:フーリエ変換とは

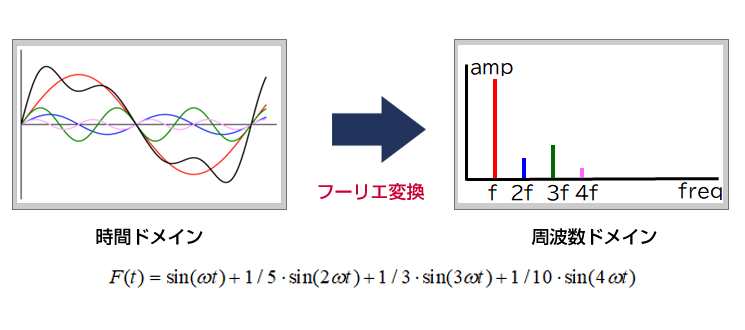

FFTとは、高速フーリエ変換のことで、時間領域の信号を周波数領域の信号へ変換することをいいます。

横軸を「時間」とする『時間』ドメインで電圧を表します。

これはオシロスコープで表示される波形です。

赤線で示す電力会社から供給されるきれいな電圧波形 (基本波) に、青、緑、ピンクの外部から加わった基本波の整数倍の周波数の正弦波 (高調波) が加わった場合、実際の電圧波形は、赤線・青線・緑線・ピンクの正弦波により合成された黒色の波形になります。

基本波、高調波の波形を横軸を「周波数」とする『周波数ドメイン』で表わすと、右の図となります。

これがオシロスコープのFFT機能で表示されるものです。

このようにすべての周期信号は、いくつかの正弦波の合成波として表現することができ、「時間ドメイン」から「周波数ドメイン」へ変換することを『フーリエ変換』といいます。

まとめ

本コラムでは理論と実際の電気波形の違いの例として、商用電源の交流電圧について紹介しました。

このように実際の交流電圧波形は、その環境にもよりますが、

- 正弦波ではなく、歪んでいる (高調波を含んでいる)

- 周波数 (周期) の変動がある

- 電圧も変動している

と、教科書で学んだ理論通りの正弦波ではないことが、計測器 (オシロスコープ) の画面から、おわかりいただけたと思います。

商用電源の電圧変動や周波数変動があまりにも大きかったり、高調波の成分が加わると、商用電源を使用する機器などの不安定動作による品質低下が起きてしまいます。

そのため、交流電源の品質は重要で、電子機器の誤動作を引き起こすことのないよう、電力会社からは安定した交流電源が供給され、その先の自家用電気設備が設置されるオフィスや工場でも、電源品質を維持するために保守、管理が行われています。

また、商用電源へ接続して使用するさまざまな電気・電子機器側も、商用電源側へ影響を与えないよう、規格や基準に基づいて、設計が行われています。

今回は、オシロスコープで商用電源の波形を見てみましたが、実際の電源品質の測定では、

- 電圧ロガー

- 波形記録計

- ノイズ電圧測定器

- 電源品質アナライザ

などの計測器が用いられます。