意外と制御が複雑! UPSとシステムの連動

作成日:2021/10/04

更新日:2023/03/17

意外と制御が複雑! UPSとシステムの連動

停電などの電力障害からシステムを守るバッテリーであり、安全なシステムシャットダウンを機能に持つUPS (無停電電源装置)。

本コラムではUPSの選定・接続方法や、シャットダウンの仕組みをご紹介します。

まず初めに、UPSとは

UPSは、バッテリーを内蔵する機器で、停電時または供給される電源の異常時にシステムへ一定時間電力を供給し、安全にシステムをシャットダウンする時間を提供する機器です。

UPSがない場合、停電や電源の異常時に機器の電源も落ちます。

結果、機器の故障につながり、更新処理中の重要なデータの損失などトラブルを招いた場合は、業務に影響がでます。

電源の異常としては、瞬時の電圧低下、電圧の変動、また電圧の異常などです。

日本は、供給電源は安定した環境ではありますが、停電以外にも落雷や過負荷でブレーカーが落ちた際などに備えて、UPSを導入することが一般的です。

UPS の選び方

UPSの選定にあたり、必要な情報がいろいろとあります。

例えば以下のような情報です。

(1) 設置場所の情報 (ラックマウントタイプか床に直接置くタワー型のタイプか)

(2) 100V、200V利用のどちらか

(3) 設置場所の電源の形状と出力アンペア数と電源数

(4) 接続する機器の必要電力数

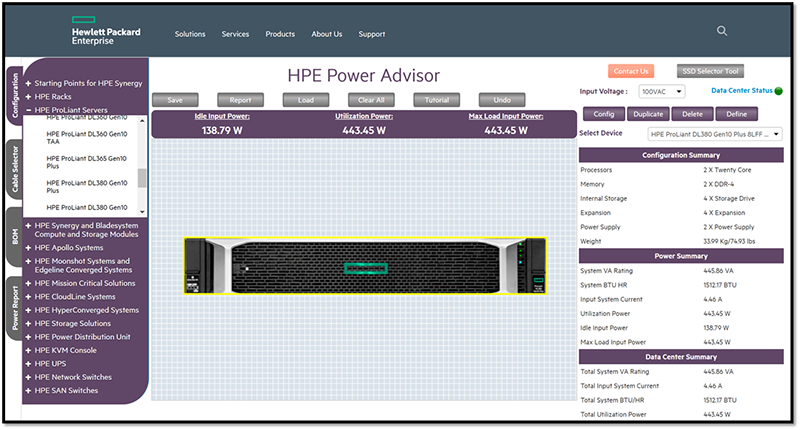

必要電力は、UPSに接続するサーバーやストレージなどの合計電力量です。

各メーカーが提供している電力計算ツールを利用しながらサーバーやストレージなどの製品の電力量を計算します。

HPE社が提供している HPE Power Advisor

(5) 対象機器のOS情報や機種情報

UPS管理ソフトの対応状況の確認とUPSメーカーのシャットダウンツールが共有ストレージなどに対応しているかの確認で必要になる情報です。

(6) 必要なランタイム(バッテリーで稼働することができる時間)

システム全体で正常なシャットダウンをするために必要な時間をバッテリーで供給しなければならないので、その時間が確保できるUPSを選択する必要があります。

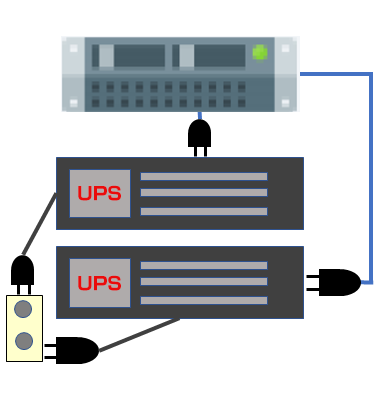

(7) UPS の冗長の有無

停電などによる商用電源断とUPSの故障が同じタイミングで起こる二重障害。

その最悪なパターンまでを保護するか、しないかにより必要なUPSの台数が異なります。

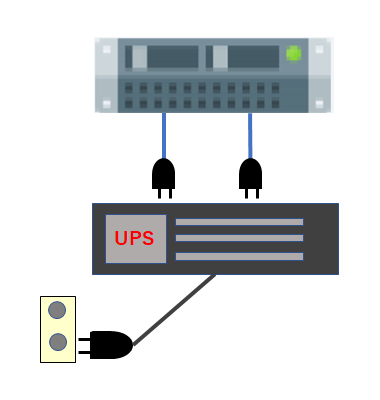

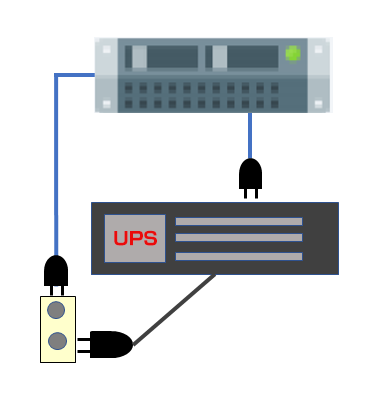

二重障害まで、発生する可能性は非常に低いとして、(1) と (2) のパターンを選択されるケースが多いです。

| (1)サーバーの冗長電源が両方ともUPSに接続 | (2)サーバーの冗長電源が片方UPS、片方商用電源に接続 | (3)サーバーの冗長電源が両方ともUPSに接続 | |

|---|---|---|---|

|

|

|

|

| 商用電源断 | 〇 | 〇 | 〇 |

| UPS1台故障時 | × | 〇 | 〇 |

| 商用電源とUPS1台同時障害時 | × | × | 〇 |

| 費用 | 〇 UPS1台分の費用 |

〇 UPS1台分の費用 |

× UPS2台分の費用 |

上記の(1)から(7)の内容などを確認して、UPSの機種や管理ソフトの選定を行います。

UPSとの接続の方法について

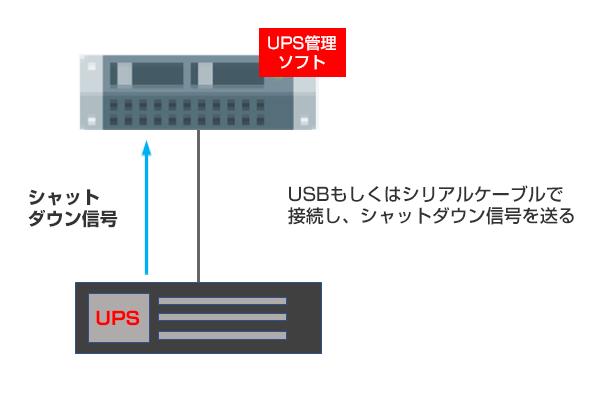

1対1の場合

サーバーにUPS管理ソフトを入れて、UPSからシリアルもしくはUSB経由でシャットダウン信号を受け取りUPS管理ソフトがOSをシャットダウンします。

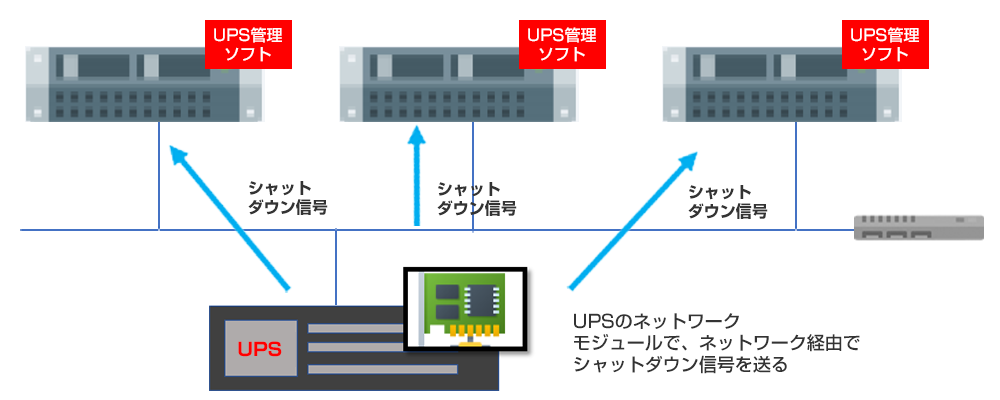

1対複数サーバーの場合

サーバーにUPS管理ソフトを入れて、UPSからネットワーク経由でシャットダウン信号を受け取り、OSをシャットダウンします。

複数サーバーにシリアルやUSBで配線を行えないため、集中管理するネットワークモジュールから複数サーバーのシャットダウンを管理する仕組みです。

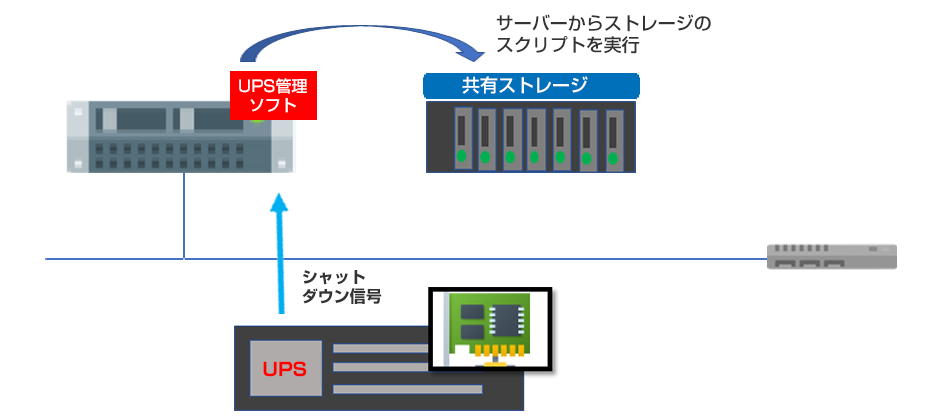

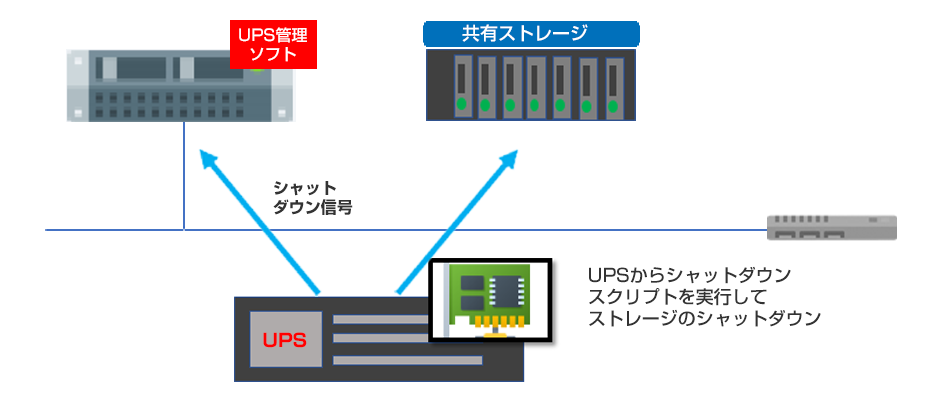

共有ストレージなどUPSの管理ソフトをインストールが行えないものについては、以下のような方式でシャットダウンをします。

UPS管理ソフトが入っているサーバーからsshやtelnet、APIなどのコマンドの実行するスクリプトなどで共有ストレージのシャットダウン信号を送りシャットダウン

UPSのネットワークモジュールもしくは、専用の機器からシャットダウンを送る場合、UPSのネットワークモジュールなどで、sshやtelnet、APIなどのコマンドの実行をすることがサポートされている機種の場合は、UPSから直接ストレージをシャットダウン

共有ストレージにつながっていないサーバーが、他にない環境などはこちらのほうがおすすめです。

シャットダウンの仕組みについては、各UPSメーカーによってシャットダウン制御方法が異なります。

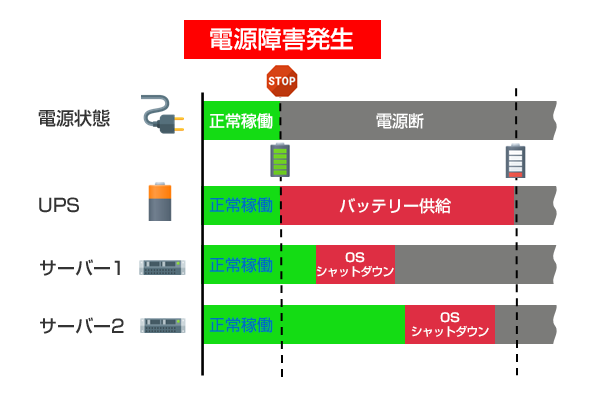

UPS の電源障害時の動き

電源障害がおきた時のサーバー停止の動きですが、以下のようなチャートのイメージです。

遅延時間は、電源障害が起きてから何分後にシャットダウン処理を実行するかを設定しています。

システムでシャットダウンの順番があるものは、一つ目のサーバーのシャットダウン処理が終了してから二つ目の機器のシャットダウンを開始するように設定を行います。

シャットダウンの順序について

シャットダウンの順序ですが、動作し続けるために必要なものは、後の工程でシャットダウンを行います。

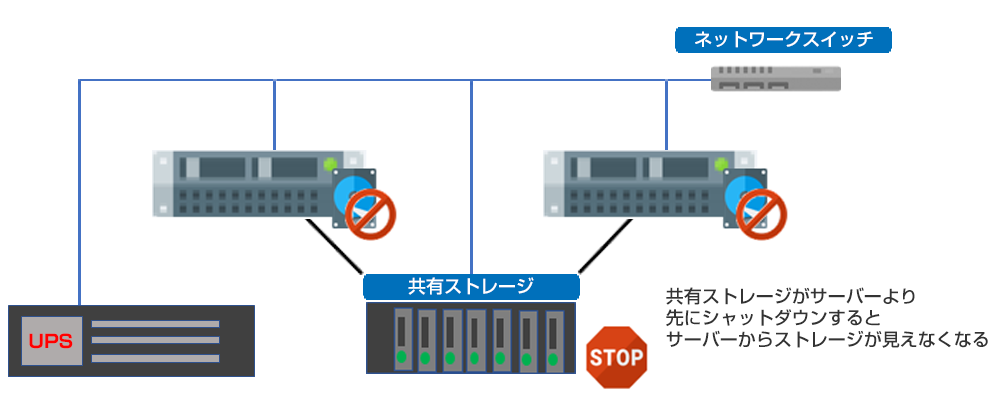

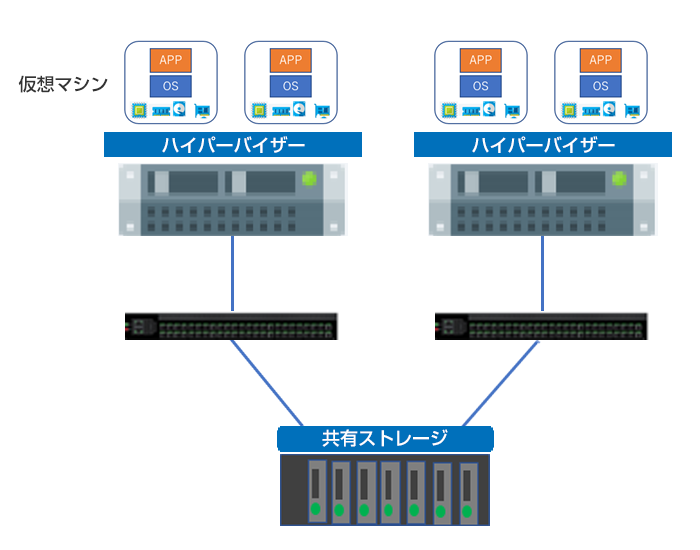

共有ストレージがある場合

下の絵の場合だと、先に共有ストレージをシャットダウンすると接続しているサーバーのディスクが見えなくなる問題が発生しますので、共有ストレージはサーバーより後にシャットダウンします。

共有ストレージは接続しているサーバーからのI/Oがなくなってからシャットダウンする必要があります。

また、ネットワークスイッチの電源がオフになるとシャットダウン信号が送れないため、最後のほうに電源がオフになる必要があります。

そのため、シャットダウンの順番は以下です。

- 共有ストレージにつながるサーバー

- 共有ストレージ

- ネットワークスイッチ

- UPS

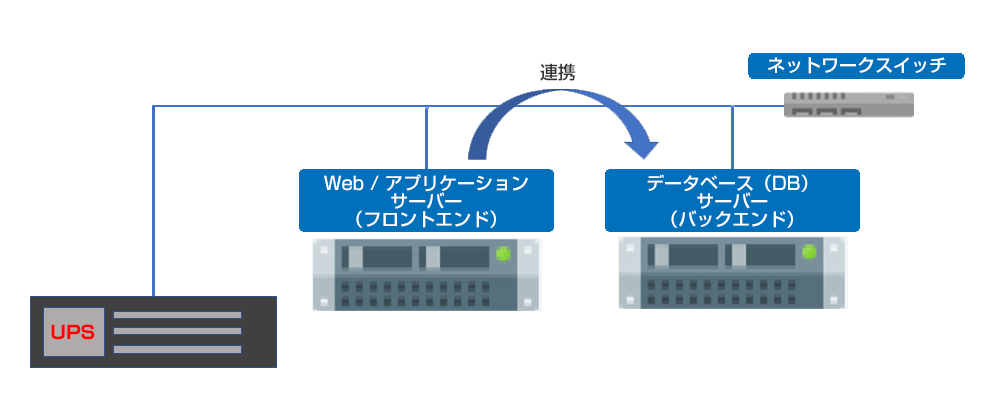

複数台で連携するサーバーの場合

例として、以下のようにフロントエンドのWeb/アプリケーションサーバーとバックエンドのデータベース(DB)サーバーからなるシステムでは、フロントエンドの処理を終わらせてI/Oがなくなってからでないとシャットダウンが行えません。

そのため、シャットダウンの順番は以下です。

- フロントエンドのWeb/アプリケーションサーバー

- バックエンドのデータベース(DB)サーバー

- ネットワークスイッチ

- UPS

システムが、正常にシャットダウンできるようにするには、シャットダウンの順番を考慮した設計が必要で複雑だったりします。

また、シャットダウンにかかる時間を計算して、順番通りにシャットダウンした時にトータルでかかる時間数を持つようにUPSの選択とシャットダウン設計と設定が必要です。

自動電源復旧でシステム起動をする場合は、シャットダウンの逆の順番で起動していくように設計と設定が必要です。

仮想化環境のシャットダウン方法について

仮想化環境の場合だとシャットダウンはさらに複雑です。

下の図に示したような環境の場合、下記の流れがシャットダウンの一例となります。

- 仮想マシンの停止

- HAの解除

- 管理系の仮想マシンの停止

- 仮想ホストのシャットダウン

- ストレージのシャットダウン

仮想化環境の場合は、システム全体のシャットダウンに伴う処理が多いのでランタイム時間が長いUPSを選定する必要があります。

また、HCIの場合だと共有ストレージがサーバーの内蔵ディスクとなるため、もっと複雑なシャットダウンです。

こういった、複雑な処理を簡単に設定できるような仕組みをもっているUPSもあります。

まとめ

今回は、UPSについて取り上げました。

ユーザーから見ると気づかれにくい隠れた存在ですが、システムの安定運用を支える製品です。

UPSを利用してシステムを安全に運用するには、選定や設計などでいろいろと考慮する点があります。

本コラムがUPSを導入、選定する際に参考になれば幸いです。

監修

横河レンタ・リース株式会社 マーケティング本部 CDセンター