オンプレミスの環境をパブリッククラウドのように“所有から利用へ”を実現する ITインフラコンサンプションサービス

2020年04月

変わりつつあるクラウド活用

「クラウドシフト」は進みつつあるが…

クラウドコンピューティングサービス、いわゆるクラウドサービスを利用する企業は年々増加の一途にあります。

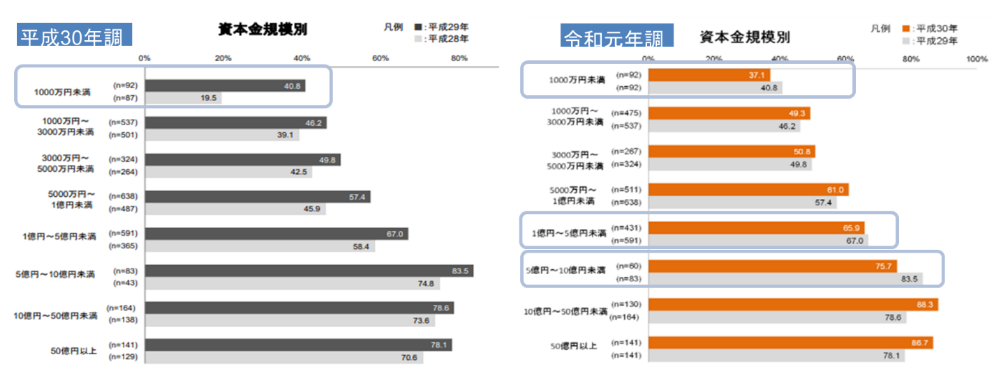

総務省が取りまとめた平成30年通信利用動向調査によれば、約6割の企業が何らかのクラウドサービスを使っていると回答しています。

特に、わが国では大手企業が中心といわれてきたクラウドの活用が、2017年 (平成29年) には「資本金1000万円未満」の企業でも大きな伸びを見せ、今後もいわゆるクラウドシフトの流れは止まらないでしょう。

ところが、最近この流れが少し変わってきています。

2018年 (平成30年) には前年大きな伸びを見せた「1000万円未満」や、「1億円~5億円未満」「5億円~10億円未満」の企業でわずかながら前年比でクラウド利用が減少しているのです。

これはどういうことでしょうか。

「コスト」がクラウド利用の課題に

このヒントになるのは米国の動きです。

米国のITのトレンドは日本より2~3年先を行っており、だいたい同じ傾向を示すので参考になります。

あるIT企業ではエンジニアがこぞって開発環境としてアマゾン ウェブ サービス (以下、「AWS」という) を使い始めました。

その企業では、社員がコーポレートカードを使えるようになっているため、稟議 (りんぎ) や購入手配で手に入るまで時間のかかるハードウエアを購入するより、カード決済ですぐに使える AWS に人気が集まったのです。

特に最近のトレンドであるアジャイル開発やコンテナを使ったマイクロサービスは、サーバー資源が調達しやすいクラウドとの親和性も高いことが背景にありました。

短期的な利用であればそれでよかったのですが、なにぶんデータが残るため、どのエンジニアも使うのをやめません。

気が付けばその企業では年間数百億円の使用料を AWS に支払っていたそうです。

こうなると「パブリッククラウド=安い」というイメージも変わってきます。

日本でもパブリッククラウドに対するイメージは変わり始めたようです。

日本ヒューレット・パッカード株式会社 (以下、「HPE」という) が日本でクラウド利用に関して意識調査をしたところ、コストや支払いに対する不安や不満のコメントが多く上がってきたそうです。

例えば、使用料がドル払いのために、為替リスクが生じるとか、維持管理やセキュリティー、そしてストレージに意外とコストがかかるなどといった声が上がっています。

ストレージなどは一見単価が安そうに見えますが、データの出し入れに対して都度課金されるので、データ量が増えれば増えるほどオンプレミスより高くついてしまいます。

また、会計上の問題としては、実際に支払うタイミングが数か月単位でずれ込むため、会計年度をまたいでしまい、決算に支障をきたすなどということも不満として上がっています。

クラウドサービスの課題・不満 ~コスト・支払い~ (HPE 調べ)

- ドル払いのため、為替変動に不安を感じる

- 維持管理運用が大変

- セキュリティーとコストの兼ね合い

余計なコストやセキュリティー対策がかかる - ストレージ単価が高い

- オンプレより最終的なコストが高くなる

- VPNの管理コストがかかる

- 性能とコストのバランスが保てない

- 支払い請求が遅く、会計年度をまたいでしまう

- 自社のシステムを SaaS にのせるには相当改修が必要になる

そしてハイブリッドクラウドへ

これまで、オンプレミスからフルクラウド化の流れがありましたが、実際にフルクラウド化した企業では、利用してみて明確になった課題を踏まえて、オンプレミスやプライベートクラウドとパブリッククラウドを適切に使い分ける流れが始まっています。

それが、先に挙げたクラウド利用の減少として表れてきているわけです。

いわば、「リターン型ハイブリッドクラウド化」といったところでしょうか。

今後、ますますこのパターンは増えていくと予測されています。

ハイブリッドクラウド時代の横河レンタ・リース株式会社の取り組み

ハードウエアをクラウドサービス感覚で使う「コンサンプションサービス」

オンプレミス回帰やプライベートクラウド志向の動きの中で、サーバーベンダーもそのトレンドに対応する新たな動きを見せてきています。

それが「コンサンプション型サービス」です。

コンサンプションとは消費、つまりサーバーやストレージなどのハードウエアリソースを使った分だけ支払うという課金モデルです。

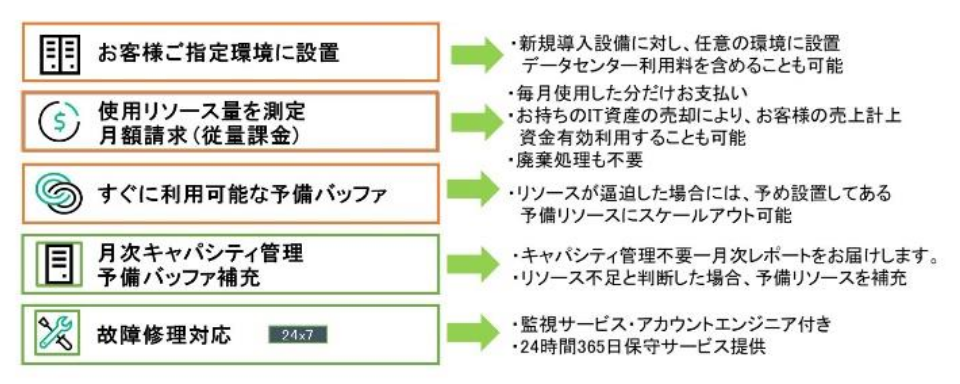

HPE では、このコンサンプション型サービスとして HPE GreenLake フレックスキャパシティというソリューションを提供しています。

これは、HPE のサーバー、ストレージ、ネットワークなどのハードウエアやOSなどを、オンプレミスやデータセンターなど、お客さまの希望する環境に設置。

費用は最低使用料金と、実際に使用したリソース量に基づく従量課金額を月単位で支払うというものです。

リソースの使用料は HPE が独自に開発したメータリングツールによって正確に測定されます。

HPE GreenLake フレックスキャパシティ

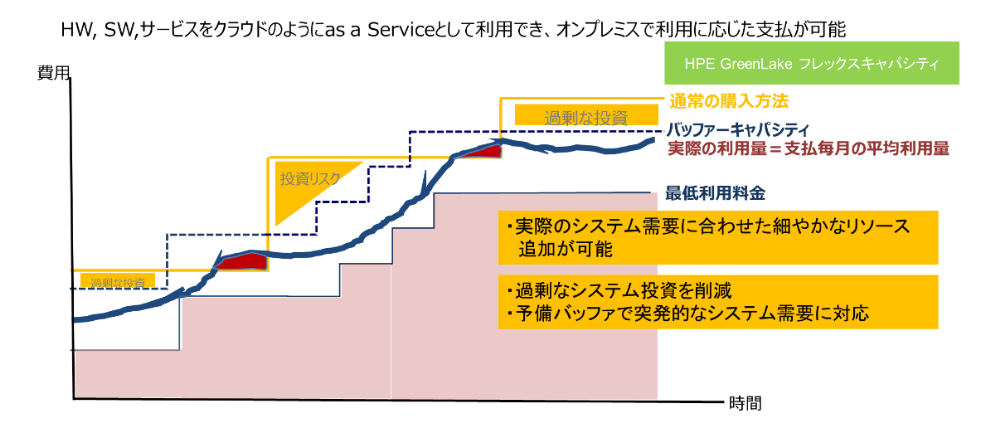

「使った分だけ」支払えばよいので、導入するハードウエアリソースは将来を見込んで予備分を導入しても、初期コストを抑えることができます。

導入後、需要が増えてリソースの追加が必要になっても、予備リソースを使えるので、スケールに対しても柔軟的な運用が可能です。

運用面でも、24時間365日の監視サービス・保守サービスが提供され、ハードウエアやOSの保守負担を削減すること可能です。

従量課金型のメリットをオンプレ環境に

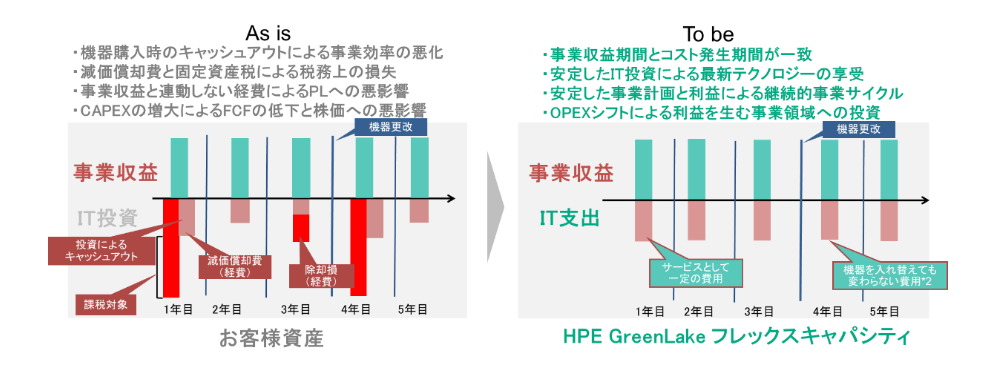

HPE GreenLake フレックスキャパシティは財務面でも大きなメリットがあります。

オンプレミスでありながら、クラウドのようにサービスとして使用分の費用を支払っていけばいいので、導入時のキャッシュアウトによる事業効率悪化を抑えることができます。

過剰なシステム投資を削減できるので、IT投資の最適化が実現できます。

キャッシュフローを改善し投資余力を増大、継続的に最新機器を利用しながら安定した事業収益に貢献

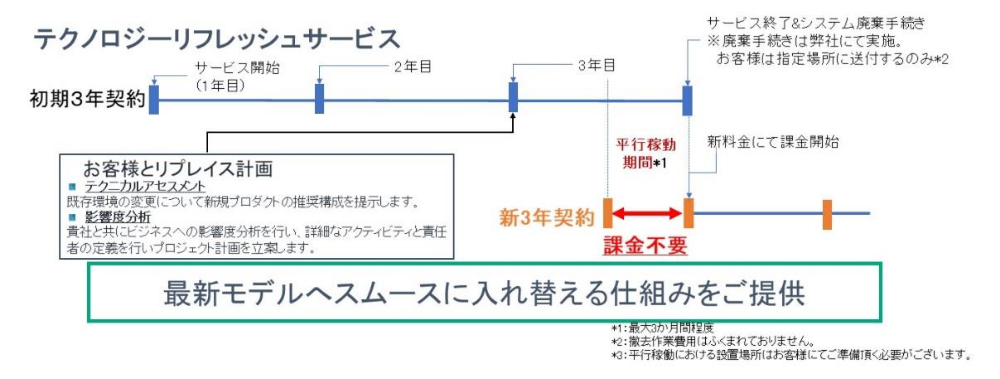

さらに、「テクノロジーリフレッシュサービス」によって、ライフサイクルの終了時に新システムの移行期間は新規導入分の課金は不要で、廃棄処理も HPE が実施するため、リプレース時の費用負担も抑えつつ、新しい機器に移行することができます。

大きな初期投資をせず新規契約危機へ入替

当社の強みを生かした「Yellow Dash」と「ITインフラコンサンプションサービス」

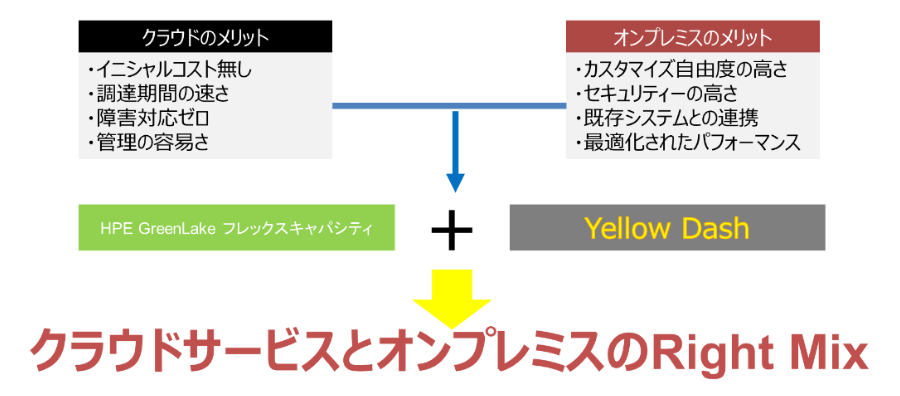

この HPE GreenLake フレックスキャパシティのソリューションを軸に、当社がレンタルビジネスで培ってきたノウハウを組み合わせたのが、「ITインフラコンサンプションサービス」です。

ITインフラコンサンプションサービス

「ITインフラコンサンプションサービス」は HPE GreenLake フレックスキャパシティに加え、支払いの柔軟性、そしてサーバーリソースに限らず企業のIT資産のライフサイクルマネジメントを包括的に管理する「Yellow Dash」サービスを組み合わせたソリューションです。

HPE GreenLake フレックスキャパシティも同様に、請求・支払いに関してお客さまのご要望に合わない部分があります。

当社ではフレキシブルな請求日対応が可能です。

IT環境すべてを所有から利用へ、そして最適なIT環境へ

もちろん、Yellow Dash のサービスはそれだけではありません。

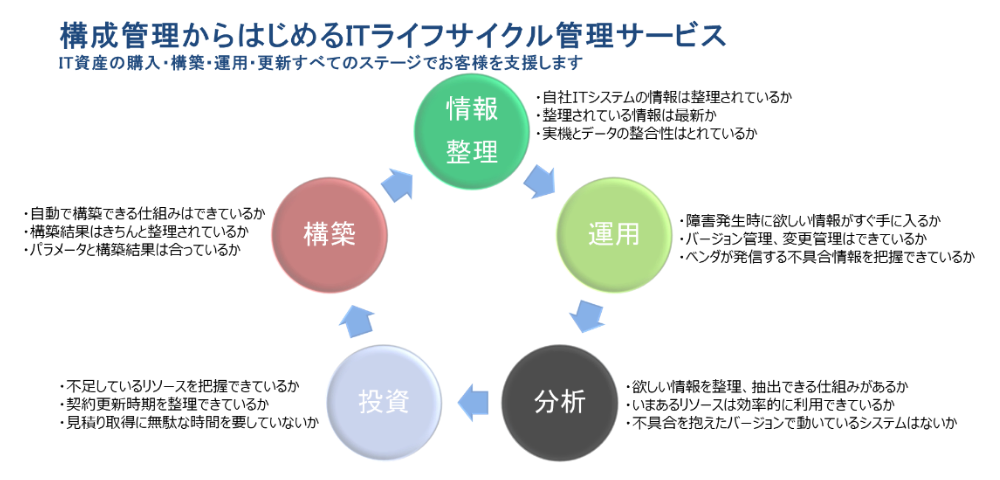

企業における、すべてのIT資産の購入から構築・運用から更新・廃棄までのライフサイクルをトータルで管理するソリューションを提供します。

Yellow Dash

Microsoft のクラウドサービス Azure 上に構築された Yellow Dash は、HPE のみならず、マルチベンダーのサーバーやPC、ネットワーク機器までを抱合し、レンタル・購入など調達方法にもとらわれない形で、IT資産の情報管理、運用上の保守管理、メータリングツールと連動したITリソースの分析、分析に基づく投資計画や調達・構築などのサイクルを統合管理することで、IT資産の有効活用やIT投資の適正化、そしてIT戦略立案の支援などをサポートしていくソリューションを提供していきます。

当社は2015年からの3年間で、売り上げ+127%、営業利益+137%を実現しました。

これは当社が単なるレンタルビジネスからサービスを創造・提供するカンパニーへの変革に挑戦してきたとともに、当社のビジネスと親和性の高い、IT資産の「所有から利用へ」という流れが、Windows 10 の浸透とともに根付いてきた結果だと考えています。

当社では、このPCで蓄積した、企業のIT運用に関するノウハウをITインフラコンサンプションサービスに投入することでデータセンター領域を含むIT資産全体まで広げ、お客さま企業のIT活用がより効率的で、投資効果の高いものとなるよう協力に支援してまいります。