だからテレワークに失敗する

~テレワークと働き方改革でやるべき「3つのこと」~

2020年5月

この資料は2020年4月23日に実施された@IT編集部主催、当社協賛セミナーでの、パネルディスカッションの内容を抜粋してホワイトペーパーにまとめたものです。

コロナ禍によりいや応なくテレワークを実施して苦労された企業も多かったかのではないでしょうか。

また、これを契機にコロナ禍収束後は一気にテレワーク推進へと進むのではないかと思われます。

その際に生産性向上とライフワークバランス (働き方改革) を両立した快適なテレワーク環境を構築するにはどうすれば良いのか、このホワイトペーパーが一助になれば幸いです。

パネリスト

- 相模女子大学特任教授 昭和女子大学客員教授 ジャーナリスト

2016年 働き方改革実現会議 有識者メンバー 白河 桃子 氏 - 横河レンタ・リース株式会社

営業統括本部 ソフトウェア&サービス営業本部 第一営業部 部長 田中 信行 - 横河レンタ・リース株式会社

コーポレートマネジメント本部 人事総務部 人事二課 課長 石井 慈典

ファシリテーター

- アイティメディア株式会社 @IT統括編集長 内野 宏信 氏

コロナ禍で、急激にテレワークを導入している企業が増えていますが、その一方でなかなかテレワークがうまくいかないという声が多くの企業から聞こえてきます。半ばパニックに近い状況になっているともいわれていますが、このような状況をどう見ていらっしゃいますか

白河:

まさに急激な変化です。

保守的な企業に勤める私の友人いわく、「昭和の岩盤はコロナで押し流されました」というくらい、急激にテレワークの導入に移行しました。

残念ながら、国際的な大型イベントではなく、このような危機的な状況にならないと変わらないのだな、と実感しました。

石井:

当社でも2年ほど前からテレワークに取り組んできました。

これまでは一部の部門に限られていましたが、緊急事態宣言を受けて、トップダウンで在宅勤務の指示が出たこともあり一気にテレワークという働き方が標準的になっていくのではないかと考えています。

田中:

緊急事態宣言後、すっかり状況は様変わりしました。

出社・外出がはばかられる中で、当社に対するお問い合わせも、「ノートPCが用意できるか」というようなテレワークを前提とした問い合わせが顕著に増えています。

@IT統括編集長 内野 宏信 氏

相模女子大学特任教授 白河 桃子 氏

「テレワークをやらざるを得ない」という状況の中で、実際テレワークがうまくいっていない、という声が多数上がっている根本的な原因はどういうことなのでしょうか

白河:

コロナ禍の前の調査によれば、テレワークを制度として導入していた企業は大手企業を中心に2割ほどでした。

しかも、実際の利用状況は対象者の5%未満という企業が半分以上で、週に1回とか、月に1回とか、限定的に実施されている企業がほとんどでした。

それが、コロナ禍によって急にテレワークをせざるを得ない状況になりました。

緊急事態宣言後に対象7都市で行った調査によれば、テレワークを実施した企業は27.9%に上り、約760万人の人がテレワークを実施したことになります。

このような状況の中で、2つの「初めて」に相対することになったのが混乱の原因です。

1つは、全社一斉・長期間のテレワークが初めてだということ。

こうなると、回線やPCなどのハードの問題、そしてチームマネジメントの問題、さらには「紙」・「ハンコ」問題が顕在化しています。

2つ目は、働く場所が選べるのではなく「在宅勤務」であるということ。

こうなったことで、家庭における「仕事と家庭の両立」ということが問題として浮かび上がってきました。

お子さんに仕事を邪魔されないように、ウォークインクローゼットやベビーサークルに入って仕事をしている様子を Social Networking Site (SNS) にアップされている方もいらっしゃいましたね。

また、1人で仕事をしていると「さみしい」と漏らす人も出てきているところを見ると、メンタル面での影響も考慮しなければなりません。

今は初期の混乱期なので、このようなことが問題となっていますが、デジタル環境は改善できます。

今後、働き方の選択肢としてのテレワークを考えるならマネジメント、モチベーション、評価をどうしていくかということが課題になってきます。

では、このような問題を解決するにはどのように考えていけばよいでしょうか

白河:

テレワークを成功させるには3つのポイントが重要です。

1つ目はリーダーシップ。

横河レンタ・リースさんのお話でもありましたが、経営トップが率先してテレワークを推進していくことが大切です。

2つ目はインフラ整備。

こここそがIT企業さんの力の見せ所だと思います。

特に中小企業が弱いところですが、資金面での支援、そして技術面でたくさんの支援が大切だと考えています。

そして、3つ目、一番大切なのが、マインドセットだと思います。

これはテレワークにだけでなく、働き方改革全体で重要なことです。

社員が「この働き方でよかった」と思えること、さらに会社の生産性につながること。

社員の幸福と会社の成果が一体となって、両輪となって好循環で回りだす。

こうなって初めて成功と言えるでしょう。

これまでテレワーク導入に成功している企業を見ていると、いわゆるアジャイル型で走りながら進めていくことで成功している企業が多いように感じます。

徐々に限定的だったものを解放し、実態を見ながら柔軟に変化させていく柔軟性が成功への近道と言えるでしょう。

業務内容も、ビジネスの内容も各社各様ですから、テレワーク環境もそれぞれの企業のやり方に合ったものを見つけていくことが大切、ということですね。 では、テレワーク導入を推進した横河レンタ・リースではどういうところで苦労されたのか、経験をお聞かせください

横河レンタ・リース株式会社 田中 信行

横河レンタ・リース株式会社 石井 慈典

石井:

もともとオリンピック・パラリンピック対応で出勤を抑えるという目標があったことや、テレワーク推進の世論を背景に、経営層との合意形成はすんなりと進みました。

しかし、現場サイドでは懐疑的な反応も多かったというのが現実です。

まだまだ業務が「紙文化」であったり、レンタル機器の保守やキッティングなどを行うテクニカルセンターなどでは9~5時の勤務体系を取らざるを得なかったりということが背景にありました。

そのような進めにくい状況の中で、どのように推進していったのでしょうか

石井:

テレワーク導入は、会社の文化を変えていくという大きなことにつながるので、できるだけ抵抗されない無理のないやり方でアプローチしていくことが大切と考えました。

テレワークが難しい部署に対して、いきなりテレワークを導入するのはハードルが高すぎます。

そこで、テレワーク可能な部署から希望者を募ってトライアルを行うということから始め、全社へはトライアルを検証した後で、展開していく方針で進めていきました。

しかし、トライアルを始めてからは、やはりテレワークの対象にならなかった職場からは不平不満が出ました。

これに対し、人事では生産性にフォーカスを絞り、導入の軸としました。

働き方改革やワークライフバランスを軸にしてしまうと、テレワークができない部署から「自分たちのワークライフバランスはないがしろにされてしまうのか」と言われてしまうからです。

社内からの不満に対しては「現状の業務形態で、テレワーク導入によって生産性が高まるのかどうかを考えてほしい」というように答え、理解してもらいました。

実際のトライアルの結果はいかがだったのでしょうか

石井:

トライアル対象者にアンケートを採ったところ、肯定的にとらえている社員がほとんどでした。

頻度は人によってまちまちでしたが、仕事の能率や時間の有効活用について、効果があったと答える社員が多くいました。

1番反響として大きかったのは、心身の負担が減ったということでした。

労働時間に関していえば、あまり変化はなかったようです。

かえって時間を忘れて業務をしてしまい、気が付いたら残業していた、と答える人もあり、タイムマネジメントの点では課題があるということもわかりました。

実際に生産性は上がっていると思います。

特に事務部門や企画部門は、テレワークによって無駄な時間が出ないということが実際にありました。

この成果が出るまで、どれぐらいの期間がかかったのでしょうか

石井:

1年半ぐらいです。

最初はトライアルに参加する方が少なく、徐々に増えていったので、アセスメントを行うまでには1年半ほどかかりました。

実際にトライアルに参加した田中さんはいかがでしたか

田中:

私は初期のころから参加していました。

私自身も、上司も新しい取り組みに興味があるので、お客さま訪問がないときなどは、自宅やシェアオフィスで1日テレワークというのを積極的にやっていました。

当初は、やっている人、いない人がいるので、私が Teams でミーティングしようと声をかけるとやり方がわからなくて戸惑うメンバーもいましたが、当社では営業スタイルが文化的にテレワークに合っていることもあったので、成果が出たのではないかと思います。

導入成功の秘訣 (ひけつ) はどこにあるとお考えですか

石井:

先ほども述べましたが、導入の軸を「生産性の向上」に絞ったことだと思います。

この軸をブレないようにしました。

続けるかどうか結論を出さない、という判断もしました。

途中で結論を出そうとすると「やめる」という選択肢も出てしまうので、あくまで「やる」ためにどうすればいいかを考えてきた結果、成功に至ったと思います。

リーダーシップが求められるのはトップだけではなく、実行する方々のリーダーシップも重要ということですね

石井:

正直、社内からの厳しい意見も多く寄せられましたが、そこでなえないことが大切です。

例えば「紙文化」ゆえに、今はテレワークに移行できない部署も、テレワークで業務を行うには、どうすればいいかという考えのきっかけを持つことができるので、力強く進めていくことは大切だと思います。

白河:

やはりリーダーシップが重要ですね。

「できない理由」を考えるのではなく、「どうすれば (テレワークが) できるようなるのか」という発想が出てくるということは素晴らしいことだと思います。

それと、性善説だと思います。

テレワークを推奨すると、上司の方から「サボっていたらどうするんだ」という声が上がってくるのですが、みんながテレワークを体験すると、性善説に立ち返るしかありません。

今回の一件で、会社で何となく机に向かっていただけの人が、単にサボってないように見えていただけで、生産性が低かったということが明らかになってしまったと思います。

この経験を通して、慣れてきたら「成果」だけでもいいのですが、初期は1日どんな仕事をし、成果は何かを、1日一回は共有していかないといけないだろうと思いました。

当初は (Webミーティングなどを) つなぎっぱなしにして、監視しているというところもありましたが、在宅勤務ということもあり、それも問題あるだろうということで、性善説に傾きつつあります。

逆に、始めたばかりの人たちは、まったくつながっていないと不安を感じる人もいるので、例えばオンライン朝礼・夕礼の実施や、雑談がないのでオンラインランチやコーヒーブレイクも効果的だと思います。

そのあたり、横河レンタ・リースさんではいかがですか。

石井:

当社での管理は Teams で報告を行うようにしています。

朝の業務開始時に、開始報告と、当日の予定を上司に連絡し、以降は仕事が終わるまでは特に連絡は必要ありません。

必要に応じて、Teams で都度上司に報告や相談をしているような感じですね。

それ以上の管理はしていませんが、意外とうまく回っているようです。

田中:

そうですね。

うまく回っていると思います(笑)

では、3つ目のポイント、インフラ整備の課題のポイントについてはいかがですか

石井:

当社では人事ではなく、情報システム本部と、田中が所属するソフトウェア&サービス営業本部が主導し、人事がそれに協力するという形でテレワークのインフラ整備を推進しました。

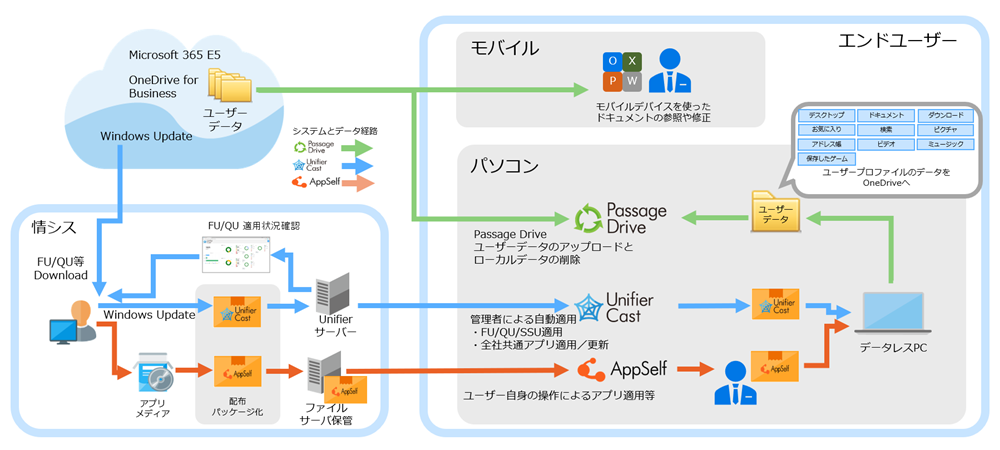

ちょうど Flex Work Place というソリューションの提供を始めたところで、営業もまずは自社で検証したうえでお客さまに提案したいという意図があり、情報システム本部と協力して、全社に導入した背景がありました。

したがって、通信インフラや機材は協力して、スムーズに進んだと考えています。

インフラ整備においては具体的にどのような点がポイントでしょうか

石井:

モバイルPCの導入と、情報漏えい対策という点でしょうか。

当社のPCは先ほどご紹介した Flex Work Place によりPC本体にデータを残さない、「データレスPC」化していますので、セキュリティー対策面で人事が心配することは何もありませんでした。

テレワーク対応のセキュリティー面で課題なのは、自宅で使う時のセキュリティー対策が個人任せになっていることが多いと思いますが

石井:

以前からセキュリティー対策には取り組んでいたので、すでに社員の意識は高くなっていたのではないかと思います。

特にデータレスPC化によって、社員のITリテラシーに関係なく漏えい対策ができていたので、問題になることはありませんでした。

もう一つ、社外にPCを持ち出すとデータの消失リスクや、社内のデータにアクセスできないといったデータ保全の問題も出てきますが、いかがでしょうか。

石井:

その辺のリスク、課題についてもデータレスPCでクリアしているので、問題とは考えていません。

したがって、社員に対しても、「会社のPCは安全なので、業務を行う際は会社のPCを使うこと」ということだけをアナウンスしています。

なるほど、「データレスPC」というのがカギなわけですね。田中さん、技術的な観点からご説明いただいてよろしいでしょうか

石井:

はい。

「データレスPC」は、先ほど石井の話にも出てきましたが、PCの中にデータを残さないというソリューションです。

「データレスPC」は Flex Work Place Passage/Passage Drive というソリューションによって実現されています。

Passage/Passage Drive は Windows PCのデータをPCに保存せず、すべてオンプレミスのサーバー (Passage) や Microsoft のオンラインストレージ OneDrive に保存します。

したがって、PCが故障や紛失してもデータは保存されますし、仮に盗難に遭っても、PC内からデータが漏えいすることはありません。

横河レンタ・リースで使用しているPCは大半がデータレスPCなので、常に情報漏えい対策がなされています。

「データレスPC」化以降に入ってきた新入社員などは、それが当然となっているので、お客さま先でPCにデータがたくさん入っていると聞くと、かえって驚くと言っています。

働き方改革のインフラ整備としては Flex Work Place 以外の施策もありますか

田中:

そうですね。

私が入社して10年ほどになりますが、当時は固定席に、デスクトップPC、有線LAN、そしてNoteとファイルサーバー、さらに原則PCの持ち出しは禁止で、社外から接続する場合は許可制でVPN接続する必要がありました。

その後、何度か変遷を経て、今ではフリーアドレス、モバイルPC+無線LANとなり、メール、グループウエア、クラウドストレージ、Web会議、そしてオフィスアプリケーションはすべて Microsoft 365 に統合、さらにデータレスPCとなり、PCの持ち出しがOKになりテレワークにも十分対応できる環境を整えることができています。

田中さんは今の状況でどのような働き方になっていますか

田中:

緊急事態宣言が出る前から、出社せずに外出先や在宅で仕事をする割合は増えていて、1週間で2日程しか出社していませんでした。

チームメンバーとは随時 Teams でミーティングを行いましたが、以前からやっていたので、その点では特に違和感はありませんでした。

今は緊急事態宣言を受けて、全員在宅勤務に移行していますが、比較的スムーズにコミュニケーションできていると思います。

コロナ禍以前でも、例えば昨年の台風の際にも迷うことなく在宅勤務をして、不安になることはありませんでしたし、私のチームのメンバーでけがをして出社できなくなったものがいましたが、在宅でできる業務を進めることができました。

また私事ですが、まだ幼い子供がおりますので、通勤に要していた時間を有効活用でき、時間の自由度が高まり、保育園の送迎をする時間を作ることもできています。

このように、ワークライフバランスの観点からも、テレワーク環境の恩恵を十分に受けていると思います。

横河レンタ・リースのPC運用環境

最後に皆さんから一言ずついただけますでしょうか

白河:

今は緊急対応ということで皆さん頑張っていらっしゃいますが、コロナ対応が長期化することも考えられます。

今後、このパラダイムシフトを「緊急だったからしようがない」ということで無駄にするのではなく、社員が自律的に働く環境づくりとして、会社にとっても、それぞれの社員にとっても価値あるものにできるよう、次につなげることが大切だと思います。

そして、最終的には評価が重要となってきます。

これまではプレゼンスも評価となっていましたが、これからは直接顔をあわさなくても、きちんとマネジメント・評価できる体制をこのパラダイムシフトの中で構築していく必要があります。

イノベーションを起こすには、多様性が重要と言われますが、多様性を求めるのであれば、多様な働き方ができない限り、絵にかいた餅に終わってしまいます。

これからは、単に効率を求めるだけでなく、さまざまな働き方ができる体制づくりを、今回のことをチャンスとして取り組んでいくことが大切だと思います。

石井:

テレワークはすぐには成功しません。

したがって、ともかくやり続けることが大切だと思います。

田中:

現在、横河レンタ・リースでは、テレワークの支援策をいろいろ行っています。

この状況を乗り越えるため、さまざまなご支援ができると思いますので、ぜひ当社ホームページなどをご覧いただき、ご相談いただければと思います。