横河レンタ・リースが考える Device as a Service

PC管理

- 公開:

- 2019/11/30

本コラムでは新しい形のPC利用の在り方である ”Device as a Service” について紹介します。

Software as a Service のハードウエア版と呼ばれる Device as a Service ですが、IT 業界でもまだ取り組みが始まったばかりであり、その形が定まったものではありません。

レンタルPCを主軸ビジネスとする横河レンタ・リース (以下、当社) が考える ”Device as a Service” の在り方について、Software as a Service や他の業界の事例を基にひもといていきます。

“as a Service” とは?

まず、本日のテーマである ”Device as a Service” (以下、DaaS) とは、まだ業界全体で取り組みが始まったばかりで、いわゆる「諸説」あります。

つまり、まだ考え方が固まっていない、ということをご承知おきください。

では、“as a Service” とは何でしょうか。

IT業界で “as a Service” が最初に始まったのは、Software as a Service (以下、SaaS) です。

10年ほど前、当初は ASP (Application Service Provider) の外側を衣替えして言い方を替えただけではないのかなどと言われていました。

従来のソフトウエアが、サーバーハードウエア、そしてソフトウエアを自分たちで用意し、日々メンテナンスを行い、必要に応じてアップデートを行っていたのに対し、SaaS では、すべてクラウドサーバーで稼働し、管理者の手を煩わせることなくサービスとしてアプリケーションを使えるものです。

従来のソフトウエアから、SaaS で変わった大きなポイントは、ソフトウエアではサーバーやソフトウエアをユーザーが購入・導入して使うのに対し、SaaS ではライセンスの単位をユーザーにしてサブスクリプションとして提供しているという点と言えるでしょう。

さらに、クラウドを利用して、不特定多数のユーザーに SLA に基づいてユーザーダイレクトにオンラインでサービスを提供しているという点は、それまでの ASP とも大きく異なる点です。

ソフトウエアと SaaS の違い

| ソフトウエア | Software as a Service | |

|---|---|---|

| ライセンス単位 |

ハードウエア サーバー |

ユーザー |

| 調達方法 | 購入 | サブスクリプション |

| インストール | 管理者が作業 |

ユーザーダイレクト オンライン |

| アップデート | 管理者が作業 |

ユーザーダイレクト オンライン |

| フィードバックとサポート |

営業窓口 サポート窓口 (管理者経由) |

ユーザーダイレクト オンライン |

みなさんご存じの通り SaaS は定着しつつありますが、翻って DaaS はどうでしょうか。

今言われている DaaS の形が、ソフトウエアから SaaS に変わった考え方がそっくり欠落していて、単純に月額化したとか、パッケージにしたとか、サポートサービスが入っていれば DaaS ではないか、という考え方が増えているように感じています。

しかし、SaaS と同じように DaaS をとらえると、ユーザーに対してダイレクトにサービスを提供する、課金もユーザーに対してサブスクリプションで行われ、さまざまなサービスもユーザーダイレクトに、かつオンラインで提供されるものが本来の DaaS ではないかと考えています。

| ソフトウエア | Software as a Service | デバイス | Device as a Service | |

|---|---|---|---|---|

| ライセンス単位 |

ハードウエア サーバー |

ユーザー |

ハードウエア デバイス |

ユーザー |

| 調達方法 | 購入 | サブスクリプション | 購入 | サブスクリプション |

| インストール | 管理者が作業 |

ユーザーダイレクト オンライン |

管理者が作業 |

ユーザーダイレクト オンライン |

| アップデート | 管理者が作業 |

ユーザーダイレクト オンライン |

管理者が作業 |

ユーザーダイレクト オンライン |

| フィードバックとサポート |

営業窓口 サポート窓口 (管理者経由) |

ユーザーダイレクト オンライン |

営業窓口 サポート窓口 (管理者経由) |

ユーザーダイレクト オンライン |

“as a Service” の本質はユーザーに「価値をダイレクトに届ける」、ということに尽きると思います。

ユーザー体験に尽くせているのか、そのためにユーザーに直接サービスを届けられる仕組みになっているか、が “as a Service” のポイントです。

直接サービスを届ける仕組みという点では、クラウドの登場により、デジタルであらゆるものがユーザーダイレクトに届けられるようになってきたことにより、DaaS の提供も可能になってきたと言えます。

ここで、他の業界での「顧客体験に尽くす」モノの “as a Service” 化を見てみましょう。

自動車メーカーのフォードは、電動バイクの企業を子会社化し、駐車場で電動バイクを利用できるサービスを始めています。

自社の車で目的地近くの駐車場まで行く移動手段を、駐車場から目的地まで行く移動手段を提供することで、「生活の中で必要な移動全般を支援する」体験を提供しています。

また、同じくトヨタ自動車は、近年増えている自動車のマイナーチェンジに対応して、自動車のサブスクリプションモデルを提供。

常に新しい車に乗ることができるというサービスを提供しています。

これは「モノの所有に関する費用の月額化」で、まだ “as a Service” というところまでは行っていませんが、今後トヨタ自動車がどのようにこのサービスを進化させていくか注目していきたいと思います。

“Device as a Service” が求められる背景とは

少子高齢化社会が現実化し、若年層が少なくなってきているために、労働人口は右肩下がり。

企業はゆとりがなくなってきており、ビジネスに必須のPCとはいえ、手間をかけてはいられないという声をよく耳にします。

そこに輪をかけて、Windows 10 をはじめとするアップデートサイクルの短期間化。

IDCの調査によれば、今後のPCのリフレッシュサイクルは2.4年にまで短期化するとみられています。

ところが、日本ではPCの更新サイクルが世界屈指の長さです。

世界平均の4.3年、アメリカの4.5年はおろか、アジア平均の5.0年を超えて5.4年という更新サイクルです。

ところが、購入から4年を経過したPCは、故障率が3年目のPCの3.4倍になるという統計が出ています。

また、ある試算によれば、3年未満のPCと4年以上のPCを比較すると1台当たりの生産性コストが2.4倍、PCそのもののコストが2.2倍になると計算されています。

つまり、PCの長期使用が、従業員の生産性を低下させ、管理者の工数が故障対応に奪われてしまっているのです。

PCのリプレースは手間がかかり、またコストの面でなかなか承認が下りないという高いハードルがありますが、実は最新のPCをフル活用したほうが生産性を格段に上げることができます。

例えば、PCの性能を落とすものとして、ウイルススキャンがありました。

ウイルススキャンがかかると、PCが遅くなって使い物にならなくなるというのがこれまでの常識でした。

しかし、最新のハードウエアである Intel vPro プラットホームでは、ウイルススキャン処理をGPU (グラフィックチップ) に任せてしまうので、CPUのパフォーマンスを落とすことはありません。

つまり、常に最新のデバイスを使い続けることができれば、より生産性を上げることは難しくないのです。

労働力人口の不足、加速するアップデートサイクル、多様化するデバイス・働く人・働き方など、問題は山積しています。

さらに、働き方改革というのも、管理者にとっては重い足かせになってきます。

それは「いつでも・どこでも」を実現すると、サポートも「いつでも、どこでも」を求められるからです。

現在の多くの企業において、PC運用はネガティブなループが発生しているという話をよく聞きます。

これまでお話してきたように、PC運用管理に工数が割けないために、負担のかかるリプレースが短期間で行えない、そのためにPCを長く使い、故障が多くなるというサイクルです。

ここに「加速するアップデートサイクル」「多様化するデバイスと働く人と働き方」というテーマが加わったらとても対応に手が回らなくなります。

結果的にユーザーの生産性を落とし、社員のモチベーションを落とすという経営問題にまで発展することもあります。

運用管理に工数がかかっているのなら、アウトソーシングという解決方法があるのでは、という考えもあります。

しかし、日本ではPC運用をアウトソーシングすることは非常に困難です。

それは、日本のPC運用に「スタンダード」つまり標準がないからです。

企業では自社への最適化、つまりカスタマイズが大幅に行われ企業ごとに要件も大幅に異なっています。

さらに輪をかけて中小企業が多いため、社数、つまりバリエーションが多いわりに、個々の数が少ないので、「規模の経済」効果が効きません。

結果、アウトソーシングのコストも割高になってしまうのが現状です。

さらに、日本のアウトソーシングは「支援」が基本スタイルのため、結果的には主体者となる管理者が取りまとめや調整を行うこととなり、管理者の工数が減るどころか増えることになりかねません。

つまり、PC運用をアウトソーシングできるようにするには、PC運用を抜本的に変える必要があるのです。

”Device as a Service” に求められるのは、この変革です。

具体的には

- 管理者に負担をかけない

→管理者がまとめない

可能な限り自動で運用が回る - 多様なユーザーニーズに応える

→わかりやすい、シンプルなセルフサービス - 標準化、コストが最適化されている

→ベストプラクティス カスタマイズ不要

これが実現できて初めて、”Device as a Service” は従来のアウトソーシングとは一線と画すものになるのです。

“Device as a Service” とは

では、横河レンタ・リースが考える ”Device as a Service” とはどのようなものなのでしょうか。

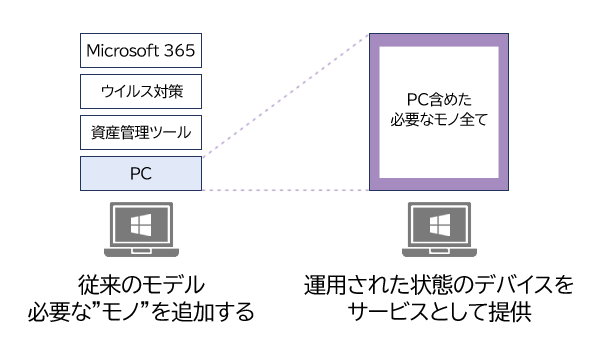

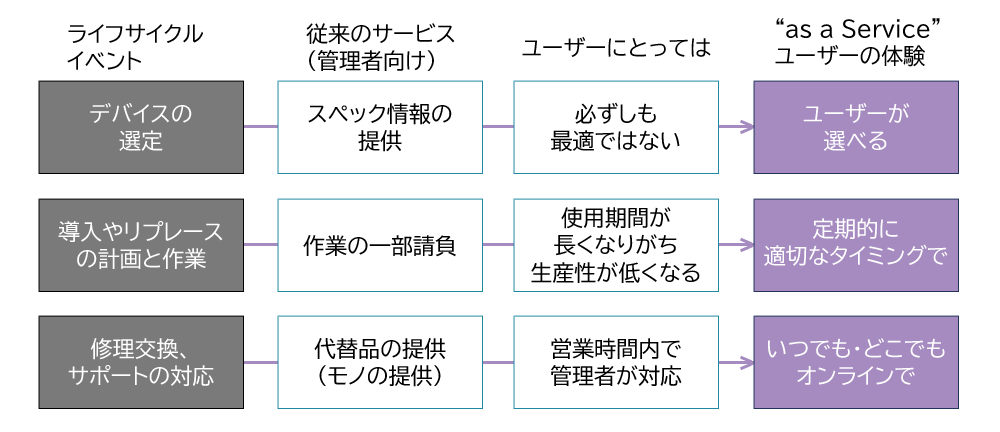

従来のモデルが、必要な “モノ” を追加していくのに対し、DaaS では、運用された状態のデバイスをサービスとして提供するのが大きな違いだと考えられます。

さらにPCをユーザーへダイレクトに提供して、顧客のPC体験に尽くす必要があります。

これまでのモデルでは、“モノ” であるPCの管理は、一部アウトソーシングも利用しながら管理者が行っていました。

管理者がモノを調達し、モノを中心に管理して、ユーザーへ提供していました。

これに対し、DaaS はユーザーが個々に直接デバイスをサービスとして受け、管理者はサブスクリプションという契約のみを管理します。

デバイスは定期的にアップデートされますので、常に最新の環境が使えるようになります。

機種の選定はユーザーが行い、調達やリプレースはベンダーの責任となります。

従来、資産管理が必要だったのは、PCに対して人が介在していたからでした。

人 (ユーザー) が増えればPCやソフトウエアを調達し、セットアップして渡します。

人が減ればPCを引き上げます。

このために管理が必要でした。

しかし、DaaS ではユーザーが直接調達を行いますので、管理者はデバイスを直接管理する必要はありません。

したがって管理者のPC管理負担業務が不要となります。

これにより、PCのライフサイクルはユーザーを中心に回るようになり、工数不足を悩んでいた管理者はその業務負荷から解放されることになるのです。

次の表は、”Device as a Service” において自動でユーザーに直接提供できるサービスをまとめたものです。

まさにPCの使用体験を変革させるモノになっていると思います。

ただし、このような ”Device as a Service” を受けるには、企業側が変わる必要があります。

つまり、PC運用を標準的なものに合わせて行く必要があります。

繰り返しになりますが、”Device as a Service” はまだ固まったものではありませんし、当社でも現状はまだサービス化はしておりませんが、近い将来準備が整ったら、すぐに提供可能になるでしょう。

“Device as a Service” 時代にむけてやっておくべきこと

ぜひ、”Device as a Service” の恩恵を受けるために、次のことに取り組んでください。

- アプリは、なるべくサブスクリプションモデルのものを選ぶ

スタンダードなアプリを選び、マニアックに走らない - 3つの心構えを大切にする

-無駄を省く、頑張らない

ユーザーに対して過剰なサービスではなく、適切なサービスレベルの提供する

-予算を取る

適切なコストを使って適切なサービスを受ける

-強い心を持つ

経営者を説得する - 押さえておく技術

—IDaaS (認証クラウドサービス)・ゼロトラスト

多様な働く人、働き方、デバイスに柔軟に対応するには、ユーザー自身でやってもらう「セルフサービス」という点が重要になります。

ユーザーにやってもらうという点においては、トップのコミットメントも重要です。

とはいえ、それがユーザーの負担になっては本末転倒です。

誰でもパッと見てわかる操作を提供するということのように「ユーザー体験に尽くせているか?」が大切です。

ユーザーに負担を強いるようであれば、ユーザーの理解は期待できないでしょう。

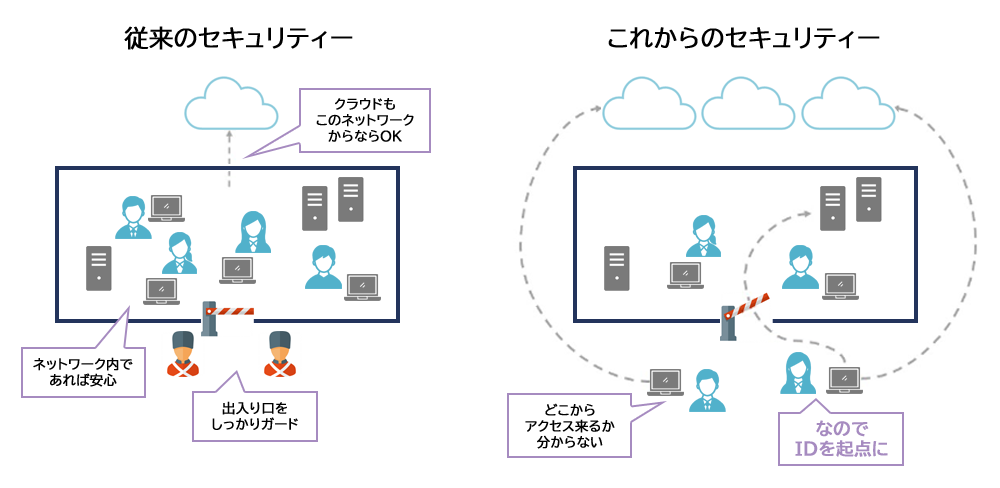

最後に “as a Service” を使うために押さえておくべき技術があります。

「管理者を介さない」=「ユーザーダイレクト」を実現するには、ユーザーを特定するIDが必要となってきます。

クラウドを通じてサービスを受けるには、サービス提供事業者がIDを起点にユーザーを認識しなければならなくなるからです。

特に、従来のようなクローズドな社内ネットワークと異なり、さまざまなクラウドサービスを使うにはゼロトラストと呼ばれるオープンな環境で使うことを前提とした、Azure AD に代表される IDaaS を使う必要があります。

“as a Service” には必須の技術ですので、ぜひ今から学んでおいてください。

重要度が増す、ID