インテル CPUの世代を一覧で解説。性能差や見分け方は?

作成日:2023/03/30

更新日:2026/02/12

インテル CPUの世代を一覧で解説。性能差や見分け方は?

PCの性能や快適さを左右する要素のひとつがCPUです。

なかでもインテルのCPUは、世代ごとに性能や機能が大きく進化しており、選ぶモデルによって得られる体験が異なります。

近年はAI処理に対応したインテル Core™ Ultra プロセッサー・ファミリーが登場し、従来の「インテル Core プロセッサー・ファミリー (いわゆる “Core i シリーズ”) 」との違いも注目されています。

本記事では、インテル CPUの世代ごとの特長を整理し、最新世代の動向や選び方のポイントをわかりやすく解説します。

\ 情シスの方、必読の関連情報 /

● 新しいPCへの入れ替えをスムーズに。セキュリティーも強化できるデータレスPCツール

- 目次 -

1. インテル CPU の世代一覧

2. インテル CPUの世代別の性能差比較

3. インテル Core プロセッサー・ファミリー / インテル Core Ultra プロセッサー・ファミリー の世代の見分け方

4. Windows 11 は第8世代 インテル Core プロセッサー・ファミリー以降のみインストール可能

5. インテル CPUの Windows 11 への対応リスト

6. 搭載されているCPUの確認方法

7. インテル CPUのメリット・デメリット

8. インテル CPUの選び方

9. 導入コストを標準化できるレンタル導入がおすすめ

10. まとめ

インテル CPU の世代一覧

インテルのCPUは、世代を重ねるごとに構造や設計思想を進化させてきました。

特に第12世代 インテル Core プロセッサー・ファミリー以降では、高性能なPコア (Performance-core) と高効率なEコア (Efficient-core) を組み合わせたハイブリッド構成を採用し、処理性能と省電力性の両立を実現。

インテル Core Ultra プロセッサー・ファミリー (Meteor Lake) では、プロセッサー内にNPU (Neural Processing Unit) を搭載し、AI推論や生成AIワークロードに対応するなど、AI時代に適した設計へと進化を遂げています。

また、従来の「インテル Core プロセッサー・ファミリー」は「Core i シリーズ」とも呼ばれ、「インテル Core i5 プロセッサー」や「インテル Core i7 プロセッサー」などのように数字の前に「i」が付されていましたが、第14世代 インテル Core プロセッサー・ファミリー以降の製品では、順次「i」が廃止され、「インテル Core 5 プロセッサー」のように簡潔な表記へと変更されています。

こうしたブランド名の再編により、性能区分や製品のポジションが明確化され、選択基準としての分かりやすさが向上しています。

また、インテル Core Ultra プロセッサー・ファミリーの最新のシリーズ2では、デスクトップは Core Ultra 200S (Arrow Lake) 、薄型ノートは Core Ultra 200V (Lunar Lake) が中心です。

インテル Core プロセッサー・ファミリー

| 世代 | 主な開発コード | 主な対応ソケット | 販売開始年 |

|---|---|---|---|

| 第1世代 | Nehalem / Westmere |

LGA1366 LGA1156 |

2008年 |

| 第2世代 | Sandy Bridge | LGA1155 | 2011年 |

| 第3世代 | Lvy Bridge | LGA1155 | 2012年 |

| 第4世代 | Haswell / Haswell Refresh | LGA1150 | 2013年 |

| 第5世代 | Broadwell | LGA1150 | 2014年 |

| 第6世代 | Skylake | LGA1151 | 2015年 |

| 第7世代 | Kaby Lake | LGA1151 | 2017年 |

| 第8世代 | Kaby Lake Refresh / Coffee Lake | LGA1151 | 2017年 |

| 第9世代 | Coffee Lake Refresh | LGA1151 | 2018年 |

| 第10世代 |

Ice Lake Comet Lake |

- LGA1200 |

2019年 2020年 |

| 第11世代 |

Tiger Lake Rocket Lake |

- LGA1200 |

2020年 2021年 |

| 第12世代 | Alder Lake | LGA1700 | 2021年 |

| 第13世代 | Raptor Lake | LGA1700 | 2022年 |

| 第14世代 | Raptor Lake Refresh | LGA1700 | 2023年 |

インテル Core Ultra プロセッサー・ファミリー

| シリーズ | 主な開発コード名 | 主な対応ソケット | 販売開始年 |

|---|---|---|---|

| シリーズ1 | Meteor Lake | - | 2023年 |

| シリーズ2 |

Arrow Lake Lunar Lake |

LGA1851 - |

2024年 |

インテル CPUの世代別の性能差比較

インテルのCPUは世代を重ねるごとに、製造プロセスやアーキテクチャ、処理性能、電力効率など、あらゆる面で進化を遂げています。

ここでは主な仕様を項目別に整理し、性能面での違いを比較します。

各世代の進化ポイントを理解することで、用途や目的に応じた最適なCPUを見極めやすくなります

プロセス

半導体の配線回路の線幅を示し、nm (ナノメートル) 単位で表されます。

プロセスが微細化されるほど半導体の密度が高まり、同一消費電力下でより多くの演算処理が可能となります。

これにより発熱の抑制や動作の安定化が容易になり、モバイルからハイパフォーマンスモデルに至るまで、幅広い環境で高いエネルギー効率を実現しています。

インテル Core プロセッサー・ファミリー

| 世代 | プロセス |

|---|---|

| 第1世代 | 45nm / 32nm |

| 第2世代 | 32nm |

| 第3世代 | 22nm |

| 第4世代 | 22nm |

| 第5世代 | 14nm |

| 第6世代 | 14nm |

| 第7世代 | 14nm |

| 第8世代 | 14nm |

| 第9世代 | 14nm |

| 第10世代 | 14nm / 10nm |

| 第11世代 | 14nm / 10nm SuperFin |

| 第12世代 | Intel 7 |

| 第13世代 | Intel 7 |

| 第14世代 | Intel 7 |

インテル Core Ultra プロセッサー・ファミリー

| シリーズ | プロセス |

|---|---|

| シリーズ1 | Intel 4 |

| シリーズ2 | Intel 3 / TSMC N3B |

コア数 / クロック周波数

CPUの中心的な役割を果たすのがコアです。

コア数が多いほど同時に処理できる作業が増え、クロック周波数が高いほど1つの処理を高速に実行できます。

第12世代 インテル Core プロセッサー・ファミリー以降の製品や、インテル Core Ultra プロセッサー・ファミリーでは、高性能コア (Pコア) と高効率コア (Eコア) を組み合わせるハイブリッド構成を採用し、処理内容に応じて最適な動作を自動制御。

これにより、応答性と電力効率の両立を実現しています。

インテル Core プロセッサー・ファミリー

| 第13世代 | 第14世代 | |

|---|---|---|

| インテル Core i9 プロセッサー | 24コア (8P+16E) / 6.0GHz | 24コア (8P+16E) / 6.2GHz |

| インテル Core i7 プロセッサー | 20コア (8P+12E) / 5.4GHz | 20コア (8P+12E) / 5.6GHz |

| インテル Core i5 プロセッサー | 14コア (6P+8E) / 5.1GHz | 14コア (6P+8E) / 5.3GHz |

| インテル Core i3 プロセッサー | 6コア (2P+4E) / 4.5GHz | 4コア (4P+0E) / 4.7GHz |

インテル Core Ultra プロセッサー・ファミリー

| シリーズ1 | シリーズ2 | |

|---|---|---|

| インテル Core Ultra 9 プロセッサー | 16コア (6P+10E) / 5.1GHz | 24コア (8P+16E) / 5.7GHz |

| インテル Core Ultra 7 プロセッサー | 16コア (6P+10E) / 5.0GHz | 20コア (8P+12E) / 5.5GHz |

| インテル Core Ultra 5 プロセッサー | 14コア (4P+10E) / 4.6GHz | 14コア (6P+8E) / 5.2GHz |

スレッド数

スレッド数は、同時処理可能な命令数を示します。

従来のインテル Core プロセッサー・ファミリーは、インテル ハイパースレッディング・テクノロジーにより効率を高めてきましたが、インテル Core Ultra プロセッサー・ファミリーでは、Lunar Lakeに続き、Arrow Lakeでもインテル ハイパースレッディング・テクノロジー機能を廃止し、新しいアーキテクチャに移行しました。

インテル Core プロセッサー・ファミリー

| 第12世代 | 第13世代 | 第14世代 | |

|---|---|---|---|

| インテル Core i9 プロセッサー | 24スレッド | 32スレッド | 32スレッド |

| インテル Core i7 プロセッサー | 24スレッド | 24スレッド | 28スレッド |

| インテル Core i5 プロセッサー | 16スレッド | 20スレッド | 20スレッド |

| インテル Core i3 プロセッサー | 12スレッド | 8スレッド | 8スレッド |

インテル Core Ultra プロセッサー・ファミリー

| シリーズ1 | シリーズ2 | |

|---|---|---|

| インテル Core Ultra 9 プロセッサー | 22スレッド | 24スレッド |

| インテル Core Ultra 7 プロセッサー | 22スレッド | 20スレッド |

| インテル Core Ultra 5 プロセッサー | 18スレッド | 14スレッド |

キャッシュ

キャッシュメモリは、CPUが頻繁に参照するデータを一時的に保持するためのメモリ領域です。

容量が大きく、アクセス効率が高いほど、データ転送の待機時間が短縮され、全体の処理速度が向上します。

インテル Core Ultra プロセッサー・ファミリーでは、階層構造を最適化することで、演算処理やAI推論など継続的な演算タスクにおいても安定した性能を発揮します。

インテル Core プロセッサー・ファミリー

| 第13世代 | 第14世代 | |

|---|---|---|

| インテル Core i9 プロセッサー | 36MB Intel Smart Cache | 36MB Intel Smart Cache |

| インテル Core i7 プロセッサー | 30MB Intel Smart Cache | 33MB Intel Smart Cache |

| インテル Core i5 プロセッサー | 24MB Intel Smart Cache | 24MB Intel Smart Cache |

| インテル Core i3 プロセッサー | 12MB Intel Smart Cache | 12MB Intel Smart Cache |

インテル Core Ultra プロセッサー・ファミリー

| シリーズ1 | シリーズ2 | |

|---|---|---|

| インテル Core Ultra 9 プロセッサー | 24MB Intel Smart Cache | 36MB Intel Smart Cache |

| インテル Core Ultra 7 プロセッサー | 24MB Intel Smart Cache | 30MB Intel Smart Cache |

| インテル Core Ultra 5 プロセッサー | 18MB Intel Smart Cache | 24MB Intel Smart Cache |

メモリ

CPUごとに対応するメモリ規格は異なります。

DDR4 / DDR5 などの規格や速度の違いは、システム全体の快適さに大きく影響します。

インテル Core Ultra プロセッサー・ファミリーは最新の DDR5 および LPDDR5X 規格に対応し、AI処理にも最適化されています。

なお、最新のインテル Core Ultra 200V シリーズ・プロセッサーは、メモリが統合され、オンパッケージとして供給されています。

インテル Core プロセッサー・ファミリー

| 世代 | メモリ規格 |

|---|---|

| 第1世代 | DDR3 |

| 第2世代 | DDR3 |

| 第3世代 | DDR3L |

| 第4世代 |

DDR3 DDR3L LPDDR3 |

| 第5世代 |

LPDDR DDR3L DDR3L-RS LPDDR3 |

| 第6世代 |

DDR3 DDR3L DDR4 |

| 第7世代 |

DDR3L LPDDR3 DDR4 |

| 第8世代 |

DDR3L LPDDR3 DDR4 |

| 第9世代 |

LPDDR3 DDR4 |

| 第10世代 |

DDR3L LPDDR3 DDR4 LPDDR4 |

| 第11世代 |

DDR4 LPDDR4X |

| 第12世代 |

DDR4 LPDDR4X DDR5 LPDDR5 |

| 第13世代 |

DDR4 LPDDR4X DDR5 LPDDR5X |

| 第14世代 |

DDR4 DDR5 |

インテル Core Ultra プロセッサー・ファミリー

| シリーズ1 |

DDR5 LPDDR5X |

| シリーズ2 |

DDR5 LPDDR5X |

消費電力 (TPD)

CPUの性能向上にともない、消費電力も変化します。

インテル Core Ultra プロセッサー・ファミリーは、PコアとEコアの組み合わせによってアイドル時の消費を抑制しつつ、必要に応じて性能を最大限に引き出します。

この仕組みにより、デスクトップPCでは高負荷時の安定動作を、ノートPCでは長時間のバッテリー駆動をそれぞれ実現しています。

インテル Core プロセッサー・ファミリー

| 第13世代 | 第14世代 | |

|---|---|---|

| インテル Core i9 プロセッサー | 35W~150W | 35W~150W |

| インテル Core i7 プロセッサー | 15W~125W | 35W~125W |

| インテル Core i5 プロセッサー | 15W~125W | 35W~125W |

| インテル Core i3 プロセッサー | 15W~60W | 35W~60W |

インテル Core Ultra プロセッサー・ファミリー

| シリーズ1 | シリーズ2 | |

|---|---|---|

| インテル Core Ultra 9 プロセッサー | 45W | 30W~125W |

| インテル Core Ultra 7 プロセッサー | 9W~28W | 15W~125W |

| インテル Core Ultra 5 プロセッサー | 9W~28W | 15W~125W |

インテル Core プロセッサー・ファミリー /

インテル Core Ultra プロセッサー・ファミリー の世代の見分け方

インテルのCPUは、長年にわたり「インテル Core プロセッサー・ファミリー」、いわゆる「Core i」シリーズとして展開されてきましたが、最新世代では名称体系が刷新され、「インテル Core Ultra プロセッサー・ファミリー」を含む新しいブランド構成へと移行しました。

これにより、性能区分がより明確化され、用途やニーズに応じたモデル選定が容易になっています。

ここでは、型番や表記から世代や性能を見分ける際の基本的なポイントを整理します。

プロセッサー・ナンバーで世代を判別

プロセッサー・ナンバー (型番) は、CPUの世代や性能クラスを識別するための基本情報です。

従来の「インテル Core プロセッサー・ファミリー」では、インテル Core 「i7-12700K」 プロセッサーのように「i」の後にパフォーマンスを示す数字が続き、ハイフンの後に続く最初の2桁が世代番号を表していました。

たとえば、この例の場合では、ハイフンの後にある「12」が第12世代を意味します。

一方、「インテル Core 5 プロセッサー」「インテル Core 7 プロセッサー」「インテル Core Ultra プロセッサー」 といった最新世代では、ナンバリング体系が簡素化され、3桁の数字で構成されます。

たとえば「インテル Core Ultra 7 プロセッサー 155H 」なら、「プロセッサー」の前にパフォーマンスを示す数字が入り、後に続く最初の1桁目がシリーズを表しています。

たとえば、この例の場合では、シリーズ1に属したモバイル向け高性能モデルと判別できます。

この変更により、世代と性能区分をより直感的に把握できるようになっています。

末尾のアルファベットで性能を判別

インテルのCPUは、プロセッサー・ナンバーの末尾に付くアルファベットから、性能や用途を判別することもできます。

たとえば、デスクトップPCのアルファベットには、以下の種類があります。

| 末尾のアルファベット | 意味 |

|---|---|

| 表記なし | 通常のモデル。 |

| K |

オーバークロックに対応したモデル。 クロック周波数を制御でき、より高い処理性能が得られます。 |

| F |

内蔵グラフィックス非搭載モデル。 グラフィックスボードが別途必要となる分、価格が抑えられています。 |

| KF | KとF、双方の特徴を兼ね備えたモデル。 |

| KS | Kのクロック周波数向上モデル。 |

| T | 省電力モデルでクロック周波数が抑えられているモデル。 |

ノートPC・モバイルPC向けのプロセッサーの場合は、以下のようなアルファベットで判別することが可能です。

| 末尾のアルファベット | 性能 |

|---|---|

| H |

ハイエンド向けモデル。 高いグラフィック性能を兼ね備えています。 |

| HK | H・K統合モデルでオーバークロックが可能なモデル。 |

| HX | オーバークロックに対応した最上位モデル。 |

| P | ノートPC向けに最適化されたパフォーマンスを発揮するモデル。 |

| U | ノートPC向けの省エネ性能に優れたモデル。 |

| G1〜G7 | 新しい統合グラフィックス技術を搭載したモデル。 |

| V | AI処理への対応と高いグラフィックス性能に加え、 Windows 11 のAI機能を最大限に活用できるモデル。 |

オーバークロックを試したい方や、グラフィックボードを自分で選びたいゲーマーなど、具体的な用途が決まっている場合は、その要件に合うCPUが搭載されているか確認しておきましょう。

ブランド体系の変化と選定のポイント

ブランド再編によって、従来の「インテル Core プロセッサー・ファミリー」は、「インテル Core プロセッサー・ファミリー」および「インテル Core Ultra プロセッサー・ファミリー」へと再構築されました。

- インテル Core 3 プロセッサー / インテル Core 5 プロセッサー / インテル Core 7 プロセッサー:一般的なビジネス用途や日常利用を想定。

- インテル Core Ultra 5 プロセッサー / インテル Core Ultra 7 プロセッサー / インテル Core Ultra 9 プロセッサー:AI 処理やグラフィックス性能を重視した上位モデル。

特にインテル Core Ultra プロセッサー・ファミリーは、NPU (Neural Processing Unit) を標準搭載し、AI推論や生成AIを活用するワークロードに最適化されています。

従来のCPU中心の処理から、CPU・GPU・NPUが処理を分散することで負荷を軽減。

ビジネス環境からクリエイティブ用途まで、幅広いシーンで生産性の向上に寄与します。

Windows 11 は第8世代 インテル Core プロセッサー・ファミリー以降のみインストール可能

Windows 11 は、従来の Windows 10 より厳格なハードウエア要件が設定されており、CPU は第8世代 インテル Core プロセッサー・ファミリー以降が正式なサポート対象となっています。

この要件は、TPM 2.0 やセキュアブートなど新しいセキュリティー機能に対応するためのものであり、最新のインテル Core Ultra プロセッサー・ファミリーはこれらを標準サポートしています。

加えてNPU (Neural Processing Unit) によるAI処理にも対応しており、Windows 11 のAI機能を最大限に活用できます。

今後を見据えた安定した運用を維持するためにも、インテル Core Ultra プロセッサーの採用が推奨されます。

インテル CPUの Windows 11 への対応リスト

先に述べたように、Windows 11 では対応するCPUの世代が限定されています。

対象となるのは、第8世代 インテル Core プロセッサー・ファミリー以降のプロセッサーで、第7世代 インテル Core プロセッサー・ファミリー以前のCPUは Windows 10 のみ対応となります。

これから Windows 11 の導入を検討している場合は、まずお使いのPCに搭載されているCPUが対応しているかを確認することが重要です。

Windows 11 に対応しているインテル CPUの一覧は、以下の Microsoft 公式サイトから確認できます。

なお、CPU以外にも Windows 11 へアップグレードするには、メモリ容量やストレージ空き容量など、あらかじめ提示されているシステム要件を満たす必要があります。

詳細は以下のリンクから確認できます。

システム要件を満たしている場合は、サポートが終了する前にアップグレードを行うことを推奨します。

アップグレードは Windows の設定画面から「 Windows Update 」を利用するのが最も安全です。

手順の詳細は以下の記事を参考にしてください。

Windows 10 のサポート終了後も旧環境を使い続けると、セキュリティー更新が停止し、ウイルス感染や情報漏えいのリスクが高まる可能性があります。

ご利用中のPCが Windows 11 に対応していない場合は、Windows 11 搭載モデルへの買い替えやレンタル利用を検討するとよいでしょう。

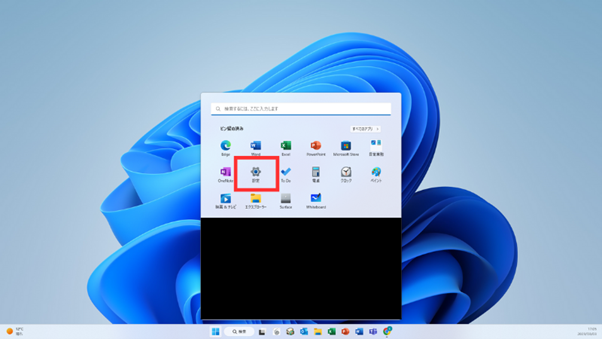

搭載されているCPUの確認方法

Windows PCに搭載されているCPUは、「システム情報」や「タスクマネージャー」など、OSの標準機能を使って簡単に確認できます。

ここでは、手軽にチェックできる2つの方法を紹介します。

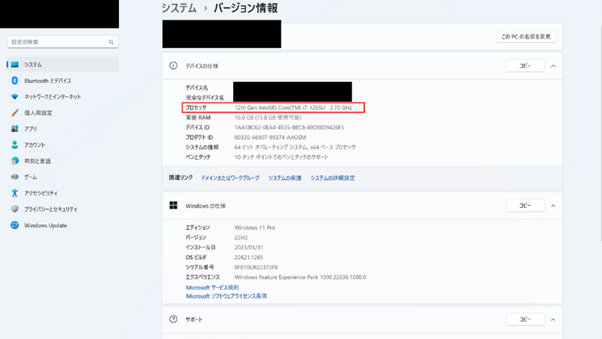

「システム情報」で確認する方法

1. スタートメニューから「設定」を開きます。

2. システムの「バージョン情報」を開きます。

3. 搭載されるCPUを確認

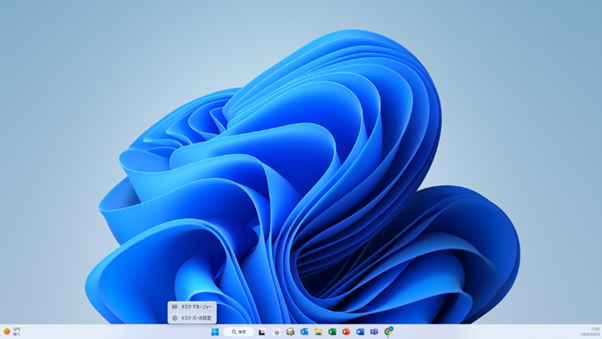

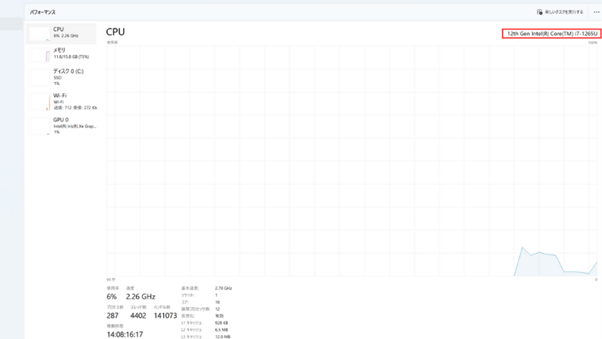

「タスクマネージャー」で確認する方法

1. タスクバーを右クリックして「タスクマネージャー」を開きます。

2. 「パフォーマンス」を開き、CPUを確認

どちらの方法も簡単に搭載されるCPUが確認できますので、自分の利用環境を知りたい場合に活用してみましょう。

インテル CPUのメリット・デメリット

インテルのCPUは、長年にわたりPC市場を牽引してきた代表的なCPUブランドです。

性能・安定性・互換性のバランスに優れ、法人利用からクリエイティブ用途まで幅広く採用されています。

一方で、高性能モデルではコストが上昇する傾向もあり、用途に応じた適切な選定が求められます。

ここでは、インテルのCPUを導入する際に知っておきたい主なメリットとデメリットを整理します。

メリット

- 高いシングルコア性能による応答性の高さ

ビジネスアプリケーションやオフィスソフトなど、単一スレッド処理が中心の作業において高い処理速度を発揮。

操作の滑らかさや応答性の高さが特長です。

- AI処理や生成AIへの最適化

最新の インテル Core Ultra プロセッサー・ファミリーでは、NPU (Neural Processing Unit) を標準搭載。

AI推論や生成AIのローカル実行が可能で、AIPCとして性能を発揮します。

- 電力効率と安定性の両立

Pコア / Eコアを組み合わせたハイブリッド構成により、負荷に応じて最適なコアを自動的に選択。

パフォーマンスと省電力性を両立し、長時間の稼働環境にも適しています。

- 豊富な採用実績と高い互換性

多くのメーカー製PCに採用されており、 Windows や主要業務アプリケーションとの互換性が高い点も安心材料です。

ISV (独立系ソフトウエアベンダー) との最適化実績も豊富で、業務用途での信頼性が確保されています。

デメリット

- 高性能モデルは価格が高め

ハイエンドモデル (インテル Core Ultra 9 プロセッサー、インテル Core Ultra 7 プロセッサーなど) は性能が高い一方でコスト負担も大きく、用途によってはオーバースペックとなる場合があります。

- 世代やラインナップが複雑

インテル Core プロセッサーやインテル Core Ultra プロセッサーなど、世代ごとのブランド体系が多岐にわたり、名称だけでは性能差を判断しにくい点があります。

選定時には世代や型番の確認が必要です。

- 外部 GPU を前提とする構成もある

一部の「F」付きモデルなどはGPUを内蔵しておらず、映像出力には外部GPUが必要となるため、用途によっては構成面での注意が求められます。

Intel と Ryzen の CPU の違いについてより詳しく紹介した記事もあるので、そのほかの点でも比較したい方はぜひご覧ください。

インテル CPUの選び方

インテルのCPUは、ビジネス利用からクリエイティブ制作、モバイルPCまで幅広いラインナップを展開しています。

性能や価格のバランスはモデルやシリーズによって異なり、用途に応じた適切な選定が重要です。

ここでは、代表的な利用シーンごとに最適なCPUの選び方を整理します。

基本的なビジネス用途

近年のビジネスでは、従来の資料作成やメールの送受信といった作業だけでなく、ビデオ会議や高精細な画像を含む資料作成など、用途の幅が広がっています。

そのため、最低でもインテル Core 5 プロセッサー以上が推奨されます。

最新のインテル Core Ultra プロセッサーであれば、NPU (Neural Processing Unit) を活用したAI機能を使いながら軽快に動作し、将来的な業務ニーズにも余裕を持って対応できます。

AIパソコン (AI PC) の用途別に必要なスペックの目安や導入時の注意点を紹介もあわせてご確認ください。

クリエイティブ用途 (動画編集・3DCGなど)

動画編集や3DCG制作、複数のアプリを並行して動かすような負荷の高い作業ではインテル Core 7 プロセッサー以上のモデルが推奨されます。

特に最新のインテル Core Ultra プロセッサーは、PコアとEコアの最適化に加え、AI処理を高速化するNPU (Neural Processing Unit) を搭載しているため、生成AIの活用や高解像度映像の処理においても優れた性能を発揮します。

Windows 11 を快適に使う場合

Windows 11 を快適に利用するには、PコアとEコアを組み合わせたハイブリッド構成を採用する、第12世代 インテル Core プロセッサー以降の製品、または インテル Core Ultra プロセッサーを選ぶと安心です。

インテル Core Ultra プロセッサー搭載PCであれば、高い処理能力はもちろん、電力効率にも優れており、将来のAI活用を見据えた選択肢としても最適です。

Windows 11 のPCを使用する際のおすすめの CPU のスペックに関する記事もあわせてご確認ください。

導入コストを標準化できるレンタル導入がおすすめ

生成AI時代の業務では、インテル Core Ultra プロセッサー・ファミリーを搭載したAIPC のような高性能機種が求められますが、その分コストも高くなりがちです。

こうした課題を解消する手段として有効なのが、"レンタルPCの活用"です。

初期投資を抑えつつ常に最新機種を利用できるため、運用や廃棄の手間も削減できます。

利用期間や台数を柔軟に調整できるため、プロジェクト単位での導入にも最適です。

導入をスムーズに進めたい企業には、Cotoka™ for PC の活用もおすすめです。

Cotoka for PC なら、機種選定やセットアップを情シスが一手に担う必要はありません。

あらかじめ用意されたプラットフォーム上で、ユーザー自身が業務に合ったPCを選択することができます。

さらに Windows Autopilot による自動セットアップや、ヘルプデスク・センドバック対応などにより、PCライフサイクル全体を自動化できます。

情シスの運用負担を大幅に軽減するだけでなく、用途に応じたCPU・スペック選定にも柔軟に対応することで、ユーザー満足度と運用効率化を両立できます。

※ 当社調べ

まとめ

インテルのCPUは、世代を重ねるごとに性能・省電力性・安定性を高め、幅広い用途に対応できる総合力を備えています。

特に インテル Core Ultra プロセッサー・ファミリーは、AI処理を担うNPU (Neural Processing Unit) や高性能な内蔵グラフィックスを搭載し、ビジネスからクリエイティブ、AIワークロードまで次世代の PC活用を下支えする存在として注目を集めています。

一方で、高性能化に伴い導入コストが課題となるケースも少なくありません。

そのような状況において、レンタルPCの活用は初期投資を抑えつつ最新環境を導入できる有効な選択肢です。

運用や廃棄の負担を軽減でき、常に最新のインテルのCPUを活用することで、長期的なコスト最適化と業務効率の両立が可能になります。

AI活用が前提となるこれからの時代、安定性・拡張性・信頼性のバランスに優れたインテルのCPUを中心に、運用形態も含めた最適な導入プランを検討することが重要です。

実際に使ってみないとどんなスペックが自社にあっているか分からない場合や、状況に応じてすばやくPC環境を適応させたい場合は、PCレンタルもおすすめです。

最短1週間から希望期間でレンタルができるので、変化へ柔軟に対応することができます。

資料ダウンロード

"AI PC という選択肢が、3年先の働き方を変える?"

導入するかまだ迷っている方必見!

IT部門を取り巻く現状から解決策まで、解説していますので、ぜひご確認ください。