テレワークのために導入したVDIが生産性を悪化しかねない!?

その理由と解決策

2020年9月

政府の新型コロナウイルス 対策基本方針、そしてその後の緊急事態宣言を受けて、2020年春は多くの企業で全社的なテレワークが行われた。

緊急事態宣言解除後も「ニューノーマル」の一つとして、一定の水準でテレワークを推奨している企業も少なくない。

このような状況下で脚光を浴びたのが「VDI (仮想デスクトップ基盤)」だ。

VDIを使えば、高いセキュリティーを確保しつつ、テレワークのように時間や場所を問わず自分のPC環境を使うことができ、またOSやソフトウエアのアップデート管理も一元的に行えるため、ユーザーにとっても、管理者にとってもメリットがあることから、テレワークだけでなく運用管理の効率化の観点からも注目を集めている。

しかし、この度のコロナ禍による急激なテレワーク化で、VDIにもさまざまな難点があることが明らかになってきた。

環境によっては生産性を大幅に低下させる可能性もある。

本稿では、VDIのメリット、デメリットを改めて整理し、またVDIに替わるソリューションも紹介することで、快適で生産性を高めるテレワークの実現の一助になることを期待する。

今、企業に求められるITインフラとは

今回のコロナ禍では、いわゆるBCP (事業継続計画) 的な側面から注目されたテレワークだが、数年前から企業のテーマとなっていた働き方改革と生産性向上という観点からも、テレワークに適したITインフラを整えることは重要である。

少子高齢化が急激に進み、生産労働人口がすでに減少傾向にあるわが国において、企業力を高めるためには、人材の確保が必須である。

その一方で、ワークライフバランスや、介護・育児など、さまざまなニーズや事情を持つ従業員が増えつつある現在、会社内に従業員を縛り付けなければならない業務が多く残る企業は、不人気企業として、人材を集めることが難しくなっていくであろう。

さらにオフィスでもソーシャルディスタンスが求められる今、働く場所が社内に限られてしまう企業は、通常の事業すら難しくなってしまうということになりかねない。

さらに求められるのは生産性だ。

コロナ禍で明らかになった「紙文化」「ハンコ文化」のように、業務のIT化の遅れは諸外国と比較した日本の生産性の低さを改めて浮き彫りにしたと言えるだろう。

このような課題を払拭 (ふっしょく) するため、今現在、各社のIT部門は「生産性の高いテレワーク環境」を構築するという命題が与えられていると考えて過言ではないだろう。

VDIの仕組みをおさらいする

では、テレワーク環境としてVDIはベストソリューションなのかを考えてみたい。

その前に、VDIの仕組みについておさらいしてみよう。

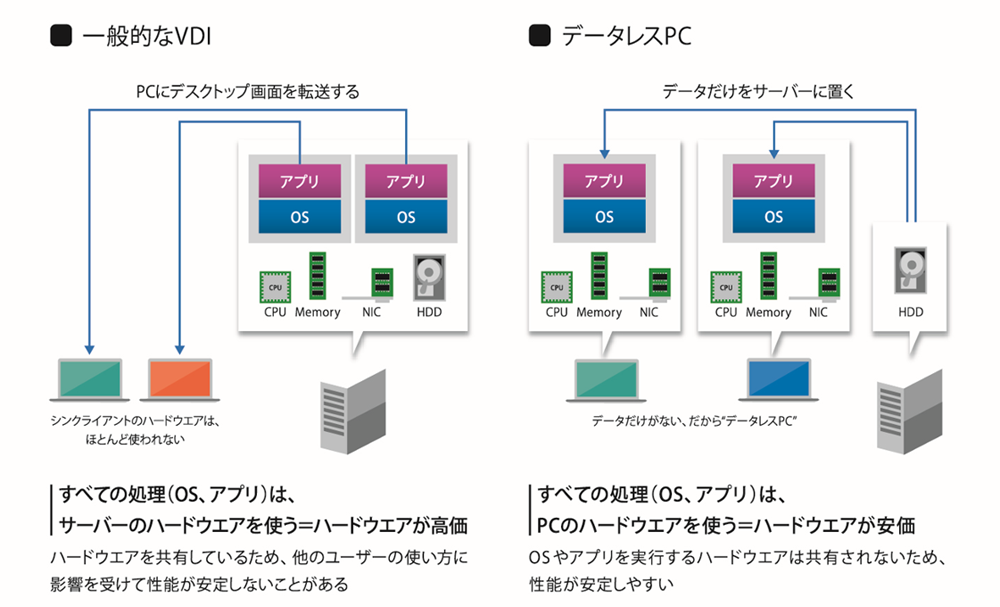

VDI (仮想デスクトップ基盤) とは、コンピューターの仮想化技術を使い、サーバー上に仮想的なPC (仮想マシン:VM) を多数稼働させ、その上にOSやアプリケーションが動作するデスクトップ環境 (仮想デスクトップ) を用意。

そこにクライアント端末からリモートでアクセスする仕組みである。

仮想デスクトップとクライアント端末の間は、画面の表示情報とキーボードやマウスの情報しかやり取りされない仕組みで、データそのものはサーバー内で使用・保存され、クライアント端末側に来ることはない。

さらに、VPN (仮想プライベートネットワーク) を併用し、画面表示情報やキーボード・マウスの操作情報も暗号化することで、テレワーク・リモートワークなど、社外からのアクセスでも安全に使うことができる。

VDIは本当に理想的なテレワーク環境なのだろうか

このように高いセキュリティーを誇り、最近では仮想化技術の向上や、サーバーの高性能化により、実用的な速度で使えるようになったVDIだが、弱点もある。

それが、ネットワークの速度に依存するという点と、ブートストームともいわれる、一時的な速度の低下だ。

先にも触れた通り、VDIでは仮想デスクトップの画面をクライアント端末に転送する。

さまざまな圧縮技術が使われてはいるが、画像データを常に大量に送ることになるため、ネットワークの帯域をかなり使う。

このため、高速のLANで結ばれている社内であれば問題なく使えていても、自宅などインターネット回線があまり高速でない環境で使うと、場合によっては遅くて使い物にならなくなる可能性もある。

実際、2020年春の緊急事態宣言時には、建物内のネットワークが共用される集合住宅などでは、ネットワークの遅延が大きくなり、困った、という声も聞かれた。

VDIはCPUやストレージといったサーバーのハードウエアリソースが有効に使える一方で、限られたこれらのリソースを共用しているため、大きな負荷のかかる処理が行われると全体に影響を与えることがある。

これが顕著に表れるのがブートストームだ。

仮想マシンを起動する、つまりOSを起動する際は、CPUやディスクなどに大きな負荷がかかる。

これが朝の始業時に一斉に仮想マシンを起動するような状況になると、サーバー全体に大きな負荷がかかり、起動までに何十分もかかってしまうことがある。

実際、とある企業ではコロナ禍で、今まで一部の従業員しか使っていなかったVDIを、テレワーク化で全社的に使うようになったため、このブートストームが発生。

仕方なく、「9時から働く人」「9時半から働く人」「10時から働く人」と分けて、どうにか対処したという。

これでは生産性を上げるどころか、大きく低下させてしまっているのではないだろうか。

もう一つの弱点はコストだ。

仮想デスクトップ環境を一定のパフォーマンスで動かすには、それなりハードウエアリソースが必要となる。

一般的なPC (ファットクライアント) と比較して、サーバーのハードウエアは信頼性が高い分、価格も高価であり、同等の仮想マシンを用意するとなると、かなり高くつくのが現状だ。

さらには、リモートアクセス用のクライアント端末も必要となるため、通常のPC運用の数倍のコストは覚悟する必要がある。

実は相性があまりよくない Windows 10 とVDI

2020年1月の Windows 7 サポート終了を受けて、今やデスクトップOSの主流となった Windows 10。

実はこの Windows 10 環境はVDIとの相性があまりよくない。

その理由の一つが、Windows 10 のGUIに採用されている「Fluent Design System」という仕組みだ。

一番なじみ深いのはウインドの背景がうっすらと透過して見える、という表示効果だろう。

OSだけでなく、Office などのアプリケーションでも使われている Fluent Design System の画像処理を担うのはGPUであり、GPUは内部に持つ画像処理用のハードウエアを使う「ハードウエアアクセラレーション」によって高速に処理を行っている。

ところがVDI環境では、コストがかかることもあって、一般的にGPUを使わずCPUだけでこの画像処理を行うため、そのまま「Fluent Design System」を使うとCPUに余分な負担をかけることとなる。

つまり仮想デスクトップの台数分だけその負荷がサーバーにかかることになる。

そのため、Windows 10 の表示効果を切る設定で運用しているVDIも少なくない。

このような環境では、ウインドの透過がなく、フォントの表示もギザギザしたものになっており、Windows 10 の良さが損なわれてしまっていると言えるだろう。

「ファットクライアント」と「データレスPC」という選択

VDIの大きなメリットに、データがサーバーの外に出ることなく使えるということがあった。

確かにセキュリティーは強固なのだが、その分、ITインフラに対して大きな投資が必要となってくる。

そこで、テレワーク環境におけるリスクについて改めて考えてみよう。

最大のリスクは業務で使うPCを持ち出すことによって生じる情報の漏えいや紛失のリスクだろう。

これらのリスクは、PCを使用していないときこそ高いのであって、目の前にPCがあって使っている時には生じにくいトラブルだ。

そこで、使う時にだけデータをクライアント端末に持っていて、使い終わったらクライアント端末内からはデータがなくなってしまえば、データの漏えい・損失リスクを大幅に低減できるはずである。

それを具現化したのが「データレスPC」だ。

データレスPCは、データを使う時のみサーバーからダウンロードし、ファットクライアント (いわゆるフルスペックのPC) を使ってPC上のアプリケーションでデータを操作・編集を行う。

作業が終わりアプリを閉じれば、自動的にサーバーにデータが保存され、クライアント端末からは削除する。

データレスPCなら、ファットクライアントの性能を最大限生かしてアプリを使うことができ、VDIとは異なりネットワークがつながらなくても操作を続けることができる。

つまり全社テレワークとなっても、VDIのように過度にネットワークやサーバーに負荷をかけることがないので、対策として就業時間をずらしたり、サーバーやネットワークに大きなコストをかける必要もなくなり、PC操作において従業員の生産性を低下させることもない。

横河レンタ・リースの「Flex Work Place Passage/ Passage Drive」なら、1クライアントあたり月額数百円で、このデータレスPCが実現可能だ。

つまり、VDIの1/10ほどのコストで、テレワーク環境におけるデータ漏えい・損失リスクを大きく低下させることが可能だ。

ユーザー体験と生産性、コストをトータルで考える

コンプライアンスやセキュリティー、業務システムの都合上、外部にデータが持ち出せないことを求められている環境ではVDIへの投資価値もあるであろう。

しかし、多くの業務では、データ保全とそこから得られるメリット、収益のバランスを考慮するとVDIはバランスが良いとは言えない。

さらに、今回の緊急事態宣言下での緊急避難的テレワークで露見したように、ネットやハード環境の影響で、VDIは結果的に生産性を下げてしまったという例も考慮すると、特に全社的なテレワークを考慮した場合、必ずしもVDIはベストソリューションとは言えない。

「ウィズコロナ」ともいわれる現状において、これからますますテレワークへのシフトは進んでいくと考えられる。

さまざまなリスクの可能性、コスト効率、生産性などを加味しつつ、さまざまなテレワークソリューションを検討し、導入することをお勧めする。