新人IT担当者必見!【バックアップ】基礎知識編!その2

作成日:2023/03/29

新人IT担当者必見!【バックアップ】基礎知識編!その2

前回、【新人IT担当者必見!【バックアップ】基礎知識編!その1】 と題して、そもそもバックアップとは何なのか?リストアとリカバリーの違いや、「RPO」「RTO」などの専門用語やその概念についてまとめました。

もし、まだご覧になっていない方がいらっしゃいましたら、ぜひともこの機会にお読みいただければと思います。

さて、今回のコラムでは「バックアップの基礎知識編その2」として、バックアップの「方法」や「種類」「形式」、それぞれのメリット、デメリットについて、もうちょっとだけ専門的なお話に進んでいきたいと思います。

「バックアップの方法」は大きく分けて2通りです

一般的に、停止したシステムからデータが収まったファイルなどを丸ごと読み出してバックアップすることを「オフラインバックアップ」、企業の情報システムなどで、サーバーはもちろん業務システムやアプリケーションを稼働状態のままバックアップすることを「オンラインバックアップ」と言います。

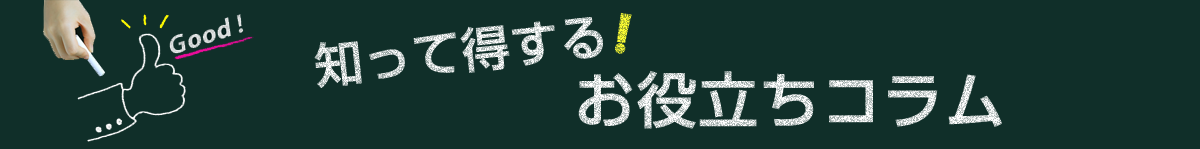

オンラインバックアップのイメージ

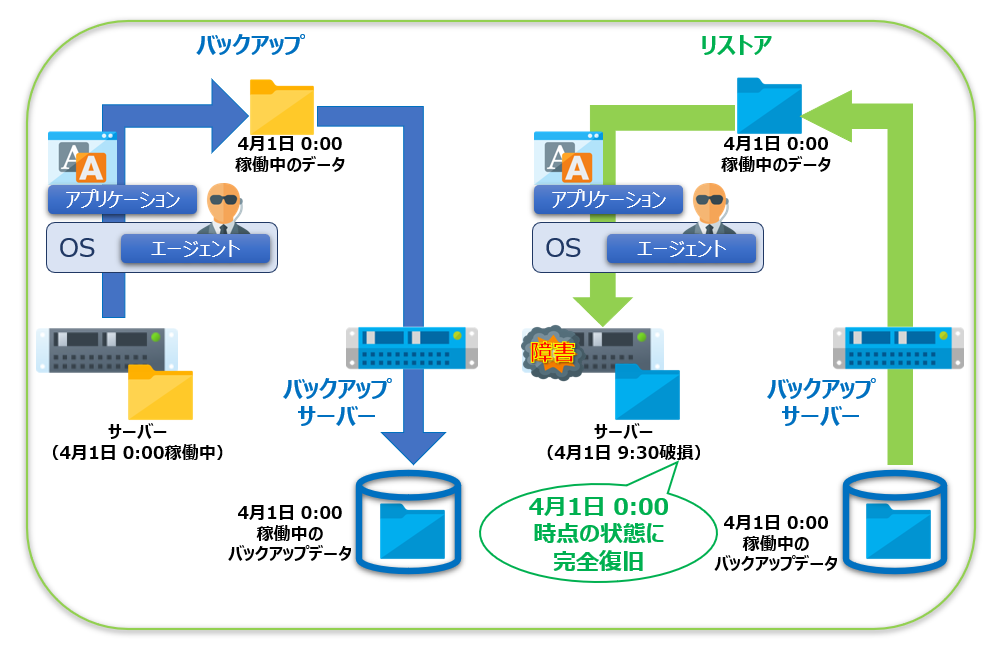

「オフラインバックアップ」では、データが破損した際に、バックアップデータを丸ごとリストアすることにより、バックアップ取得時点の状態に完全に復元することができます。

OSやアプリケーションなど、更新頻度が低く、バックアップ頻度も少ないシステムデータなどのバックアップに適しています。

オフラインバックアップのイメージ

「オンラインバックアップ」は、毎日バックアップすることが望ましいような、更新頻度の高いデータのバックアップに適しています。

サーバーやシステム、アプリケーションを稼働状態でバックアップするため、OSやアプリケーションごとに専用の「エージェント」が用意されています。

実際にバックアップデータを作成するのはアプリケーションで、バックアップソフトウエアはバックアップ先にバックアップデータを橋渡しする役割を担います。

「オフラインバックアップ」と「オンラインバックアップ」、どっちがイイの?

システムやサービスを停止することなくバックアップの取得が可能な「オンラインバックアップ」は、機能的にはとても優れているように見えるかもしれません。

ですが、サーバーへの負荷を考えると、業務時間外などのサーバーに負荷のかからない時間帯にしか実行することができません。

また、リストアを実施する際には、あらかじめアプリケーションを停止しなくてはいけない場合があります。

そのため、アプリケーションの仕組みやリストア手順をしっかりと確認した上でないと作業が行えないため、システムに関する高い知識が必要となります。

では、「オフラインバックアップ」はどうでしょうか。

「オフラインバックアップ」を行う場合、アプリケーションや各種サービスなど、システムを一時停止させてバックアップを行う事になりますので、サーバーが利用されていないタイミングを見計らって行う必要があります。

そのため、24時間365日、常にサービス提供を行っているようなシステムでは「オフラインバックアップ」という選択ができない場合もあります。

「オフラインバックアップ」と「オンラインバックアップ」はそれぞれに長所や短所があり、バックアップ対象のサーバーの特性に合わせて選択する必要があるという事です。

「バックアップウインドウ」についても十分な考慮が必要です

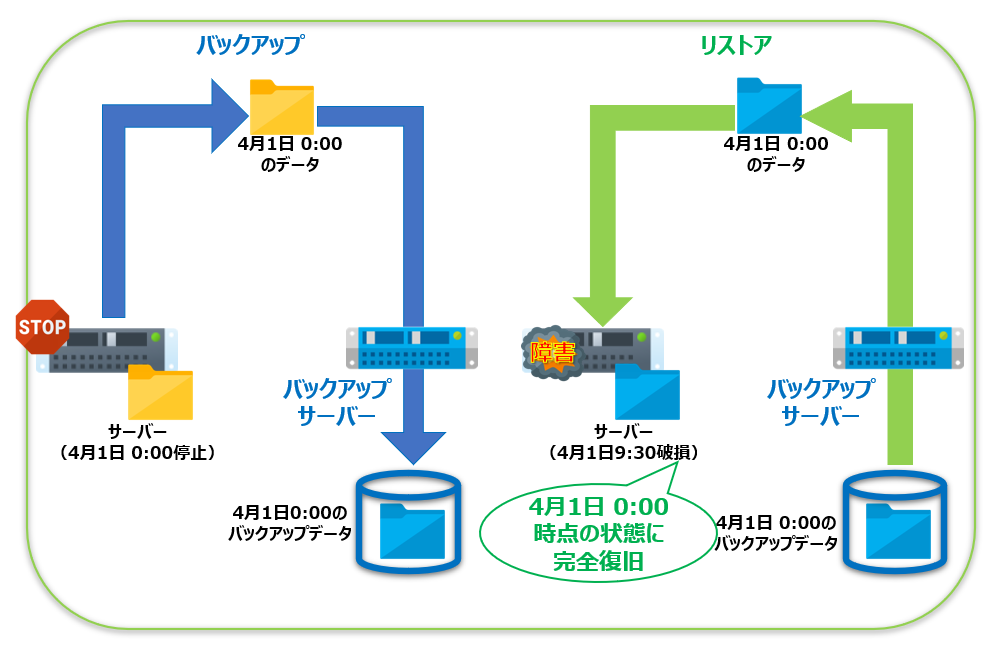

さて、バックアップ対象のサーバーの特性に合わせてバックアップを考えるにあたり、重要な要素の一つが「バックアップウインドウ」です。

データをバックアップするために、業務やシステムを停止することができる時間帯のことで、例えば、深夜0時から社員が出勤する朝8時までの間は使用停止としているサーバーであれば、「0時~8時までのバックアップ可能な時間」がバックアップウインドウになります。

バックアップウインドウと締め切りのイメージ

ここで問題になってくるのが、「社員が出勤する朝8時」には、バックアップが終了していなければならないという事です。

利用開始時間になってもバックアップが終わっていなかった場合、そのサーバーが提供しているサービスや状況によっては、多大な損失が発生してしまう可能性も考えられます。

システム導入時は利用者が少なくデータ量も少なかったため、当初想定していた「バックアップウインドウ」内で余裕をもって処理が終えられていましたが、事業の成長とともに利用者やデータ量が増え、最初に想定していた「バックアップウインドウ」内では収まらなくなってしまった、さらにはサービス拡大のため「バックアップウインドウ」自体を短縮しなければならなくなったという事例もよく見かけられます。

バックアップの「形式」や「種類」も組み合わせて、最適なバックアップを考える

ここまで、バックアップの「方法」と「時間」についてお話してきましたが、さらに「形式」と「種類」についても考えなければなりません。

この2つの要素もそれぞれにメリット、デメリットがありますので、しっかりとポイントを押さえておきましょう。

まずはバックアップの「形式」ですが、これも大きく分けて2通り、「ファイル単位」と「イメージ単位」になります。

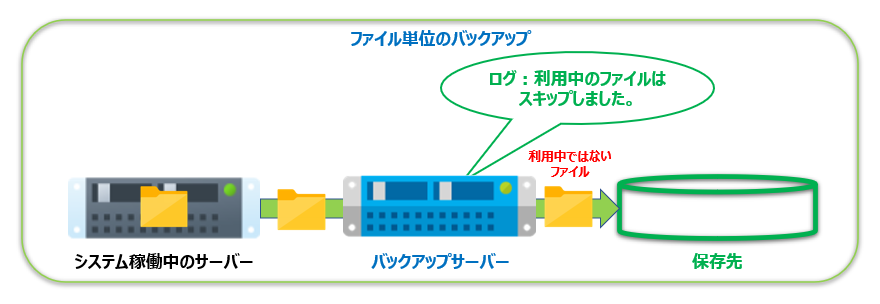

「ファイル単位」のバックアップは単純にファイルをそのままバックアップ (コピー) する、最もシンプルで一般的なバックアップと言えます。

ファイルの大小、形式を問わず、重要だと思われるファイルやディレクトリを通常とは違う場所、外部記憶媒体、ネットワークファイルサーバーなどにコピーする訳ですが、ただコピーを行ったのでは利用中のファイルはスキップされてしまい、実際に利用する際に「重要なファイルのコピーがない!」ということにもなりかねません。

ファイル単位のバックアップイメージ

そこで活用されるのが有償のバックアップソフトです。

バックアップが正常に終了しているか、ログなどで確認するにも手作業ではどうにもなりませんが、有償バックアップソフトであればバックアップの成否を毎回自動で指定のメールアドレスへ送ることも可能です。

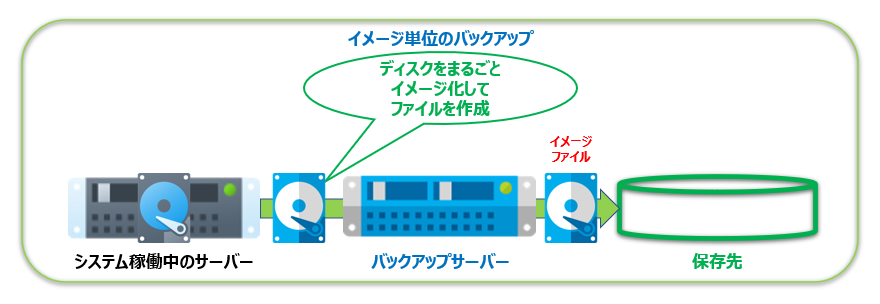

「イメージ単位」でのバックアップですが、「ディスクをまるごとバックアップ」すると思っていただくと分かりやすいのではないでしょうか。

対象の「ディスクを」複数のファイルやフォルダの階層構造を保ったまま「まるごと」複製したデータ (イメージファイル) にまとめ「バックアップ」しておき、障害が起こった際に「まるごと」戻せるようにしておく訳です。

イメージ単位のバックアップイメージ

「イメージ単位」でのバックアップは、システム復旧や環境の複製などによく使われる手段ですが、その手法的にバックアップ元と同サイズ程度のイメージファイルが生成されることが多いので、バックアップ先の容量や、前述の「バックアップウインドウ」に注意が必要です。

また、環境の複製などで、別サーバーにバックアップデータを展開した場合には、OSの持つユニークなID (UUID) の重複や、ドライバーが足りないなどの不具合が発生する可能性もあり、基本的には同スペックのサーバーに戻すことが推奨されます。

バックアップの「種類」にはどんなものがあるのか

さて、バックアップの「形式」が2つある事についてご説明しましたが、次はその「種類」についてです。

バックアップの種類には「フルバックアップ」の他に、「差分バックアップ」「増分バックアップ」「永久増分バックアップ」の、計4種類があります。

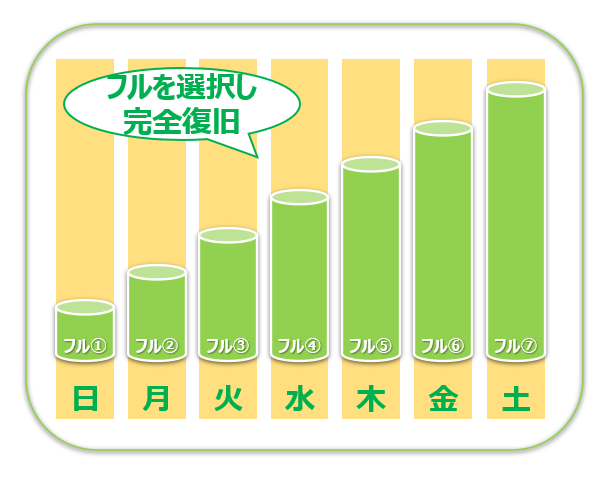

全てのバックアップデータをまとめて取得する「フルバックアップ」は、復元作業も含めて非常にシンプルですが、1回に転送するデータ容量が大きく非常に時間がかかります。

フルバックアップのイメージ

前述の「0時~8時まで」など、限りあるバックアップウインドウ内で処理が完了できない場合は、「フルバックアップ」と共に、更新されたデータのみ取得する「差分バックアップ」や「増分バックアップ」、「永久増分バックアップ」を組み合わせて考えなければなりません。

例えば、バックアップウインドウについて1週間単位で考えた場合、毎週日曜が定休日の企業であれば週末土曜の深夜0時から月曜の朝8時までは、バックアップウインドウとして32時間を確保することが可能です。

この時間に全てのデータを取得する「フルバックアップ」を行い、平日月~金の0時から8時は更新されたデータのみ取得する「差分バックアップ」を組み合わせることで、稼働日に必要となるバックアップウインドウの短縮が可能になります。

差分バックアップのイメージ

ただし、回数を重ねるごとに取得しなければならないデータが積み重なっていくため、「フルバックアップ」前にはそれなりのデータ容量と時間が要求されることになります。

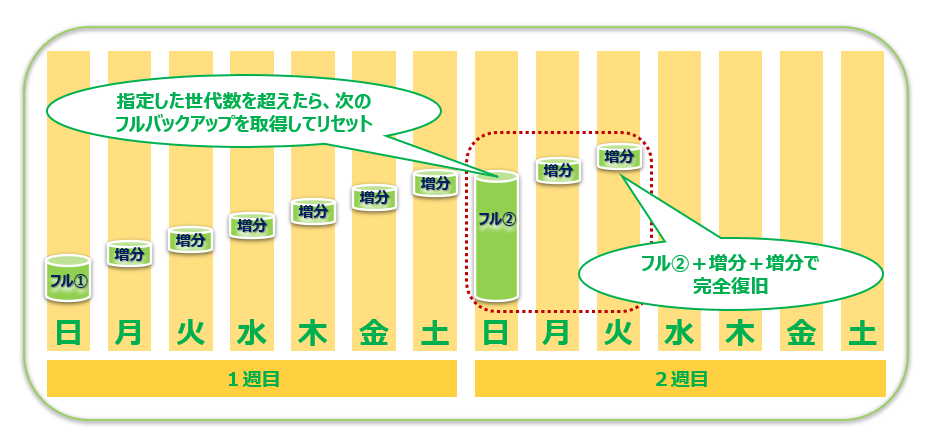

前述の通り、「フルバックアップ」から更新された「差分データ」を取得する「差分バックアップ」に対し、「増分バックアップ」は 「前回からの変更点の積み重ね」になります。

つまり、週末の「フルバックアップ」に平日の「増分データ」を積み重ねていく訳です。

「差分バックアップ」に比べて一度に転送するデータ量が少なくなる分、処理スピードは速くなります。

増分バックアップのイメージ①

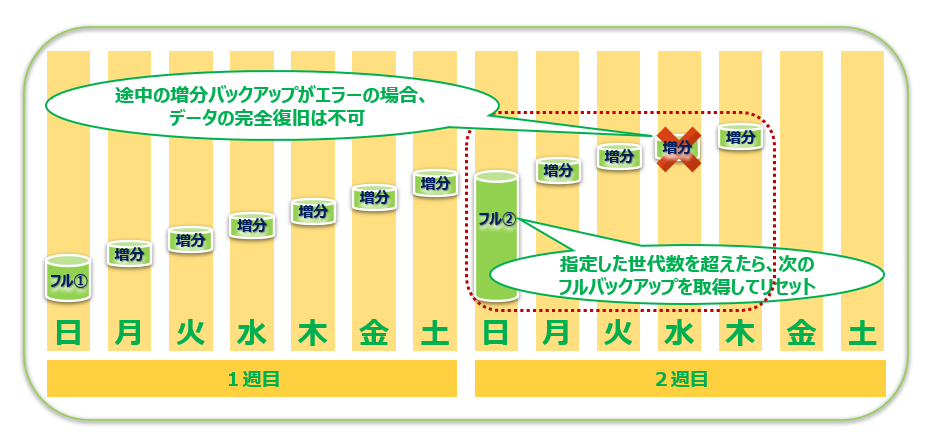

ただし、復元作業では「フルバックアップ」をリストアした後、1回目の「増分バックアップ」、さらに2回目の「増分バックアップ」、次いで3回目の~と重ねてリストアを行うため、復元作業の手間が増える事になります。

また、途中のデータがない場合、それ以降のデータは復元できないというデメリットもありますので、注意が必要です。

増分バックアップのイメージ②

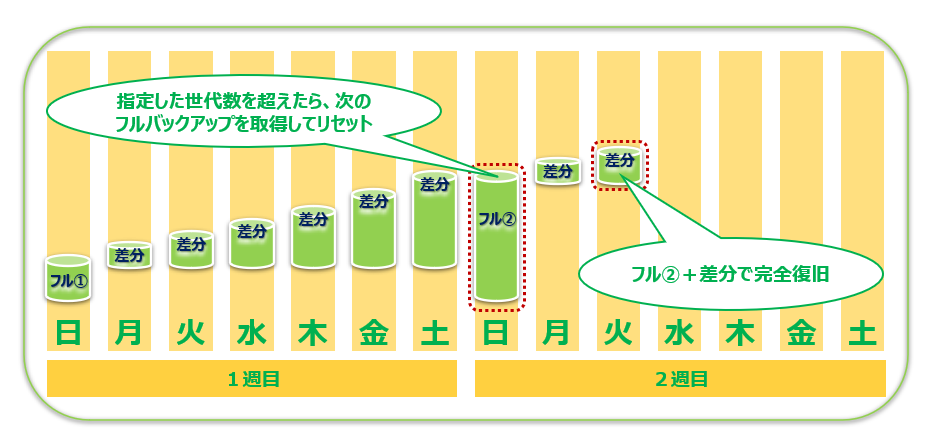

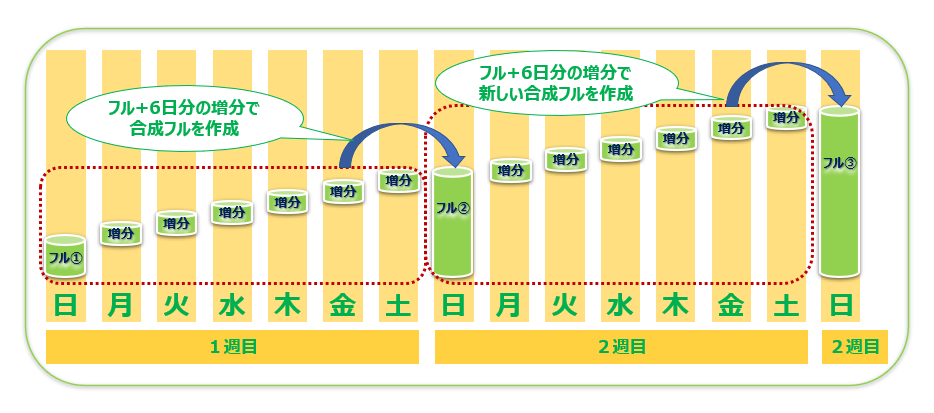

「差分バックアップ」「増分バックアップ」の他に、差分バックアップと増分バックアップのメリットを掛け合わせたバックアップ方法で「永久増分バックアップ」という種類があります。

最初にフルバックアップを取得するのは同じですが、あらかじめ設定したバックアップの世代数を超えた場合に、最も古い増分データとフルバックアップを合成し、フルバックアップの世代を更新します。

永久増分バックアップのイメージ

ですので、バックアップの際は増分データのみを転送すれば良く、増分バックアップと同等の速さでバックアップが可能です。

また、設定した世代数を超えるとフルバックアップと増分データを合成し、次世代のフルバックアップとして保存するため、最低限の手間で復旧することが可能です。

それぞれのメリット、デメリットのまとめ

ではここで、これまで説明した「方法」「形式」「種類」について、それぞれのメリット、デメリットを表にまとめてみましたので、一通りおさらいしていただければと思います。

方法:「オフラインバックアップ」「オンラインバックアップ」

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| オフラインバックアップ |

|

|

| オンラインバックアップ |

|

|

形式:「ファイル単位」「イメージ単位」

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

効果的なバックアップ対象 ファイルサーバーなど特定の ファイル単位で復元が 必要なサーバー |

|

|

効果的なバックアップ対象 再設定が面倒なアプリケーションや OSを使用しているサーバーやPC |

|

|

種類:「フルバックアップ」「差分バックアップ」「増分バックアップ」「永久増分バックアップ」

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| フルバックアップ |

|

|

| 差分バックアップ |

|

|

| 増分バックアップ |

|

|

| 永久増分バックアップ |

|

|

まとめ

今回は「バックアップの基礎知識編その2」という事で、バックアップの「方法」や「種類」「形式」、それぞれのメリット、デメリットつい見落としがちな「バックアップウインドウ」について、ちょっとだけ専門的なお話をさせていただきました。

前回の「バックアップの基礎知識編その1」と併せて、バックアップを考える際には実際の業務や費用対効果はもちろん、利用している環境に合わせて「方法」「種類」「形式」を組み合わせ、最適解を導き出す工夫が必要とされる事が見えてきたのではないでしょうか。

次回のコラムでは、今回のコラムに漏れてしまった「バックアップの保存先」について、「バックアップの基礎知識編その3」として取り上げたいと思います。

また、これまでに「バックアップ」について取り上げてきたコラムについては、以下のようなものがありますので、ご興味のある方はぜひともご覧になってみてください。

おまけ

当社では、ハイブリッドIT環境においてどこでもサーバー管理ができるデジタルタッチポイントサービス「 Yellow Dash Support 」を展開しています。

このサービスではITインフラに関する情報を一元管理する Yellow Dash 構成管理も提供しています。

筆者

娘とカミさん大好きマン (横河レンタ・リース株式会社 営業統括本部 ITS&システム営業推進本部 システム営業技術支援部)

主な業務は、構成支援、問い合わせ対応、コラム・メルマガ作成など。

まな娘と、ビールと、ラウドミュージックと、もちろん妻も愛してやまない、アラフィフパパです。