EOLとは?企業のリスクと対策・主要製品のサポート終了時期を解説

PC管理

IT基礎知識

セキュリティー対策

- 公開:

- 2024/12/19

- 更新:

- 2025/10/22

EOL (End of Life) とは、PCやOS、各種ソフトウエアのライフサイクルが終了し、メーカーからのサポートなどが受けられなくなることを指します。

EOLを迎えた製品は脆弱 (ぜいじゃく) 性を狙ったサイバー攻撃を受けやすくなったり、自己責任で不具合などのトラブル対応をしたりしなければならないため、EOLを迎える前にリプレースやアップグレードを行うことが大切です。

この記事では、EOLとは何かを、サポート終了した製品を使い続けるリスクや、企業で行うべきEOL対策、サポート終了が迫る主な製品などとあわせてご紹介します。

Windows 10 は2025年10月14日にサポート終了しています。

Windows 11 へのアップグレードを推奨します。

EOLとは

EOL (End of Life) とは、PCやサーバーといったハードウエアや、OSなどのソフトウエアの製品のサポートが終了し、ライフサイクルを終えることを指します。

メーカーからのサポートが終了し、EOLを迎えてライフサイクルを終えた製品は、脆弱 (ぜいじゃく) 性を狙ったサイバー攻撃を受ける可能性も高まるため、注意が必要です。

そのため、企業でハードウエアやソフトウエアを利用する際は、急に製品がEOLを迎えて業務の進行に支障が出ることのないよう、あらかじめ製品ごとのEOLを把握し、適切な頻度でアップグレードやリプレースをすることが大切です。

EOE、EOS、EOSLとの違い

EOLと似た用語に、EOEやEOS、EOSLがあります。

それぞれの用語は「End of~」の略称のため、EOLとも近い意味を持つものの、厳密には異なります。

各用語とEOLとの違いは、次のとおりです。

EOE

EOE (End of Engineering) とは、ハードウエアやソフトウエアの製品に対する不具合・バグの修正や、最新機能の追加、アップデートといったテクニカルサポートが終了することを指します。

EOEとEOLは同義として使われることもありますが、EOEはテクニカルサポートが終了することのみ表しており、EOLにはそのほかのサポートも含まれる点が異なります。

EOS

EOS (End of Sales、または End of Support) とは、ハードウエアやソフトウエア製品の販売終了 (End of Sales)、またはソフトウエア製品のサポート終了 (End of Support) を指します。

「End of Sales」におけるEOSは、ハードウエアやソフトウエアを販売するメーカーが製品の出荷や販売を終了するため、ユーザーは新たに同一製品の購入ができなくなることから、最新の製品への買い替えや別のメーカーの製品を購入する必要があります。

また、「End of Support」を意味するEOSは、前述のEOEと同義で扱われることもあります。

EOLは製品のライフサイクルの終了を意味し、販売終了やサポート終了などに限らずさまざまな終了段階において使われる用語ですが、EOSでは製品の販売終了やサポート終了といった特定の段階に限定している点が異なります。

EOSL

EOSL (End of Service Life) は、ハードウエアやソフトウエア製品に対するメーカーの保守期間やアフターサービスといったサービス期間が終了することを指します。

製品のライフサイクルが終了するEOLとEOSLは同義で扱われることも多い用語です。

製品ごとのEOLを把握すべき理由

ここまで、EOLの概要についてご紹介しました。

ハードウエアやソフトウエア製品がEOLを迎えると、メーカーからの不具合対応やサポートなどが受けられなくなる可能性があるため、EOLを製品ごとに把握することが大切です。

ここからは、EOLを把握すべき理由をご紹介します。

不具合やバグへの対応、アップデートなどが行われなくなるため

EOLを迎えた製品は、メーカーによる不具合やバグの修正、新機能の追加などのアップデートが行われなくなります。

このように不具合などが残ったままの製品を使い続けることによって、脆弱 (ぜいじゃく) 性を狙ったサイバー攻撃を受けるリスクも高まります。

また、マルウエア感染などの被害を受けた場合、該当の製品だけでなく社内のほかの製品にも影響が広がる恐れがあります。

そのため、EOLを正確に把握し、期限が近づいた場合は、製品に対するサポートが受けられる間に新しい製品へのリプレースを準備しておくことが大切です。

メーカーへの問い合わせができなくなるため

メーカーからのサポートが終了し、EOLを迎えて不具合などの修正が行われなくなった製品は、万が一のトラブル時にも自己責任で対処しなければなりません。

また、メンテナンスや故障時の修理も自身で対応しなければならないため、管理コストが増加する可能性もあります。

EOLを把握し、ライフサイクルを終える前に新しい製品へのアップグレードやリプレースを行うことで、不具合やトラブルが生じた際もメーカーによる迅速なサポートを受けられるようになります。

部品が生産されなくなるため

EOLを迎え、販売や生産が終了した製品は、本体とあわせて部品の生産が終了するケースもあります。

そのため、製品の修理を試みて部品を交換しようとしても、部品の生産が終了していることから修理できないまま使い続けなければならないこともあります。

古い製品の場合、故障リスクが高まり続ける中で使用しなければならなくなるため、製品のEOLを正確に把握し、ライフサイクルを終える前にリプレースを行って故障リスクを抑えることが大切です。

EOLを迎えた製品を使い続けるリスク

ここまで、製品ごとのEOLを把握すべき理由についてご紹介しました。

EOLを把握し、ライフサイクルを終える前にリプレースしておくことで、安全に製品を利用し続けられるでしょう。

しかし、EOLが過ぎた製品を利用し続けると、セキュリティー被害を受ける危険性が高まったり、従業員の業務効率が低下したりするといったリスクが考えられます。

EOLを迎えた製品を使い続けるリスクは、次のとおりです。

サイバー攻撃を受けるリスクが高まる

「製品がEOLを迎えた際に起きること」でも述べたとおり、EOLを迎えた製品はアップデートが行われなくなり、不具合などの脆弱 (ぜいじゃく) 性が見つかったとしても、メーカーは改修を行わなくなります。

そのため、EOLを迎えた製品を使い続けることによって、脆弱 (ぜいじゃく) 性を狙った不正アクセスやマルウエア感染といったサイバー攻撃の標的になりやすくなり、情報漏えいなどのリスクも高まります。

万が一情報漏えいが起きた場合、被害の規模によっては多額の損害賠償を支払わなければならなかったり、顧客からの信用を失ったりする恐れもあり、企業に大きなダメージを与えます。

業務効率が低下する

EOLを迎えた製品は発売から期間が経過しているため、その間に発売された製品や最新の製品に比べて性能や搭載されている機能が劣っていることがあります。

そのため、古い製品を使用し続けることによって業務をスムーズに進められないといったリスクも懸念されます。

また、経年劣化によって製品に不具合が生じたり、故障したりした際も、EOLを迎えている場合はメーカーからのサポートが受けられないため、自社で対処する必要があります。

このような不具合への対処に時間や労力を費やしてしまい、さらに業務効率が低下する恐れがあります。

互換性がなく製品を利用できない可能性がある

サポート期間が終了し、EOLを迎えたソフトウエアを使用し続けていた場合、新しいハードウエアやOSなどとの互換性がなく、正常に動作しなくなることから業務の進行に影響を及ぼす可能性があります。

古いバージョンのソフトウエアの場合、最新のハードウエアやOSでは動作環境に含まれていないことがあります。

そのため、ハードウエアのリプレースやOSのアップグレード時には、あわせて業務で利用するソフトウエアの互換性も確認しておきましょう。

企業で行うべきEOL対策

ここまで、製品がEOLを迎えた際に起きることや、EOLを迎えた製品を使い続けることによるリスクについてご紹介しました。

このようなリスクによって業務の進行に影響を及ぼさないよう、企業ではEOLに向けて対策を行っておくことが大切です。

具体的な対策方法は、次のとおりです。

製品ごとのEOLをまとめる

自社で管理しているPCやサーバー、各種ソフトウエアなどのEOLを確認し、現在の状態がライフサイクルにおけるどの段階に位置しているのかを把握しましょう。

各製品のEOLは、メーカーの公式サイトなどで確認でき、最新バージョンに更新できるものは、更新プログラムが配布されています。

各製品のEOLを洗い出した後は、それぞれのサポート終了期限などをカレンダーやIT資産管理台帳、インベントリ管理システムなどに登録しておくと、リプレースのし忘れを防ぎやすいでしょう。

リプレース計画を立てる

EOLを迎える前に、リプレース計画を立てておくのもおすすめです。

新しい製品を導入したり、製品をアップグレードしたりする際に互換性などの問題が生じず、スムーズに移行作業を完了できるよう、リプレース実施までのスケジュールを細かく立てるとよいでしょう。

具体的な計画の手順は、次のとおりです。

1. 製品の導入スケジュールを立てる

リプレースする製品をいつ導入するのか、どのように導入を進めるのかのスケジュールを立てます。

リプレースする製品がまだ発売されていない場合は、入荷時期を把握したり、万が一発売が延期になった際のスケジュールや対応策なども計画したりする必要があります。

また、製品が自社に納品されてすぐに移行作業に移るのではなく、リプレースした製品を利用して問題なく業務を進められるのかの検証期間や、検証を踏まえての修正期間なども設けておくこともおすすめします。

2. リプレースにかかる費用を算出する

リプレースする製品の購入費用や、製品の導入にかかる作業費といった初期費用を算出します。

見積もりが高額になった場合は社内稟議 (りんぎ) が通るのに時間がかかる場合もあるため、見積もりが算出できたらなるべく早く稟議 (りんぎ) にかけておくことで、スムーズに作業を進められます。

3. 社内にリプレースのスケジュールをアナウンスする

リプレースのスケジュールを確定し、稟議 (りんぎ) が通ったら、リプレースの計画やスケジュールを社内にアナウンスします。

スケジュールに合わせて新しく導入した製品の動作検証を行い、問題がなければ全社に向けて対応を進めましょう。

オンプレミスからクラウドへ移行する

自社でサーバーやソフトウエアを管理するオンプレミス体制の場合、各製品のEOLを社内で把握する必要があります。

そこで、クラウドサーバーや、Microsoft OneDrive をはじめとしたクラウドストレージなどのクラウドサービスに付属するマネージドサービスを利用するのもおすすめです。

クラウドのマネージドサービスを利用することで、サービスを提供する企業 (クラウドプロバイダー) に管理や保守を任せることができ、自社でEOLを把握せずとも最新の状態を保てるだけでなく、運用や管理にかかるコストも削減できます。

リプレース計画の実施時に確認するポイント

ここまで、企業で行う主なEOL対策についてご紹介しました。

上記の対策の中でご紹介したリプレース計画を行う際には、あわせて以下のポイントも確認しておくことで、スムーズに移行作業を進められるでしょう。

余裕を持ったスケジュールを設定できているか

リプレースのスケジュールを立てる際は、各工程に余裕を持った日程を組むことが大切です。

計画の実行時にはトラブルが発生することもあるため、このようなトラブルへの対処にかかる期間や、予定どおり作業を進められず遅延してしまった場合なども加味した上で、ある程度余裕を持ったスケジュールを設定しましょう。

余裕のないスケジュールを組んでしまった場合、トラブルなどで計画の進行が遅れることによって、製品のEOLに間に合わなくなってしまう恐れがあるため、注意が必要です。

現在使用しているほかのソフトウエアなどとの互換性があるか

OSのアップグレードやサーバーのリプレースを行った際は、これまで使用していたソフトウエアとの互換性があるかの確認を必ず行いましょう。

このようなソフトウエアの動作基盤となる製品においては、アップグレードやリプレースによって正常に動作しなくなる可能性もあるため、あらかじめメーカーの公式サイトで対応するソフトウエアを確認したり、問題なくソフトウエアを使用できるかといった動作検証を行ったりすることが重要です。

リプレース前の製品の機能が引き続き利用できるか

リプレースする製品やアップグレード後の製品でも、現在使用している製品の機能が利用でき、支障なく業務を進められるかの確認も必要です。

大幅に仕様が変更されており、業務に必要な機能が削除されている場合や、UIの変更によって使いづらさが懸念される場合は、現在使用している製品に近い仕様の製品を再度検討したほうがよいでしょう。

2025年~2027年にEOLを迎える主なOSやソフトウエア

ここまで、企業で行うべきEOL対策や、リプレース計画を実施する際に確認するポイントなどをご紹介しました。

2025年~2027年には、以下のようなOSやソフトウエアのサポートが終了し、EOLを迎えます。

ここでご紹介しているOSやソフトウエアを使用している場合は、なるべく早くリプレースやアップグレードなどの移行作業が必要です。

なお、以降でご紹介するサポート終了日はすべて2025年10月時点での情報です。

日程は変更となる場合があるため、最新の情報については各公式サイトをご確認ください。

Windows 10 (2025年10月14日)

※Windows 10 は、サポート終了しています。

Windows 10 は、Microsoft が提供するOSで、Windows 8.1 の後継にあたります。

Windows 7 まで搭載されていたスタートボタンの復活や、Windows 8.1 のスタートメニューで使われていたタイル機能を採用するなど、これまでのOSにおける長所を盛り込んだ使いやすさを重視したUIが特長です。

移行する際は、Windows 10 の後継にあたる Windows 11 の利用がおすすめです。

Windows 11 の性能やアップグレードの注意点については、以下の記事もご覧ください。

なお、Windows 10 のサポートは終了しています。

Windows 10 を引き続きご利用される場合には、Microsoft 社が提供する「Windows 10 ESU(拡張セキュリティ更新)」の適用を強く推奨します。

費用やサポート期間の詳細については、ご確認ください。

Microsoft Office 2016、2019 (2025年10月14日)

※ Microsoft Office 2016、2019 はサポート終了しています。

Microsoft Office 2016、2019 は、Microsoft が提供する買い切り型のオフィスツールで、Microsoft Word や Excel などのソフトウエアが含まれています。

Microsoft Office 2016、2019 は、Windows 10 と同日である2025年10月14日にサポートが終了します。

移行する際は、サブスクリプションで利用できる Microsoft 365 の契約をおすすめします。

Microsoft Office 2021 (2026年10月13日)

Microsoft Office 2021 は、Microsoft Office 2016、2019 の後継にあたる買い切り型のオフィスツールです。

Microsoft Office 2021 は2026年10月13日にサポートが終了します。

移行する際は、Microsoft Office 2016、2019 と同様に、サブスクリプションサービスである Microsoft 365 への契約がおすすめです。

Windows Server 2016 (2027年1月12日)

Windows Server 2016 は、クラウド対応可能なオペレーティングシステムです。

Windows Server 2016 は、2027年1月12日に拡張サポートが終了します。

移行する際は、サポート期間が長い Windows Server 2022 または Windows Server 2025 への移行がおすすめです。

EOLを迎えた製品を継続利用する方法

ここまで、2025年~2027年にEOLを迎えるソフトウエアについてご紹介しました。

「現在使用している製品のEOLが近いけれど、すぐに移行作業が行えない」といった場合は、メーカー以外の第三者企業が製品の保守を行う「第三者保守」を利用する手もあります。

第三者保守を利用することで、製品に不具合が生じた際にメーカーからのサポートが受けられないときも、第三者保守ベンダーによって適切に対応してもらえます。

また、製品が故障し修理が必要なものの部品の生産が終了している場合も、第三者保守ベンダー側で部品を調達しており、修理が行えることがあります。

EOLを迎えた製品を長期的に使用したい場合だけでなく、製品を移行するまでの期間のみつなぎとして使用するのもよいでしょう。

EOLを気にせずPCを利用する方法

ここまでご紹介したように、企業では製品ごとのEOLを把握し、サポート終了を迎える前にリプレースやアップグレードを行わなければなりません。

PCなどのハードウエアについては、レンタルで調達を行うのも有効です。

レンタルでの調達は購入やリースと異なり、利用期間を柔軟に調整できるため、EOLを懸念することなく製品をご利用いただけます。

例えば、EOLの期日で解約して新しい機種に入れ替えたり、EOLまでの期間だけ部分的にレンタル契約したりすることが可能です。

※当社レンタルサービスでは契約期間満了前に中途解約する場合、一部精算金をいただきます。

横河レンタ・リースでは、PCをはじめとするハードウエアのEOLを気にせず安心して製品を利用できるサービスとして、法人向けIT機器レンタルサービスや、PC-LCMサービスを提供しています。

法人向けIT機器レンタルサービス

横河レンタ・リースの法人向けIT機器レンタルサービスでは、ノートPCやデスクトップPC、ワークステーションをはじめ、モニターなどの周辺機器のレンタルが行えます。

最短1週間からレンタルでき、必要な台数を必要な期間だけ柔軟に調達できます。

また、レンタル料金内には機器の保守やサポートなども含まれているため、万が一機器にトラブルがあった場合や、故障が生じた場合も、迅速なサポートによって代替機の提供や引き取り修理が可能です。

なお、レンタルで調達した機器は、廃棄する必要がなく、環境にも配慮したリプレースが実現できます。

PC-LCMサービス

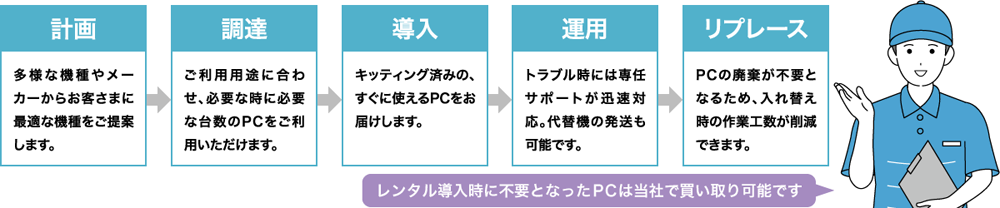

横河レンタ・リースのPC-LCMサービスでは、計画・調達・導入・運用・リプレースといったPCのライフサイクルに沿ったサービスを提供しています。

PC-LCMサービスを利用することで、EOLを迎えたPCのリプレース時の廃棄工数や、新しいPCを導入する際の機種選びや調達の手間を削減できるため、PC管理にかかる業務負担を大幅に減らせます。

また、オプションサービスをご利用いただくことで、キッティングやクローニング、マスターPCの作成を行うことも可能です。

ITインフラには Yellow Dash Support がおすすめ

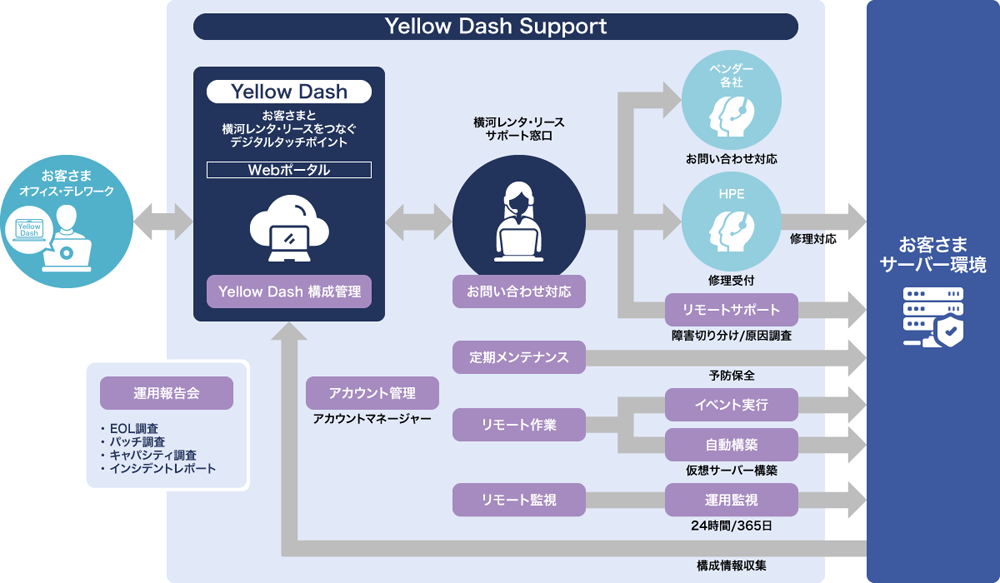

社内のサーバーやストレージ、ネットワークといったITインフラに関するサポートでは、Yellow Dash Support がおすすめです。

Yellow Dash Support では、ITインフラのアカウント管理や定期メンテナンス、システムに関する問い合わせ対応などが可能で、オプションによって仮想マシンの自動構築やリモート運用監視といった作業も実施できます。

ハードウエアやソフトウエアのEOL、メーカー保守の提供期限についても調査を行っているため、ITインフラの管理業務が多くEOLを把握できていないといった場合にも、安心して製品を利用できるでしょう。

まとめ

この記事では、EOLとは何かを、サポート終了した製品を使い続けるリスクや、企業で行うべきEOL対策、サポート終了が迫る主な製品などとあわせてご紹介しました。

EOL対策を行う際は、あらかじめ各製品のEOLを把握し、EOLを迎える前にリプレース計画を立てておくことが大切です。

リプレースには新しい製品の導入や既存のソフトウエアとの互換性があるかといった動作検証など、さまざまな作業を行う必要があるため、余裕を持ったスケジュールを立て、スケジュールに沿ってスムーズに作業を進められるよう、なるべく早く社内稟議 (りんぎ) にかけましょう。

リプレースを進める際には、データ移行も重要な対応です。

以下の記事でも詳しくご紹介しています。

●パソコン買い替え時のデータ移行|Windows 11 対応の手順と注意点